岩石圈是地球最大的碳库,其碳循环过程对全球碳平衡具有重要影响。动态平衡的核心在于岩石圈中碳的输入与输出过程,具体机制如下:

1. 碳的输入与储存

碳酸盐沉积:岩石圈中的碳主要以碳酸盐形式(如石灰岩、白云岩)存在,通过沉积作用长期封存于地壳中。例如,海洋生物骨骼中的碳酸钙沉积形成石灰岩,是碳封存的主要途径。有机沉积物转化:死亡生物体及含碳物质经地质作用转化为化石燃料(煤、石油、天然气)或有机沉积岩,构成岩石圈碳库的组成部分。2. 碳的输出与释放

风化作用:岩石在自然风化过程中,碳酸盐分解释放CO₂,进入大气或溶解于水体。例如,碳酸盐岩受雨水侵蚀生成可溶性重碳酸盐,通过河流输送到海洋。火山活动与地质运动:火山喷发释放地幔中的CO₂,而构造运动(如板块俯冲)可将含碳岩石带入地幔,参与深部碳循环。人类活动干预:化石燃料开采与燃烧、水泥生产等工业活动加速岩石圈碳释放,打破自然平衡。3. 与其他碳库的相互作用

与大气圈交换:通过风化作用和火山活动,岩石圈与大气CO₂保持动态平衡。例如,火山释放的CO₂与岩石风化吸收的CO₂形成长期循环。与生物圈关联:生物活动(如植物根系分泌酸性物质)加速岩石风化,促进碳迁移。二、高考地理综合题解题思路

高考地理综合题常围绕“岩石圈碳循环”“地貌成因”等主题展开,需结合知识框架与答题逻辑:

1. 审题与知识迁移

明确题干关键词:例如,“碳库动态平衡”“地质过程”等,需迅速关联到“岩石圈物质循环”“内外力作用”等核心概念。调用知识模块:岩石类型与形成:如沉积岩(含化石)、岩浆岩(侵入岩/喷出岩)、变质岩的判读。地质作用时序:通过岩层新老关系(如沉积层序、断层切割关系)判断地质事件顺序。2. 答题模板与逻辑

地质过程类:按“内力作用→外力作用”分阶段描述。示例:某地花岗岩出露过程可答:

①岩浆侵入地壳冷凝形成花岗岩;

②地壳抬升使岩层出露地表;

③外力风化侵蚀剥离表层岩石。

碳循环分析类:结合“源-汇”关系,从“输入-储存-输出”三环节展开。示例:岩石圈碳库对大气CO₂的影响:

①风化作用吸收CO₂(汇);

②火山活动释放CO₂(源);

③人类活动(如采矿)加速碳释放。

3. 图表与材料分析

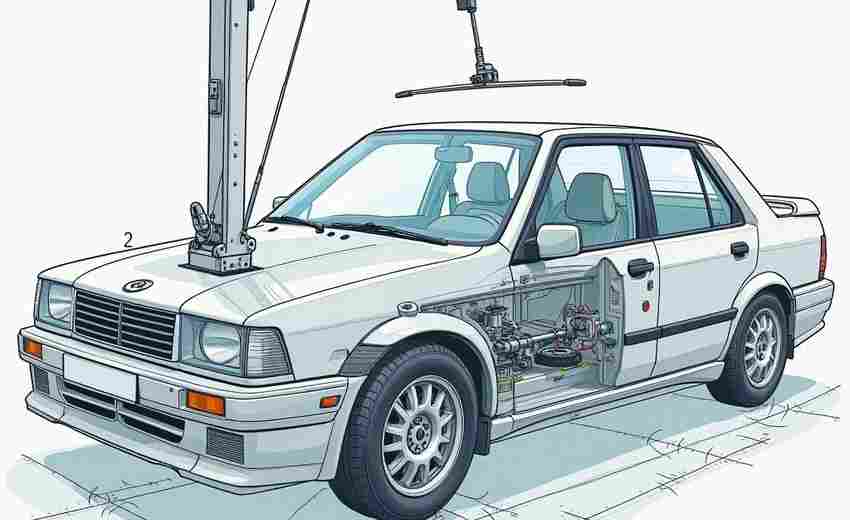

图表判读:如地质剖面图中,通过岩层接触关系(如侵入岩切割沉积岩)判断地质事件顺序。材料提取:若题干提及“喀斯特地貌”,需关联“石灰岩(碳酸盐岩)+流水溶蚀”的成因。4. 高频题型与实战技巧

岩石圈物质循环图:识别岩浆、三大类岩石的转化箭头,注意“变质作用”“外力作用”等关键环节。地貌成因类:区分内力(地壳运动、火山)与外力(流水、冰川侵蚀)作用,如丹霞地貌(沉积岩+流水侵蚀)。可持续发展问题:如矿产开发对碳平衡的影响,需从“资源利用-生态破坏-减排措施”多角度作答。三、总结与备考建议

1. 构建知识网络:整合“岩石圈碳循环”“地貌成因”等专题,梳理核心概念与过程逻辑。

2. 强化真题训练:重点分析近年高考题(如2022年河北卷冰川物质平衡题),总结答题模板与易错点。

3. 关注热点关联:如“碳中和”背景下岩石圈碳库的作用,需结合地质过程与人类活动双重影响。

通过以上思路,考生可系统掌握岩石圈碳循环原理,并灵活应用于综合题解答,提升地理学科素养与应试能力。

推荐文章

模拟考试复盘技巧:从错题本到思维导图的进阶策略

2025-07-10图书馆学专业必修课与高考学科能力匹配度解析

2025-03-31一模成绩对选科选择的影响有哪些

2025-01-22高考成绩与高校招生计划的关系

2024-12-04填报志愿时,如何处理意向专业的矛盾

2025-02-21艺术类志愿填报中如何科学利用冲稳保梯度策略

2025-07-09报考军事类院校是否存在性别或身体条件限制

2025-07-07高考艺术史常见题型解析:如何运用形式分析法答题

2025-06-23如何利用高考成绩评估生物科学专业

2024-12-06新闻传播学专业的实习机会有哪些

2024-12-25