心理健康教育对高考生的长期职业规划具有深远意义,它不仅关乎个体的心理适应能力,还直接影响职业选择、发展韧性及终身成长。以下是其核心意义及相关依据:

1. 促进自我认知,奠定职业选择基础

心理健康教育通过心理测评(如霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试)和团体辅导活动,帮助学生客观认识自己的兴趣、能力、价值观和性格特征。例如,价值观澄清能让学生区分“稳定编制”背后的安全感需求与个人成就动机的差异,避免因家庭期望与自我意愿冲突导致心理崩溃。这种自我认知是科学职业规划的前提,确保学生选择的专业和职业方向与内在特质匹配,减少未来“所录非所愿”的遗憾。

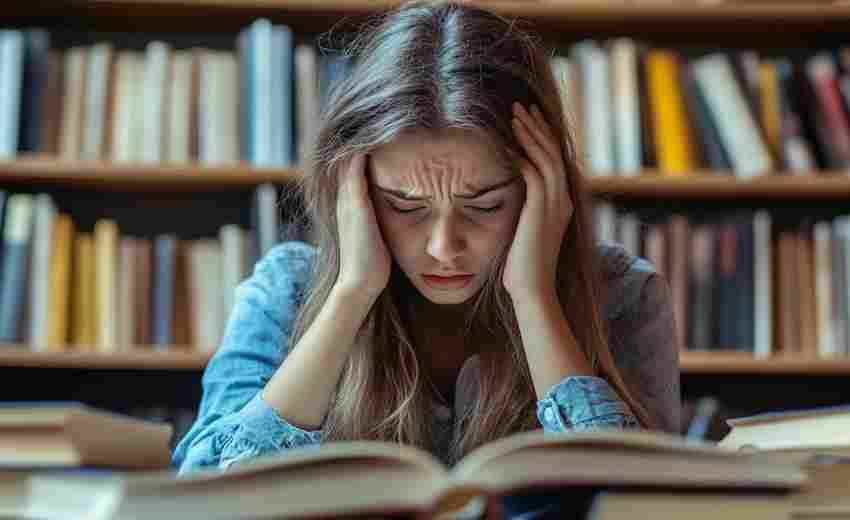

2. 增强心理韧性,应对职业发展挑战

心理健康教育通过情绪管理、压力调适等训练,帮助学生建立抗挫折能力和适应能力。例如,在职业探索中可能面临失败或竞争压力,心理健康教育教会学生合理宣泄情绪、寻求支持,避免因就业焦虑或职场挫败导致心理问题。研究表明,具备良好心理素质的学生更能在职业转型(如从教师转行)或行业变化中灵活调整目标,保持职业发展的可持续性。

3. 优化决策能力,提升职业规划科学性

通过心理学方法(如SWOT分析、平衡轮工具)和生涯规划课程,学生学会系统分析职业信息、权衡利弊,制定阶段性目标。例如,在高考志愿填报中,心理健康教育结合职业测评数据,帮助学生从“分数导向”转向“兴趣-能力-社会需求”综合决策,减少盲目选择热门专业导致的职业倦怠。

4. 培养职业价值观与社会责任感

心理健康教育融入理想信念教育,引导学生关注职业的社会价值而非仅物质回报。例如,通过案例分析让学生理解“高薪职业”与“个人社会贡献”的平衡,鼓励选择符合社会需求且能实现自我价值的职业方向。这种价值观塑造有助于减少功利化择业倾向,促进职业生涯的长期满足感。

5. 衔接终身发展,构建动态职业观

心理健康教育强调职业规划的动态性,帮助学生理解职业兴趣和能力会随环境变化而发展。例如,通过“社会人”理念教育,让学生意识到大学阶段的专业学习仅是职业探索的起点,需持续学习与适应。这种观念使学生能在未来职场中主动调整职业路径,避免因职业固化陷入发展瓶颈。

案例与实践支持

心理健康教育不仅是职业规划的辅助工具,更是其核心组成部分。它通过科学方法帮助学生构建健康的职业心理结构,使职业选择从“被动应试”转向“主动设计”,最终实现个人与社会的双重价值。在高考改革与就业竞争加剧的背景下,心理健康教育对职业发展的赋能作用将愈发显著。

推荐文章

河南高考各类院校的招生政策是什么

2025-02-18高中阶段如何利用职业兴趣测试规划高考志愿

2025-03-17高考分数匹配专业查询的三大核心方法

2025-04-17清华大学生物科学专业的研究方向有哪些

2024-10-30高考文言文阅读高效记忆法与真题解析

2025-08-01高考志愿填报后,如何进行调整

2024-11-22河南高考录取的常见误区有哪些

2025-02-18如何挑选适合自己的大学专业

2024-11-28新高考背景下专业认证的政策意义解读

2025-05-15新闻传播学专业是否必须考研才有竞争力

2025-06-13