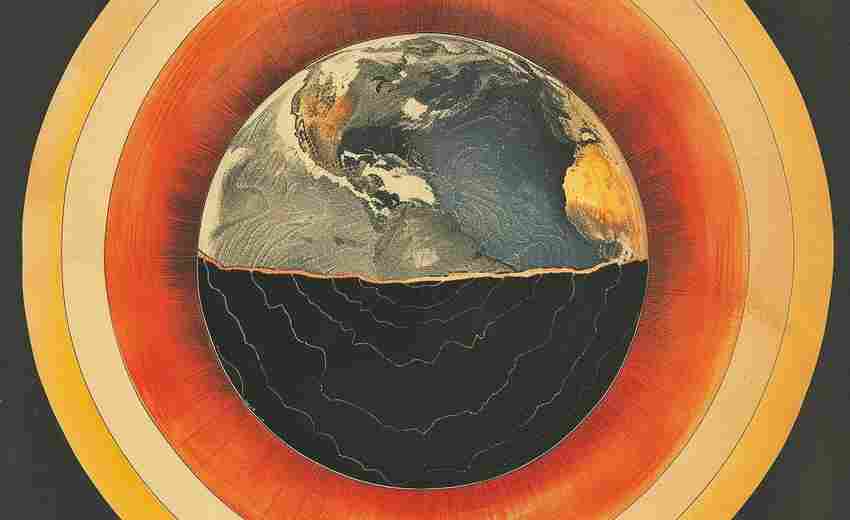

一、地核的分层结构

1. 外核与内核的划分

地核分为液态外核(深度约2900-5150 km)和固态内核(深度约5150 km至地心)。外核主要由铁、镍及少量轻元素(如硫、氧)组成,呈液态;内核则因超高压环境形成固态铁镍合金。

2. 分层结构的发现

地震波研究是分层结构的主要依据:S波无法穿透液态外核,而P波在内外核界面发生折射。1936年,丹麦科学家Inge Lehmann通过分析地震波数据首次提出内核的存在。内核的固态性质通过地震波各向异性(如剪切波传播速度差异)被确认,其晶体结构在高压下呈现特殊排列。3. 热力学与动力学特性

外核温度约4000-6000 K,高压环境下液态金属的流动形成对流;内核温度接近铁的熔点(约5000-6000 K),其结晶释放潜热驱动外核的热对流。核幔边界(CMB)的热交换和物质输运是地核动力学的重要环节,直接影响磁场稳定性。二、地核对地球磁场形成的影响机制

1. “地球发电机”理论

液态外核中的铁镍合金因热对流和地球自转产生科里奥利力,形成螺旋状流动,激发电流并产生磁场。这一过程遵循法拉第电磁感应定律。内核的结晶生长释放潜热和轻元素(如硫、氧),增强外核对流的驱动力,维持磁场持续存在。2. 磁场稳定性与演化

外核流体的湍流运动导致磁场方向周期性倒转(如地质记录中的磁极反转现象)。内核的固态结构对磁场方向有一定稳定作用。地核的轻元素含量(如硫、氧)影响金属熔体的黏度和导电性,进而调节磁场强度。例如,氧的存在可能降低铁熔点,促进对流效率。3. 磁场的地球保护作用

地球磁场形成磁层,阻挡太阳风高能粒子流,保护大气层免受侵蚀,为生命演化提供稳定环境。磁场强度与地核热状态密切相关。例如,35亿年前内核结晶后磁场显著增强,可能与内核生长释放能量有关。三、高考真题拓展要点

1. 核心知识点关联

地球结构分层:结合地震波(P波、S波)传播特性,分析地核分层证据(如2019年全国卷Ⅰ第37题)。磁场形成机制:通过“发电机理论”解释磁场动态变化(参考2022年新高考Ⅰ卷物理第16题)。跨学科联系:地核热力学与化学元素分配(如硫、氧对金属熔体性质的影响)可结合化学相图分析(类似2023年浙江卷综合题)。2. 解题技巧与拓展

数据图表分析:如地核密度-压力关系图(图3),需结合矿物物理实验与地震学数据推断成分。实验与理论结合:对比金刚石压砧实验(Boehler, 1993)与分子动力学模拟结果,分析地核温度争议的物理本质。热点题型:地核轻元素对磁场的影响、内核各向异性与地震波传播方向的关系(参考2024年模拟题中地球物理综合题)。四、复习建议

1. 教材重点:人教版必修一“地球内部圈层结构”、选修一“地磁场与发电机理论”,关注课本拓展题(如贝叶斯公式在磁场概率分析中的应用)。

2. 真题训练:优先练习近五年全国卷中涉及地核与磁场的综合题,强化逻辑推理与跨学科整合能力。

3. 学科前沿:关注《Nature》《Science》中地核研究进展(如内核平移模型),拓展科学视野。

通过以上分析,考生可系统掌握地核分层结构及其与磁场的关联,同时提升应对高考创新题型的能力。

推荐文章

高考成绩在美国大学申请中的地位

2024-10-29河南高考历史科目的重点知识点

2025-01-20机械工程选科组合对高考成绩有何影响

2025-04-24新政策下如何查询跨省招生计划变动

2025-05-23媒体与传播专业是否面临人工智能带来的挑战考生如何应对

2025-05-31中考志愿系统的功能介绍

2024-12-01如何处理与同学的竞争心理

2025-01-19如何通过学校或教育部门核对高考报名结果

2025-04-19如何评估复读班的教学质量

2024-11-11中等分数考生如何挖掘潜力专业实现逆袭

2025-04-16