技术课程纳入高考后,高中择校策略需结合学科特点、教育资源分布及新高考改革方向进行针对性调整。以下从多个维度分析调整方向及具体策略,供参考:

一、明确技术课程定位与选科优势

1. 科目特性与赋分机制

技术课程(信息技术+通用技术)知识面广但难度较低,考试赋分相对友好。例如,浙江考生反馈技术学科“容易提升成绩,预估分数明确”,且选考人数较少时竞争压力较小,容易赋得高分。择校时可优先考虑技术学科教学成熟、历年赋分数据透明的学校,以最大化分数优势。2. 专业覆盖与升学适配性

技术课程与大学计算机、人工智能、机械工程等热门专业高度衔接。例如,浙江省技术选考覆盖高校专业数量位居前三,部分大学课程(如编程、制图)甚至与高中内容重叠,可提前积累学科基础。若学生未来倾向理工科方向,需选择技术课程资源丰富、与高校合作紧密的高中。二、评估学校教学资源与师资水平

1. 师资力量与课程设置

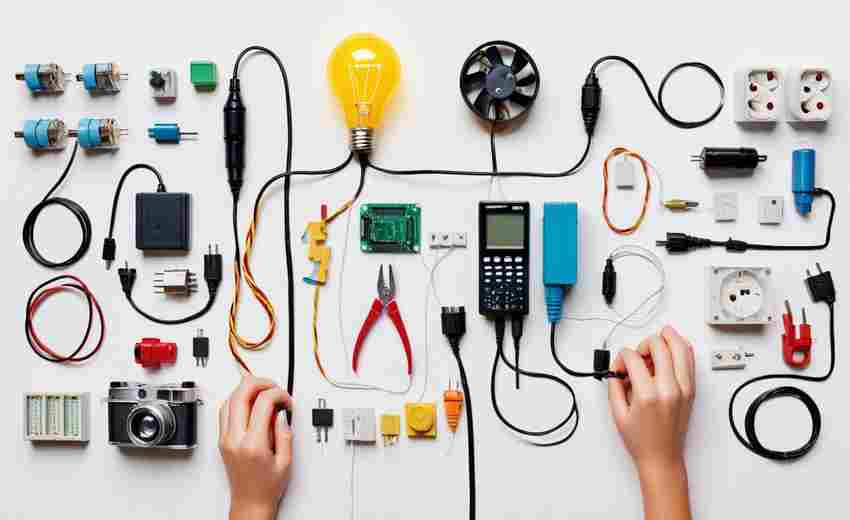

技术课程需跨学科整合能力,尤其是编程(Python)、电路设计、机械制图等内容。优先选择拥有专职技术教师团队的学校,避免由其他学科教师转岗导致的“教非所学”问题。关注学校是否开设进阶课程(如人工智能、STEAM项目)或竞赛辅导,以强化实践能力。2. 硬件设施与实验条件

技术课程强调动手能力,需配备创新实验室、3D打印设备、编程机房等硬件。例如,上海、重庆等地学校已通过“创新实验室全覆盖”提升实践教学水平。择校时可实地考察学校实验室开放程度及项目参与情况(如创客竞赛、机器人比赛)。三、结合新高考改革趋势调整策略

1. 关注省份政策差异

目前仅浙江、广东明确将技术纳入高考选考科目,其他省份(如山东、江苏)虽探索但尚未全面推广。若跨省升学,需提前了解目标省份是否将技术纳入高考体系。2. 动态应对考试改革

技术课程考核方式可能调整。例如,浙江近年将三视图补线、电控分析等题型从固定模式转向灵活应用,需选择能快速适应考纲变化的学校。关注学校是否参与省级教研项目或试点改革,这类学校通常更贴近最新考试动态。四、个性化匹配学生需求

1. 学生能力与兴趣适配

技术课程适合数理基础好、动手能力强或有编程兴趣的学生。例如,有Python基础或信奥经历的学生可快速建立优势。艺术生若有素描基础,可发挥草图设计优势,选择通用技术教学突出的学校。2. 职业规划与升学路径

若目标为信息技术、电子工程等专业,需选择与高校合作紧密、提供职业体验课程的高中。对于竞赛生,技术选考可节省时间,兼顾主科与竞赛训练。五、综合评估学校整体实力

1. 学校排名与区域资源

优先选择位于信息技术产业发达地区(如杭州、深圳)的学校,便于获取企业合作、实习机会。参考学校技术学科的一本率、重点大学录取数据,尤其是理工科升学表现。2. 平衡主科与技术课程权重

技术课程虽重要,但需避免过度倾斜。例如,浙江考生常采用“物化+技术”组合,兼顾主科竞争力与技术赋分优势。选择主科教学扎实、技术课程灵活的学校,确保学科均衡发展。总结建议

技术课程纳入高考后,择校需从学科适配性、教育资源、政策动态、个人规划四方面综合考量。建议家长和学生:

1. 实地调研:考察学校实验室、师资及课程设置;

2. 数据比对:分析历年技术选考成绩与赋分趋势;

3. 动态规划:结合新高考改革方向调整长线策略;

4. 兴趣导向:根据学生特长选择匹配度高的学校。

通过以上策略,可更精准地选择适配技术学科发展需求的高中,为升学与职业发展奠定基础。

推荐文章

志愿填报前需准备哪些成绩证明材料

2025-09-05高考志愿填报如何顺应国家就业导向政策

2025-08-26舞蹈生高考分数不达标有哪些补救途径

2025-07-31分数线与院校层次对职业起薪的影响分析

2025-04-05强化学习原理在高考物理动态系统题中的体现

2025-08-22太原高考外语考试语种及听力测试要求是什么

2025-08-04复读生报考热门专业需注意什么

2025-02-25高考报名的审核标准是什么

2025-01-14大学专业转专业的难度有多大

2024-12-26专业的社会认可度如何评估

2024-11-15