数学与应用数学专业的课程难度与高考数学的衔接性存在显著差异,主要体现在知识体系、思维方式和学习要求三个方面。以下结合相关要求进行详细分析:

一、课程内容与高考数学的差异

1. 知识体系的结构性升级

高中阶段的数学以计算和应用为主,而大学数学专业课程更注重理论推导和抽象思维。例如:

分析类课程(如数学分析、实变函数、泛函分析)需要掌握极限、微积分等概念的严格定义和证明,远超高中“套公式计算”的模式。代数类课程(如高等代数、抽象代数)涉及线性空间、群环域等抽象结构,与高中代数中的方程求解完全不同。几何类课程(如拓扑学、微分几何)引入高维空间和流形概念,完全脱离高中解析几何的直观性。2. 思维方式的转变

高中数学强调解题技巧和结果正确性,而大学数学更注重逻辑推理和理论构建。例如:

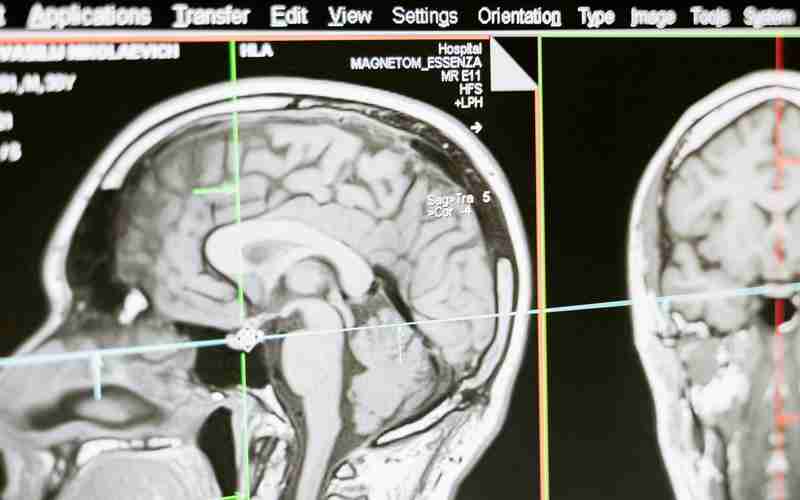

证明能力成为核心要求,学生需从“算题”转向“证题”,如拓扑学中的连通性证明、泛函分析中的定理推导等。抽象性大幅提升,如“n维空间”“算子理论”等概念需要脱离具体数值的想象能力。二、高考数学的衔接性不足

1. 基础要求与实际的差距

虽然高考数学成绩优异的学生可能在计算能力和公式应用上占优,但大学课程更关注理论深度。例如:

高中导数仅涉及基本计算,而大学数学分析会从实数理论出发严格定义极限,并扩展到多元函数。高考中的概率统计停留在应用层面,而大学课程(如随机过程、数理统计)需掌握测度论和概率空间等理论。2. 学习模式的断层

自主学习能力:大学课程进度快、内容多,学生需课后大量阅读教材和参考资料,而高中依赖教师讲解和重复练习。考试形式:大学考试常以证明题为主(占70%以上),部分课程挂科率高达40%,如泛函分析、拓扑学等。三、专业课程难度的具体表现

1. 核心难点课程

泛函分析:涉及无限维空间和算子理论,需掌握Hahn-Banach定理、谱理论等,学生普遍反映考试“靠默写定义和分类讨论勉强及格”。拓扑学:点集拓扑与代数拓扑的抽象性极高,如莫比乌斯带和Klein瓶的几何性质需结合代数工具理解。实变函数:Lebesgue积分和测度论颠覆了高中积分的直观认知,被戏称为“实变函数学十遍”。2. 应用课程的挑战

数学建模:需综合运用多门课程知识解决实际问题,如金融数学中的期权定价模型、生物数学中的种群动力学。数值分析:编程实现算法(如微分方程数值解)需同时具备数学理论和计算机操作能力。四、应对策略与学习建议

1. 思维调整与方法改进

重视定理证明:从模仿教材证明开始,逐步构建逻辑链条。多维度学习:结合课堂笔记、同学讨论和网络资源(如B站课程)弥补知识断层。2. 资源利用与时间管理

善用工具:数学软件(MATLAB、Python)辅助验证计算和模型构建。分阶段规划:大一夯实数学分析/高等代数基础,大二逐步过渡到抽象课程,大三专注应用方向。3. 心理建设与目标明确

接受阶段性困难:部分课程(如泛函分析)短期内难以完全理解,可通过考试技巧(如分类讨论、反证法)争取通过。职业导向选择:若学术压力过大,可转向应用领域(如数据分析、金融工程)或交叉学科(如计算机科学)。数学与应用数学专业的课程难度显著高于高考数学,两者在知识深度、思维方式和学习模式上存在断层。学生需尽早适应抽象证明和自主学习,合理利用资源并调整心态。尽管挑战巨大,但扎实的数学基础能为未来学术研究或跨领域发展提供强大支撑。

推荐文章

色弱考生在浙江高考体检中的判定标准与受限专业范围

2025-04-07广东技术师范大学就业率高专业如何选择

2025-05-04高考志愿填报对升学的影响有多大

2025-01-29如何通过实习了解专业

2024-12-28如何根据所在省份调整高考志愿填报策略

2025-08-13工商管理与市场营销专业的区别是什么

2025-01-01社会工作专业的职业发展路径

2025-02-17怎样结合大学官网与第三方评价筛选合适专业

2025-08-05公共管理专业中的实践课程需要哪些高中阶段培养的能力

2025-08-26电子商务专业需要哪些技能

2024-10-30