文科生通过社会调研实践深化课堂知识,既能提升学科素养,又能为高考综合素质评价积累亮点。以下结合多篇社会实践报告与经验,总结出可操作的方法与策略:

一、选题:从课堂知识到社会问题的转化

1. 聚焦课程核心概念

结合课本内容选择调研方向。例如,学习《乡土中国》后,可围绕“农村宗族文化传承现状”展开田野调查,通过访谈村中长者、参与民俗活动,分析宗族制度在现代化进程中的演变(参考云南怒江州文旅调研案例)。案例:某学生以“方言保护与城乡人口流动”为题,通过对比不同年龄段的方言使用频率,结合社会学“文化资本”理论,提出方言教育的创新路径。2. 关注社会热点与政策导向

如“双减政策下的教育焦虑”“老龄化社区服务创新”等议题,通过问卷调查、案例分析,将政治、历史、哲学知识融入调研。例如,某团队通过走访社区养老院,结合学探讨“孝道观念的代际差异”。二、方法:理论与实践结合的调研技巧

1. 多学科工具应用

问卷调查与数据分析:使用统计学方法处理数据,如用SPSS分析“青少年阅读偏好与媒介影响”的关系(参考大学生阅读调研报告)。参与式观察:如研究“夜市经济中的文化符号”,通过记录摊主经营模式、顾客互动,结合文化人类学理论,形成鲜活案例。2. 创新调研形式

数字化工具:利用短视频平台记录非遗传承人故事,结合文献研究形成多媒体报告(参考“三下乡”数字化实践)。跨学科项目:如“地方志中的女性形象演变”项目,需综合历史文献分析、性别研究理论与实地访谈。三、成果:学术表达与高考经验的双向赋能

1. 学术写作训练

按照“选题背景-研究方法-数据分析-结论建议”结构撰写报告,参考《社会研究方法》中的规范(如封面信设计、编码技巧)。案例:某学生调研“社区垃圾分类执行困境”,用“社会建构论”分析政策落地难点,提出“居民参与式治理”方案,获省级创新赛奖项。2. 高考综合素质档案打造

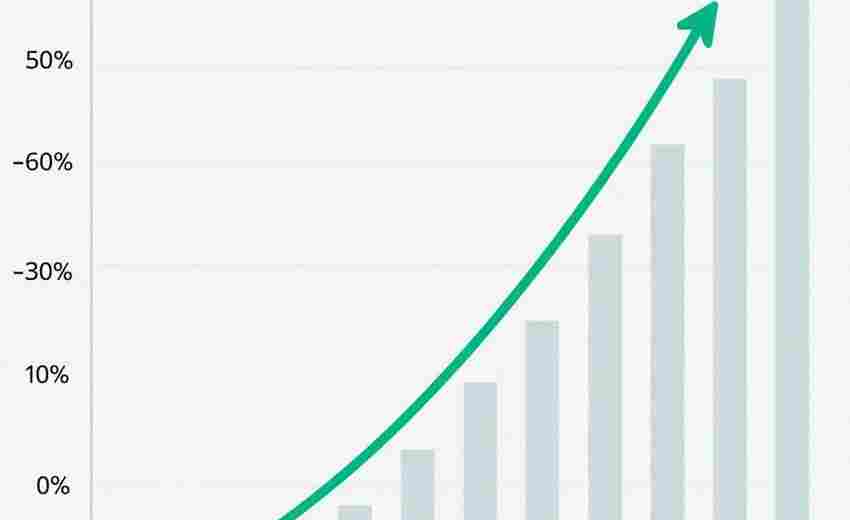

成果转化:将调研报告提炼为“研究性学习成果”,突出“问题发现-理论应用-实践验证”逻辑,展现批判性思维(参考北师大博士复试对调研经历的考察)。个性化呈现:如通过手绘地图展示“古城保护与旅游开发”调研成果,或在短视频平台发布“方言保护倡议”,增强档案的多样性与感染力。四、经验:从调研到高考的实战策略

1. 时间管理与资源整合

寒暑假集中调研(如两周企业参访+两周数据分析),日常结合课程开展小规模访谈(如周末社区走访)。资源获取:联系当地文化馆、高校研究团队合作,获取专业指导(参考“校际联动”模式)。2. 反思与迭代

每次调研后撰写“实践日志”,记录失败案例与改进方向。例如,某学生首次访谈因提问笼统导致数据无效,调整后采用“半结构化访谈法”提升质量。通过“模拟答辩”锻炼表达能力,邀请教师、同学点评,优化展示逻辑(参考学科竞赛答辩经验)。五、推荐调研方向与工具包

| 学科 | 推荐选题 | 工具/方法 |

|-|-|-|

| 历史 | 口述史视角下的改革开放记忆 | 口述访谈、档案对比分析 |

| 政治 | 基层民主协商机制实效性研究 | 参与式观察、政策文本分析 |

| 地理 | 古镇旅游开发中的文化空间重构 | GIS地图绘制、游客行为跟踪 |

| 哲学 | 短视频时代青少年价值观塑造 | 内容分析法、焦点小组讨论 |

文科生的社会调研不仅是课堂延伸,更是思维能力的实练。通过“理论-实践-表达”闭环(参考社会科学本研贯通培养模式),既能深化知识理解,又能在高考综合评价中展现独特优势。建议从感兴趣的小切口入手,逐步构建系统性研究框架,让每一次调研都成为通向理想大学的阶梯。

推荐文章

传播学专业的前景与挑战

2025-01-20知识产权专业的主要学习内容

2025-02-02如何通过校园开放日对比不同高校的专业优势与特色

2025-04-26志愿填报时如何制定合理的梯度

2024-12-30地域因素对高校选择有哪些关键影响

2025-07-09偏远地区高校如何通过政策扶持打造特色王牌专业

2025-05-22电子商务与高考:新兴职位对专业选择的影响

2025-05-23营养学专业的职业发展方向是什么

2024-12-05美术专业:艺术创作的灵感来源有哪些

2025-03-05高考英语写作模板运用与创新压力的突破路径

2025-03-18