新兴行业的快速崛起正在深刻重塑高考生的专业选择策略,这种影响体现在产业需求、政策导向和职业前景等多个维度。以下从趋势分析、选择策略及风险规避三个层面展开论述:

一、新兴行业驱动专业选择的四大趋势

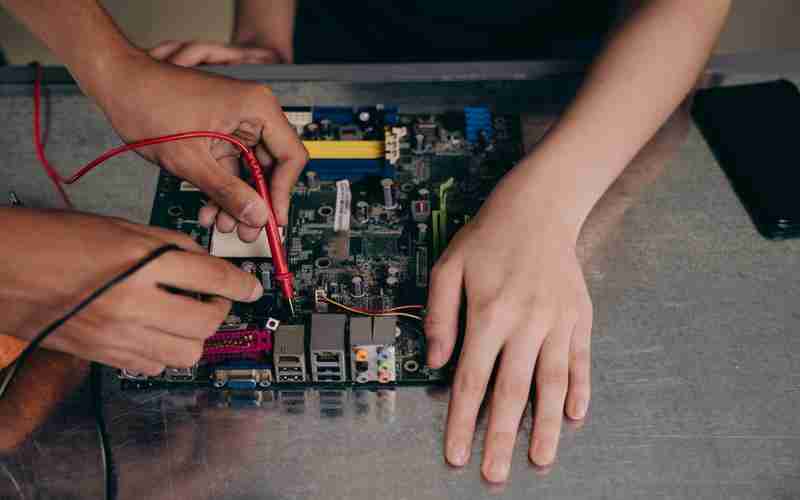

1. 工科强势回归,交叉学科崛起

以人工智能、新能源、生物医药为代表的新兴产业推动工科专业持续领跑热搜榜。数据显示,2020-2025年间工科在热搜前五中占比从40%提升至80%,其中人工智能专业连续三年蝉联榜首,搜索热度年均增长超50%。"新工科"概念下的交叉学科(如氢能科学与工程、生物医药数据科学)成为新增长点,强调"AI+X"复合能力培养。

2. 政策红利引导专业布局

教育部"四新"学科(新工科、新医科、新农科、新文科)建设加速,2024年新增1673个国家战略急需专业点。例如,智能医学、集成电路、储能技术等方向获得专项支持,12所未来技术学院和50个现代产业学院定向培养新兴产业人才。

3. 就业市场倒逼技能升级

新能源、AI、商业航天等领域的快速发展催生新型职业需求。以新能源汽车行业为例,2025年人才缺口预计达103万,带动车辆工程、材料科学等专业投档线持续攀升。AI工程师平均起薪突破1.2万元/月,显著高于传统行业。

4. 技术迭代重塑知识结构

新兴行业对数字化技能的普适性要求增强。例如,生物技术专业需掌握基因编辑+数据建模双技能,传统机械工程转向"智能制造+工业互联网"融合培养模式,文科专业也加速数字化改造。

二、高考生专业选择策略优化路径

1. 锚定国家战略与区域产业

2. 构建"兴趣+趋势+能力"三维评估模型

3. 强化跨学科竞争力

新兴行业普遍要求复合型技能,建议采取"主修+辅修/微专业"组合策略。例如:

三、风险规避与动态调整建议

1. 警惕产能过剩风险

部分热门领域(如芯片制造、光伏)存在阶段性产能过剩,需关注行业龙头企业的技术壁垒和市场份额。选择专业时可参考《中国制造2025》重点领域技术路线图。

2. 建立动态追踪机制

通过教育部阳光高考平台、行业协会报告(如中国人工智能学会年度白皮书)持续监测专业供需变化,利用大学转专业政策(平均成功率约15%)及时调整方向。

3. 平衡长期价值与短期热度

避免盲目跟风短期爆红专业(如2024年爆火的AIGC创作),应侧重选择具有技术护城河的领域。例如优先考虑需要实验室重投入的量子计算专业,而非门槛较低的短视频运营方向。

新兴行业的崛起重构了专业选择的价值坐标系,考生需在"国家战略需求-个人特质-行业生命周期"之间寻找平衡点。建议参考《高考志愿填报:三步选专业》提出的"以终为始"原则,结合AI职业测评工具和产业投资数据(如新能源汽车/储能领域近三年投资增速超30%),制定弹性化的专业选择方案。最终目标是通过专业选择实现个体价值与时代机遇的同频共振。

推荐文章

高考志愿填报中特长与选考科目要求如何协调

2025-08-26高考自习期间如何高效利用教辅资源与真题

2025-07-02信息与计算科学专业在人工智能领域有哪些高考相关的发展方向

2025-07-29哪些大学专业更注重学生软技能的系统培养

2025-06-20如何评估自己的专业兴趣

2024-11-26三峡大学各专业录取分差对志愿选择的指导意义

2025-06-252025年高考新增专业查询途径有哪些

2025-05-26高考分数线河南—往年河南高考分数线

2023-07-16生源地优惠政策对分数线划定产生哪些特殊影响

2025-06-05如何选择志愿服从的科目

2024-12-30