一、自我认知:选科决策的基础

1. 学科兴趣与能力评估

学生需通过成绩排名、学科潜力测试(如多元智能测评)和兴趣探索工具(如霍兰德职业兴趣测试)明确自身优势。例如,物理、化学成绩排名前20%的学生可能更适合理工科组合,而历史、政治能力突出的学生则倾向人文社科。测评工具如ZMAP专业选择评估系统可量化分析学生的学科潜能与职业适配度。

2. 性格与学习风格适配

内向型学生可能更适应需要深度思考的理科组合(如物化生),而外向型学生可能在文科(如历政地)的沟通与表达中更具优势。逻辑思维强、擅长实验的学生更适合物理类组合,记忆与分析能力强的学生则可选择历史类。

3. 职业倾向与价值观

结合职业兴趣测试(如MBTI),学生需明确未来职业方向。例如,医学类专业通常要求物理+化学+生物,而法学、新闻学等专业对选科限制较少。家长可借助《高考志愿填报指南》等工具,帮助学生理解专业与职业的关联性。

二、专业匹配:选科与高校要求的衔接

1. 核心选科组合与专业覆盖

2. 高校选科要求动态变化

部分院校放宽特定专业限制,如2027版选科要求中,中医学、建筑学等专业取消物理+化学必选限制,文科生选择空间扩大。但顶尖院校的理工科专业仍普遍要求物理+化学。

3. 特殊专业与选科陷阱

三、实施路径:从认知到决策的步骤

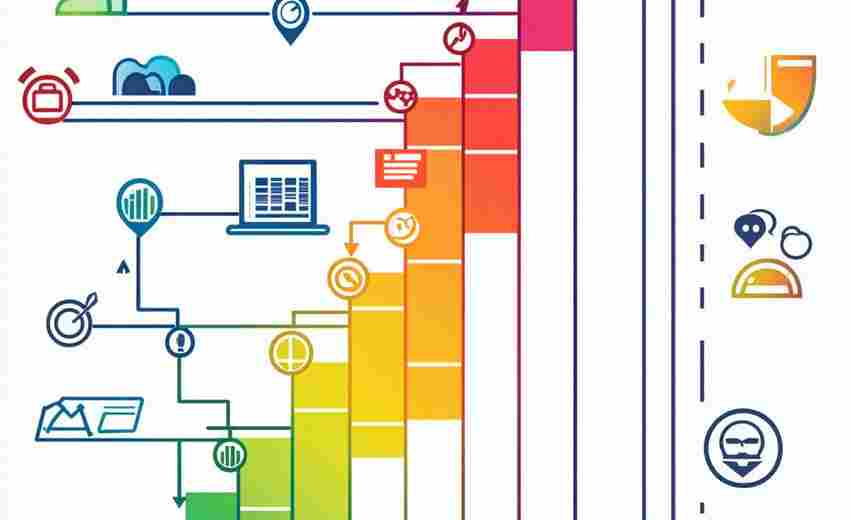

1. 四步定位法

2. 动态调整策略

四、常见误区与应对建议

1. 误区:盲目追求“热门组合”(如物化生),忽视自身学科劣势。

建议:中等生可优先选择物化地、历政生等竞争压力较小的组合。

2. 误区:仅凭单科分数选科,忽略排名与赋分规则。

建议:参考等级赋分机制,选择排名前15%的科目以提升赋分优势。

3. 误区:过早固化职业目标,限制选科灵活性。

建议:选择专业覆盖率较高的组合(如物化政覆盖96%专业),保留未来调整空间。

五、工具与资源推荐

1. 测评工具:ZMAP专业选择评估系统、霍兰德职业兴趣测试。

2. 信息平台:阳光高考网、各省教育考试院官网查询选科要求。

3. 规划指南:《高考志愿填报:三步选专业》提供专业出路与选科关联分析。

通过系统化的自我认知与专业匹配路径,学生可避免选科决策的盲目性,最大化个人优势与未来发展潜力。

推荐文章

高考志愿与专业排名的关系

2024-12-09新闻学专业的主要课程有哪些

2025-01-23医学类专业对高考生物、化学成绩有何要求

2025-03-10高考成绩与大学录取有什么关系

2024-11-28低保家庭学生高考录取是否享受分数优待

2025-09-15小语种考生在武汉高校就读会遇到哪些英语学习障碍

2025-05-31北京高校的商学院排名如何

2024-11-04军校文科专业的课程设置有哪些

2024-12-29哪些考生适合通过预科途径升学

2025-04-21艺术类专业就业前景对高考选科有哪些指导意义

2025-05-19