智能灌溉系统设计与水资源优化利用的物理模型构建是一个多学科交叉的复杂课题,需结合传感器技术、环境动力学、控制理论与优化算法。以下是基于要求的综合模型构建框架及关键要点:

一、物理模型的核心组成

1. 环境动态模型

土壤-植物-大气连续体(SPAC)模型:基于土壤水分传输方程(如Richards方程)、植物蒸腾作用与气象参数(温度、湿度、光照)的耦合,描述水分的动态平衡。例如,土壤湿度传感器数据与气象模型的输入结合,可预测灌溉需求。气象参数模型:利用历史气象数据或实时传感器数据(如降雨量、蒸发量),结合随机扰动模拟天气变化对灌溉计划的影响。2. 作物需水模型

根据不同作物生长阶段的需水特性,建立动态需水曲线。例如,基于作物系数法(Kc)结合蒸散发(ET0)计算灌溉量,并通过土壤湿度阈值动态调整。引入深度学习模型(如Transformer框架)预测需水量,结合历史灌溉数据和天气预报优化灌溉策略。3. 水资源分配模型

渠系优化配水模型:通过渠道流量监测与闸门控制算法(如PID或模糊控制),实现多级渠道的流量均衡分配,减少漏水损失。水肥一体化模型:结合土壤养分传感器数据,动态调节水肥比例,实现精准供给。二、智能控制与优化算法

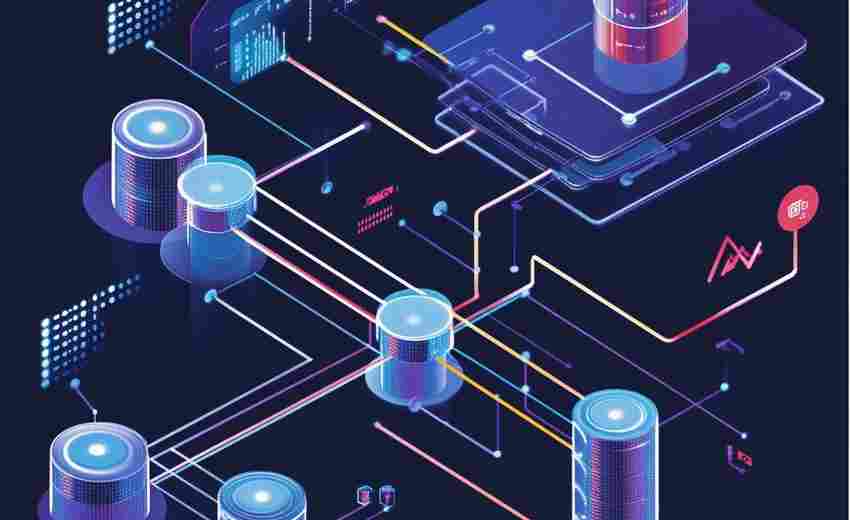

1. 传感器网络与数据融合

部署土壤湿度、温度、光照等传感器,采用LoRa或4G通信实时传输数据至云端。通过卡尔曼滤波或神经网络算法融合多源数据,提高环境参数预测精度。2. 控制策略设计

阈值控制:当土壤湿度低于设定阈值且无降雨时触发灌溉,结合气象预警动态调整。优化算法:采用遗传算法、粒子群优化(PSO)或多目标优化,平衡节水目标与作物产量。自适应控制:基于强化学习动态调整灌溉策略,适应气候变化与作物生长周期。3. 仿真与验证

Simulink仿真平台:搭建农田、气象、灌溉设备等子模型,验证控制策略的有效性。硬件在环(HIL)测试:通过STM32等嵌入式系统与实际传感器、执行器联动,验证实时控制性能。三、水资源优化利用的关键技术

1. 精准灌溉技术

滴灌/喷灌系统的流体动力学建模,优化管道压力与喷头覆盖范围,减少水耗。结合计算机视觉与多传感器技术,实现作物生长状态与灌溉量的精准匹配。2. 节水效益评估模型

建立水资源利用效率指标(如单位产量耗水量),结合蒙特卡洛模拟评估不同灌溉策略的节水潜力。经济效益分析:对比节水率、作物增产与设备投资成本,计算投资回报周期。3. 系统集成与扩展

基于物联网平台(如阿里云IoT)实现远程监控与管理,支持多用户协同操作。扩展太阳能供电、水肥回收系统,提升系统的可持续性与环境友好性。四、案例与实证

1. 高架绿植智能灌溉系统:采用Transformer框架预测需水量,相比传统定时灌溉节水30%以上。

2. 甘肃省农田节水项目:通过智能灌溉系统实现水资源利用率提升40%,作物产量增长15%。

3. Simulink仿真优化:虚拟场景下,优化算法使灌溉均匀性提高25%,能耗降低18%。

五、挑战与未来方向

1. 模型复杂度与实时性:需平衡物理模型的精确性与计算效率,开发轻量化算法。

2. 数据驱动与物理模型的融合:结合深度学习与机理模型,提升需水量预测的鲁棒性。

3. 规模化应用:需解决设备成本高、农户接受度低的问题,探索补贴与商业化运营模式。

总结

智能灌溉系统的物理模型构建需以环境动力学为基础,结合先进算法与物联网技术,实现从数据采集到决策执行的闭环优化。未来发展方向包括模型轻量化、多目标协同优化及低碳化设计,最终推动农业向高效节水与智能化转型。

推荐文章

该专业课程设置是否适合逻辑思维强的学生

2025-04-19如何获取各高校专业的就业率和薪资水平

2025-01-05国际贸易专业的优势与挑战是什么

2025-02-11高考生在考试前的放松技巧有哪些

2024-11-24浙江高考改革十年成效与未来趋势

2025-03-29调剂专业与本专业有冲突吗

2025-02-12如何根据身体条件合理选择高考报考专业

2025-05-06什么是志愿冲、稳、保策略

2024-12-15专业兴趣与未来职业发展的关系

2025-02-27高考调剂咨询教育考试院的热线问题清单

2025-05-01