海南大学的新能源材料物理研究作为材料科学与工程领域的重要方向,与高考化学知识点存在多方面的结合点,主要体现在材料科学基础、化学反应原理、实验能力培养及跨学科应用等方面。以下从知识体系、实践应用及考试关联性三个维度进行详细分析:

一、知识体系结合:材料科学与化学基础

1. 材料结构与性质分析

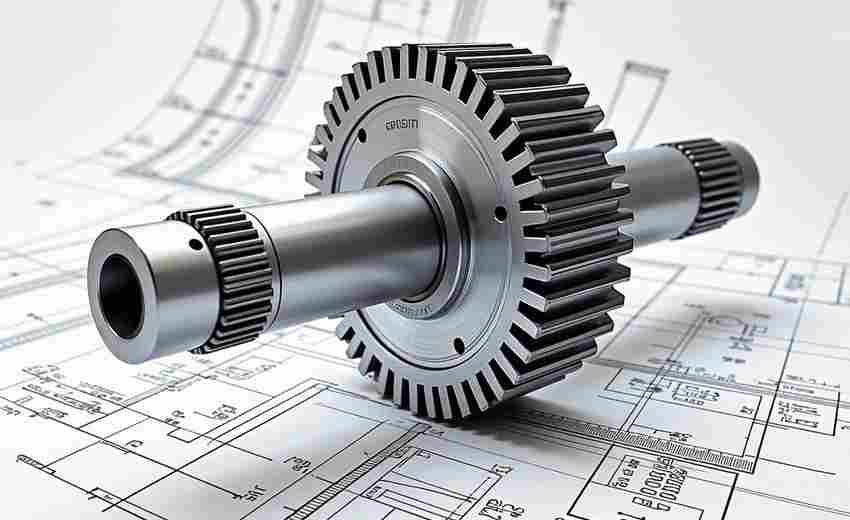

海南大学新能源材料研究涉及无机功能材料(如电磁波吸收材料、锂离子电池材料等)的微观结构设计,需依托高考化学中的原子结构、化学键理论(如离子键、共价键、金属键)及晶体结构知识。例如,X射线衍射仪(XRD)的应用基于晶体学原理,对应高考中“物质结构与性质”模块的晶体类型判断及衍射图谱分析。

2. 材料合成与反应原理

材料制备常涉及高温反应、溶液法合成等工艺,需结合高考化学中的化学反应速率与平衡(如温度、催化剂对反应的影响)、氧化还原反应(如金属氧化物的还原制备)及电化学(如电解法制备纳米材料)知识点。例如,锂电池电解质材料LiBFSI的合成可能涉及离子迁移与电极反应机理,与高考中电化学内容直接关联。

3. 新能源材料与化学热力学

材料性能优化需考虑热力学稳定性,如电池材料的能量密度与循环寿命,这与高考中的焓变、熵变及吉布斯自由能计算相关。学生需理解能量转化效率与材料设计的关系,例如通过热力学数据预测反应可行性。

二、实践应用结合:实验与创新能力培养

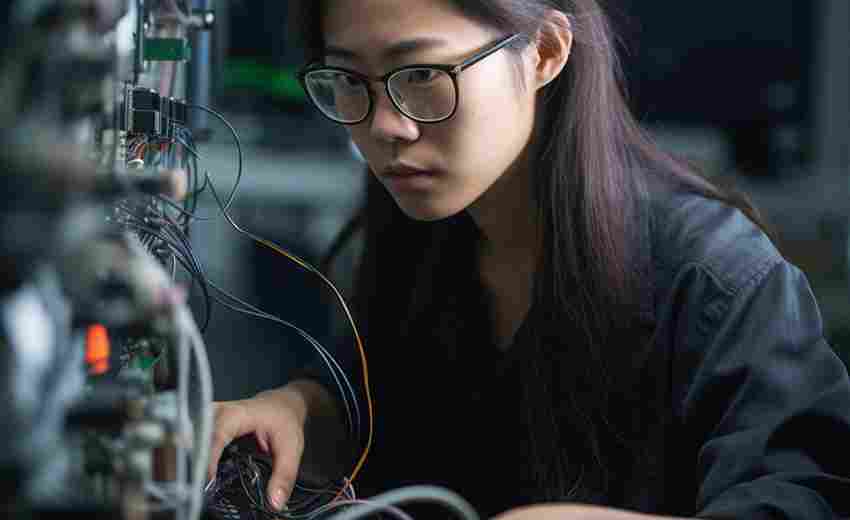

1. 实验技能迁移

海南大学实验室的先进仪器(如扫描电子显微镜、原子吸收光谱仪)的操作基础源自高考化学中的实验设计与现象分析能力。例如,高考中“物质鉴别实验”(如利用焰色反应判断金属元素)为大学阶段材料表征技术(如EDS元素分析)奠定基础。

2. 绿色化学与可持续发展

新能源材料的研发需符合环保要求,如可降解材料开发或废旧电池回收技术,这与高考中“化学与STSE(科学、技术、社会、环境)”考点紧密相关。例如,高考题目常涉及“碳中和”背景下新能源技术的应用,而海南大学的研究方向如太阳能材料、氢能存储材料正是这一理念的实践。

3. 跨学科综合应用

新能源材料研究融合物理、化学、工程等多学科知识,例如电磁波吸收材料的性能优化需结合物质磁性(高考选修内容)与材料介电特性分析。这种跨学科思维在高考化学的综合性试题(如实验探究题)中已有初步训练。

三、高考化学考点与大学研究的衔接

1. 高考核心知识点关联

2. 高频考点示例

3. 实验设计能力提升

高考中的实验探究题(如“明矾制备”或“亚氯酸钠合成”)与大学实验课程(如材料制备与表征)形成梯度衔接,培养学生从现象观察→数据记录→结论推导的综合能力。

四、学习建议与备考策略

1. 强化基础知识:重点掌握化学键、晶体结构、电化学等模块,结合海南大学研究方向拓展阅读(如《材料科学基础》)。

2. 关注STSE热点:通过分析新能源技术案例(如锂离子电池、光伏材料),理解化学知识在实际科研中的应用场景。

3. 提升实验思维:高考实验题需注重操作细节(如溶液配制、仪器选择),为未来实验室操作打下基础。

通过以上结合点分析可见,海南大学的新能源材料物理研究不仅需要高考化学的扎实知识储备,更强调从理论到实践的综合能力培养。学生在备考中可通过深化对材料科学相关考点的理解,提前构建跨学科思维框架,为未来科研与技术创新奠定坚实基础。

推荐文章

信息技术专业的热门岗位有哪些

2024-11-11高考生如何通过职业规划指导确定专业方向

2025-06-17物理类考生激增背景下福建高校专业调整方向

2025-05-12甘肃省内有哪些热门专业

2025-02-23如何评估山东的教育学专业

2025-01-25春季高考自学报名的流程是什么

2025-02-23高考同分考生如何确定最终位次

2025-03-28高考生如何选择外省热门专业

2025-08-26江苏理科考生必看:一本院校投档分数线详解

2025-08-25被调剂到冷门专业高考生必知的三大逆袭路径

2025-07-02