在高考中快速比较不同温度下物质的溶解度,需熟练掌握溶解度曲线的关键要素和分析技巧。以下是具体方法和常见考点的

一、溶解度曲线的基本要素

1. 点的含义

曲线上点:对应温度下该物质的溶解度(饱和溶液)。例如,点A表示60℃时KNO₃的溶解度为110g。曲线交点:两物质在该温度下溶解度相等。例如,交点E表示22℃时KNO₃与NaCl溶解度均为36g。曲线上方点:过饱和溶液(有未溶解溶质);下方点:不饱和溶液。2. 线的走势

陡升型(如KNO₃):溶解度随温度升高显著增大。缓升型(如NaCl):溶解度受温度影响小。下降型(如Ca(OH)₂):溶解度随温度升高而减小。二、快速比较溶解度的核心方法

1. 同一温度下的比较

作垂线法:在目标温度处作垂直于横轴的直线,比较与各曲线交点的纵坐标值(溶解度)。示例:若t1℃时甲、乙、丙的溶解度曲线位置为丙>乙>甲,则溶解度由大到小为丙>乙>甲。2. 不同温度下的比较

温度变化趋势法:若物质为陡升型(如甲),升温时溶解度显著增大,降温时析出晶体多;若物质为缓升型(如乙),温度变化对溶解度影响小。示例:将t3℃时甲、乙的饱和溶液降温至t1℃,甲析出晶体量大于乙(因甲的溶解度变化更显著)。3. 特殊点的应用

交点温度:两物质溶解度相等,饱和溶液的溶质质量分数相同。析晶判断:降温时,陡升型物质析晶多,缓升型析晶少;升温时,下降型物质(如Ca(OH)₂)析晶。三、高考高频考点及解题技巧

1. 溶质质量分数比较

前提条件:必须为饱和溶液。若溶液未明确是否饱和,不能直接比较。口诀应用:“升温升高的不变,降温降低的不变”。例如,升温时陡升型物质的溶质质量分数不变(变为不饱和溶液),下降型物质的溶质质量分数降低。2. 结晶方法选择

陡升型物质(如KNO₃):用降温结晶法提纯;缓升型物质(如NaCl):用蒸发结晶法。3. 温度变化后的析晶量计算

公式法:析晶量 = 高温溶解度低温溶解度(适用于陡升型物质)。示例:若甲在t3℃溶解度为50g,t1℃为20g,则100g饱和溶液降温析出30g晶体。四、易错点与注意事项

1. 审题关键:

明确是否饱和溶液,如“未溶解的固体”提示饱和状态。注意单位(如溶解度单位为g/100g水)和温度范围。2. 图像分析误区:

曲线下方的点可能对应不饱和溶液,不能直接比较溶质质量分数。析晶量计算需考虑溶液初始状态(是否等质量、是否饱和)。五、实战演练(以高考真题为例)

例题:

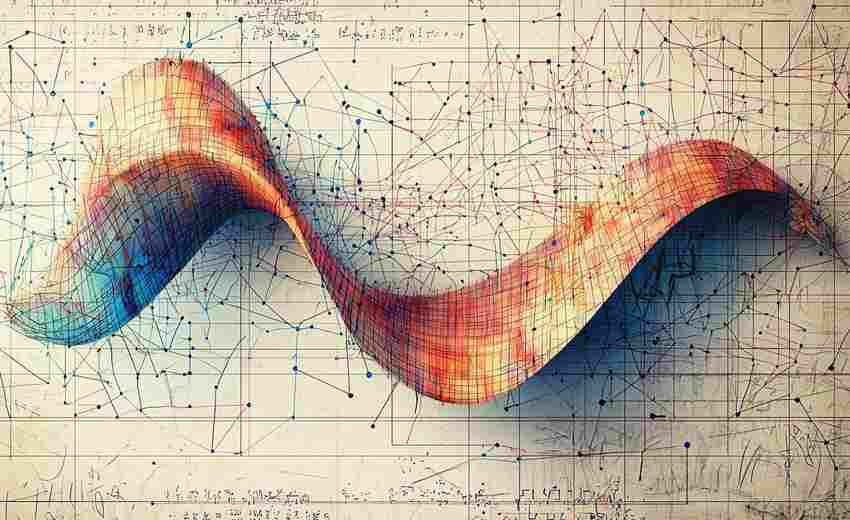

甲、乙的溶解度曲线如图,t2℃时,将等质量甲、乙的饱和溶液降温至t1℃。下列说法正确的是:

A. 析出晶体质量:甲 > 乙

B. 溶质质量分数:甲 = 乙

C. 溶液状态:甲为不饱和,乙为饱和

D. 溶解度:甲 < 乙

解析:

甲为陡升型,降温析晶多(A正确);t1℃时乙的溶解度大于甲的溶解度(D错误);降温后甲变为不饱和溶液,乙仍饱和(C正确);溶质质量分数:乙 > 甲(B错误)。答案:A、C。

通过以上方法,结合真题训练和错题归纳,可快速提升溶解度曲线分析能力,高考中高效得分!

推荐文章

如何利用视频分析提高舞蹈水平

2024-11-23不同类型高校的专业特点是什么

2024-12-12志愿填报中,如何判断专业的就业前景

2025-01-15报名对学历有要求吗

2025-02-04如何筛选征集志愿中的优质剩余专业

2025-05-23不同地区大学的分数线差异

2024-12-15高考位次未达预期时如何科学制定复读决策

2025-04-10冷门专业逆袭机会:高考生如何挖掘潜力专业

2025-06-08如何查找自己心仪专业的线差信息

2025-03-02平行志愿的志愿填报技巧有哪些

2025-02-28