生物医学工程作为多学科交叉领域,其研究热点往往需要同时融合物理学(如力学、电子学、光学等)与生物学(如分子生物学、细胞学、生理学等)的基础知识。以下是当前需要物理与生物双重基础的热点研究方向及相关应用场景分析:

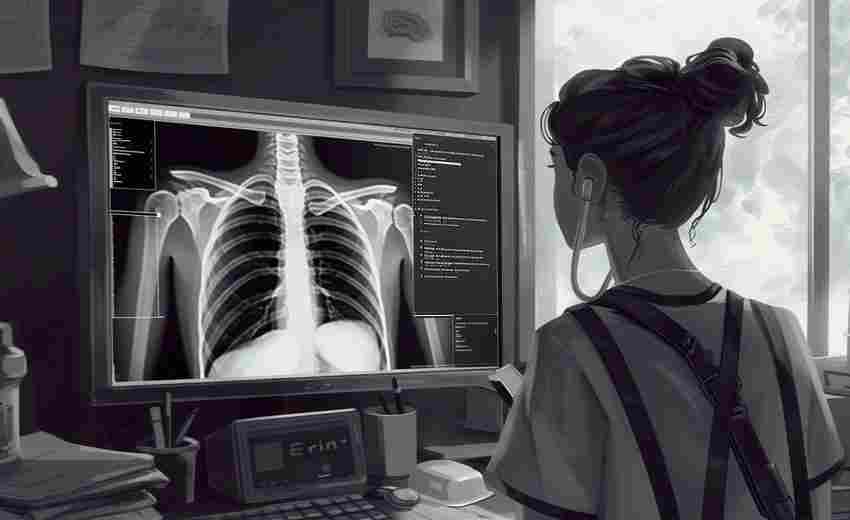

一、医学影像与信号处理

研究内容:包括CT、MRI、超声成像等医学影像技术的优化,以及心电、脑电等生物信号的采集与分析。

物理基础:

生物基础:

应用场景:阿尔茨海默病的早期诊断中,需结合MRI图像分析和脑电信号模式识别。

二、生物材料与组织工程

研究内容:开发人工器官材料、3D生物打印支架、纳米药物载体等。

物理基础:

生物基础:

应用场景:3D打印心脏类器官时,需结合生物墨水流变学(物理)与心肌细胞行为(生物)的协同设计。

三、神经工程与脑-机接口

研究内容:通过电刺激或光学技术调控神经活动,实现脑-机交互。

物理基础:

生物基础:

应用场景:帕金森病治疗中,深部脑刺激(DBS)设备需结合神经电生理学与电磁场调控技术。

四、生物力学与康复工程

研究内容:研究人体运动力学、假肢设计与康复机器人开发。

物理基础:

生物基础:

应用场景:智能假肢设计中,需结合步态动力学(物理)与截肢部位的神经肌肉适应性(生物)。

五、纳米医学与靶向治疗

研究内容:开发纳米药物载体、光热治疗剂等精准医疗技术。

物理基础:

生物基础:

应用场景:纳米药物递送系统中,需结合磁流体动力学(物理)与肿瘤微环境生物学特性(生物)。

六、量子生物学与生物医学信息学

研究前沿:探索量子效应在生物分子中的作用,以及AI驱动的生物医学数据分析。

物理基础:

生物基础:

应用场景:AI辅助药物设计中,需结合量子力学计算(物理)与蛋白质-药物相互作用(生物)。

总结与趋势

以上研究方向的共同特点是:物理学提供技术实现手段(如仪器设计、信号处理),而生物学提供问题导向与验证场景(如疾病机制、细胞行为)。未来趋势包括:

1. 多尺度建模:从分子(量子层面)到器官(宏观力学)的跨尺度研究。

2. 智能医疗设备:融合AI算法与生物传感器,实现实时监测与自适应治疗。

3. 与法规:生物医学工程创新需同步考虑生物安全性与物理技术的可控性。

建议研究者关注交叉学科课程(如生物医学材料学、医学影像物理),并参与产学研合作项目,以提升技术转化能力。

推荐文章

老年医学考研趋势如何影响高考生专业规划

2025-07-04高考药学专业志愿填报热点问题权威解答

2025-08-05高考前一个月如何高效复习数学易错点

2025-08-17玉环的法律专业毕业生就业情况

2024-12-24新能源行业快速发展是否提升了该专业的高考报考价值

2025-03-20高考调剂政策对志愿填报的影响及应对策略

2025-08-01二段投档与一段投档的区别是什么

2025-03-01高三复习效果的科学评估策略有哪些

2025-08-02如何应对春季高考的心理压力

2025-01-17该专业与传统金融学的主要区别在哪里

2025-09-06