从社会心理学视角分析高考考场的人际互动影响,需结合群体动力学、社会比较理论、竞争与合作心理等多维度框架。以下是具体解析:

一、群体动态中的压力传导与情绪感染

1. 群体压力与考试应激反应

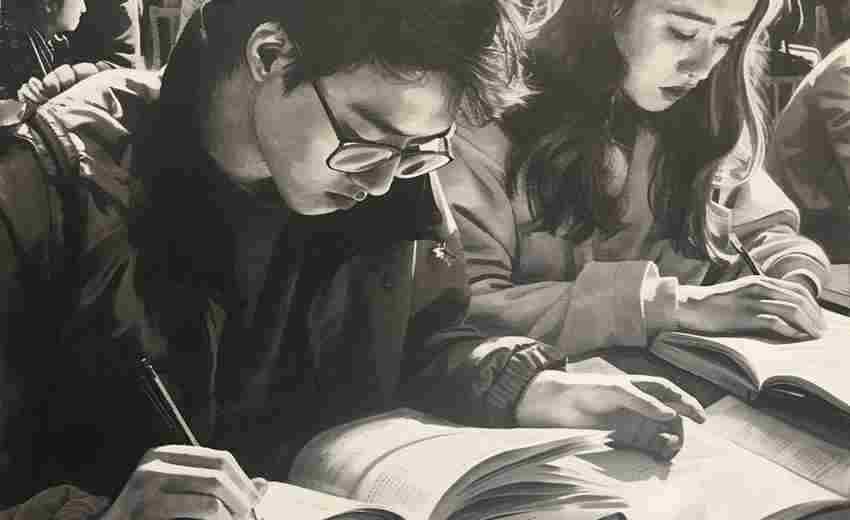

考场的群体环境会放大个体的焦虑情绪。根据社会心理学研究,当个体处于高压力情境(如高考)时,他人的紧张状态会通过情绪感染(Emotional Contagion)传递,激活自身的应激反应(如心跳加速、肌肉紧张)。例如,考生观察到周围人频繁翻卷或提前交卷时,可能触发自我怀疑和焦虑升级,形成“多米诺骨牌效应”。

2. 社会比较与自我评价威胁

考生在考场中会无意识地进行社会比较(Social Comparison),通过他人的答题进度或表现评估自身能力。若感知到他人表现更优,可能产生“相对剥夺感”,导致自我效能感下降,甚至引发认知资源耗竭。研究显示,过度竞争环境会加剧考生的自我价值保护倾向,表现为防御性回避或过度努力。

二、竞争与合作的互动模式

1. 竞争焦虑的负向循环

高考的选拔性质强化了零和博弈心理,考生可能将同学视为潜在威胁。心理学实验表明,竞争性环境会激活杏仁核的威胁反应,抑制前额叶的理性决策功能,导致考试中思维僵化或失误增加。例如,部分考生因过度关注他人表现而分心,陷入“考试策略失效”状态。

2. 隐性合作与心理支持

尽管高考以竞争为主导,但考生间也可能通过非语言互动(如眼神鼓励、微笑)建立短暂的心理同盟。这种隐性社会支持能缓解孤独感,增强情绪稳定性。例如,考前同学间的互助复习或考场外的相互打气,可通过互惠原则提升群体凝聚力。

三、社会支持与心理调适机制

1. 家庭与师生关系的缓冲作用

家庭沟通质量直接影响考生的心理韧性。积极的亲子互动(如情感支持而非施压)能降低考试焦虑水平,而冲突性家庭环境则会加剧情绪耗竭。师生信任关系通过社会交换理论(考生感知到教师的支持可转化为学习动力)影响考场表现。

2. 自我调节策略的应用

心理学干预手段如认知重构(将“我必须赢”转化为“我尽力即可”)和正念冥想(专注于呼吸以减少杂念)被证实能有效降低考场焦虑。例如,模拟考试中的角色扮演训练可帮生适应高压环境,减少临场应激反应。

四、极端行为的心理机制

1. 群体极化与失控行为

在极端压力下,个体可能因去个性化(失去自我意识)而做出非理性行为,如撕毁他人答题卡或冲出考场。此类行为常由长期压抑的情绪在群体环境中爆发所致,符合挫折-攻击假说(Frustration-Aggression Hypothesis)。

2. 社会认同危机的表现

复读生或自我认同薄弱的考生更易因考场互动触发身份威胁。例如,担心失败会损害家族荣誉或社会评价,导致过度紧张甚至躯体化症状(如头痛、手抖)。

五、优化考场人际互动的建议

1. 教育政策层面:推动多元化评价体系,减少单一考试的社会权重,从而弱化竞争性互动。

2. 心理干预层面:考前开展团体心理辅导,通过角色扮演培养合作意识,降低群体敌意。

3. 个体策略层面:训练考生使用注意力聚焦技术(如仅关注自身答题进度),阻断负面社会比较。

高考考场的人际互动既是压力源,也可能转化为支持网络。社会心理学视角揭示了互动中的复杂动力机制,强调通过认知调整、环境优化和群体支持平衡竞争与合作,最终促进考生的心理健康与学业表现。未来的研究可进一步探索文化差异(如集体主义 vs 个人主义)对考场互动的影响。

推荐文章

特长生报考:如何精准定位自身兴趣与优势

2025-03-30高考分数线是如何影响录取率的

2024-11-07考场发挥失常:心理学分析与心理咨询干预的侧重点是什么

2025-05-13艺术类、体育类考生录取规则有何新调整

2025-05-16适合女生的乐器有哪些

2024-11-16行政管理专业的职业生涯规划

2025-02-19健身与运动在预防高考常见疾病中的作用比较

2025-06-14高考复习中如何提前掌握目标专业所需的数理化基础

2025-07-11艺术类考生如何参考历年分数线填报志愿

2025-06-01安徽文综考试的考场规则是什么

2025-03-04