社会文化因素作为高考命题的重要维度,深刻影响着试题的价值导向、情境创设与能力考查方向。结合近年命题趋势及政策导向,其体现与预测可归纳为以下方面:

一、传统文化与现代价值的融合

1. 文化传承与创新

高考命题通过引入传统文化符号(如马面裙、三星堆文物)与经典哲学思想(如《礼记》生态观),考查学生对文化基因的辨识与创新转化能力。例如,2024年高考语文试题中,现代文阅读与作文常结合非遗保护、国潮复兴等社会现象,引导学生思考传统文化在当代的活态传承路径。

预测方向:未来可能以“科技赋能文化传承”(如元宇宙中的敦煌壁画)或“传统的现代诠释”为切入点,考查跨时空的文化对话能力。

2. 文化自信与国家认同

命题强调“核心价值金线”,将社会主义核心价值观融入试题。例如,全国乙卷曾以“双奥之城”展现国家发展成就,强化学生的家国情怀。政治科目则直接考查文化发展方向的决定性因素(如生产力与生产关系的矛盾运动),体现对社会制度与文化演进的关联性思考。

预测方向:或结合“一带一路”十周年、抗战胜利80周年等节点,探讨文化输出与国家形象构建的关系。

二、科技与时代议题的渗透

1. 科技发展的人文反思

新高考命题注重科技前沿与社会责任的平衡。数学、物理等学科通过“脑机接口”“碳中和”等情境设计,考查学生辩证分析技术利弊的能力;语文作文可能以“人工智能与情感价值”“量化自然与生态”为话题,要求考生在科技理性与人文关怀间寻找平衡。

预测方向:2025年或聚焦生成式AI的版权争议、脑机接口的边界等新兴议题,强化批判性思维。

2. 全球化与多元文化碰撞

上海等地高考题已频繁涉及“中国味与全球视野”“跨文化对话”等主题,反映命题对文化多样性的关注。例如,2019年上海卷“中国味”要求考生在全球化背景下思考本土文化定位。

预测方向:可能以“TikTok文化传播”“跨境教育合作”为案例,探讨文化认同与开放包容的关系。

三、社会热点与青年责任的联动

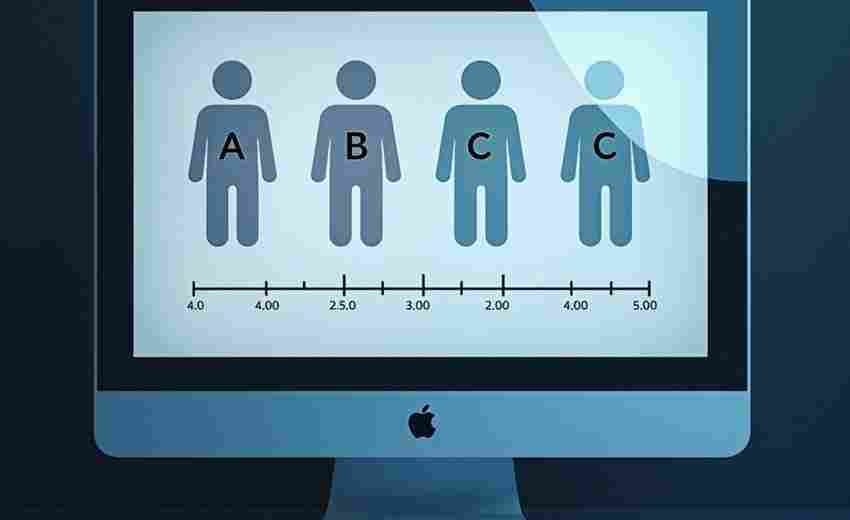

1. 社会公平与个体价值

命题通过“认可度”“躺平与奋斗”等话题,引导考生反思个人价值与社会需求的关系。例如,2024年上海秋考作文“认可度”要求考生分析社会评价体系对个体行为的影响,强调青年在时代洪流中的责任担当。

预测方向:或结合“银发就业”“城乡教育资源分配”等民生热点,考查学生对公平与效率的辩证思考。

2. 生态文明与可持续发展

政治与地理科目常以“碳积分交易”“生态修复工程”为情境,考查学生对绿色发展理念的理解;语文作文可能从《礼记》“斧斤以时入山林”引申至现代生态治理,要求学生构建历史与现实的逻辑关联。

预测方向:或聚焦“极端气候应对”“生物多样性保护”,强调生态问题的全球性与本土实践。

四、命题形式与评价机制的革新

1. 情境设计的文化嵌入

试题通过“生活实践情境”与“学习探索情境”呈现社会文化现象,如数学题以“直播电商数据”考查统计分析能力,英语阅读引入“乡村vlog传播”案例,体现学科知识与现实问题的深度融合。

预测方向:或增加“非物质文化遗产数字化”“社交媒体舆情分析”等跨学科复合情境。

2. 开放性试题的文化包容

高考加大开放性试题比例,鼓励多元价值观表达。例如,作文题“金玉与砂砾的价值重定义”允许学生从个人、社会、时代多维度展开论述,体现对思维多样性的尊重。

预测方向:或采用“观点辩论式”题型(如“传统节日商业化利弊”),考查学生多视角论证能力。

总结与备考建议

2025年高考命题将延续“无价值不入题、无思维不命题、无情境不成题”的逻辑主线,社会文化因素的考查呈现三大趋势:传统文化与现代性的深度对话、科技与人文精神的辩证平衡、个体责任与时代使命的协同共生。考生需构建“历史-现实-未来”的立体认知框架,关注《中国高考评价体系》中“核心价值金线”与“能力素养银线”的交织,通过跨学科知识整合与批判性思维训练,提升应对复杂文化议题的综合素养。

推荐文章

如何通过兴趣测试了解适合的专业

2025-02-10行政管理专业高考志愿填报需关注哪些核心课程

2025-06-18哪些省份的调剂政策更灵活

2025-01-08高考成绩的社会认可度如何评估

2024-12-23高考志愿填报:如何通过霍兰德测评定位适合专业

2025-08-18重复记忆法在高考复习中的正确打开方式

2025-03-23志愿填报时如何查看专业前景

2025-01-31国内开设机械工程专业的重点高校推荐

2025-07-14高考生必看:快速掌握院校专业信息的五大方法

2025-03-31新媒体艺术专业课程设置与高考技能关联性解析

2025-05-30