面试成绩在高考总分中的权重分配因地区和招生模式而异,目前主要体现在综合评价招生、特殊类型招生(如中外合作办学)等多元化录取模式中。以下结合不同政策及案例,探讨其权重分配的现状与趋势:

一、综合评价招生中的权重分配

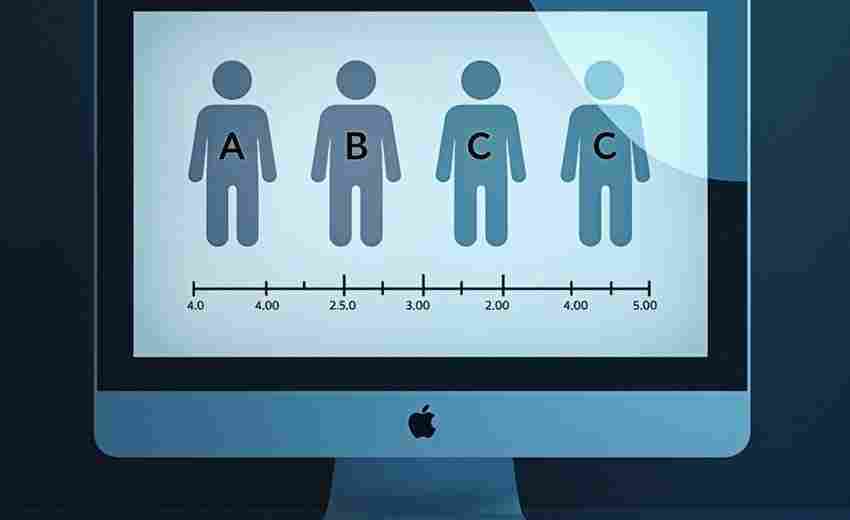

综合评价招生是高考改革的重要探索,其核心是将高考成绩、校测成绩(含面试)和学业水平考试成绩按比例折算为综合总分。常见的权重分配模式包括:

1. “631”模式(主流模式):

高考成绩占60%,校测成绩(含笔试、面试等)占30%,学业水平考试成绩占10%。例如广东省试点高校(如华南理工大学、南方科技大学)、复旦大学在浙江的综合评价招生(高考60%+面试30%+学考10%)。

特点:强调综合素质评价,面试重点考察学科特长、创新能力和表达能力。

2. “5+3+2”模式:

高考成绩占50%,校测占30%,学考占20%。浙江省部分高校采用此模式,如浙江工业大学“三位一体”招生。

特点:进一步降低高考分数比重,增加校测尤其是面试的选拔作用。

3. “六三一”模式:

高考成绩占60%,校测(笔试+面试)占30%,平时成绩占10%。南方科技大学等创新型高校采用此类模式。

二、特殊类型招生的面试权重

1. 中外合作办学及国际化高校:

如上海纽约大学、昆山杜克大学等,面试在录取中占比通常达30%-40%,注重英语能力、跨文化适应力等。

案例:深圳北理莫斯科大学的校测包括专业笔试和外语测试,其中面试成绩直接影响录取排名。

2. 艺术、体育类专业:

部分院校对艺术类考生增设面试环节,权重可达30%-50%,结合专业测试成绩综合评定。

三、传统高考中的面试应用

在传统统一高考中,面试权重较低或未被纳入,但部分省份试点改革:

四、争议与挑战

1. 公平性问题:

面试可能受主观因素影响,城乡教育资源差异可能导致寒门学生处于劣势。例如,一线城市学生更易通过培训提升面试表现,而偏远地区缺乏相关资源。

2. 标准化与透明度:

部分高校面试缺乏统一标准,考核内容差异大。例如,复旦大学面试侧重学科基础知识,而南方科技大学则注重创新能力测试。

3. 政策衔接:

面试权重的提升需与综合素质评价体系衔接。例如,江苏省要求高中阶段记录学生的社会实践、研究性学习等,作为面试评分的参考依据。

五、未来趋势

1. 逐步扩大试点:

更多省份或将推广综合评价招生,面试权重可能稳定在30%左右,形成“高考成绩为主、综合素质为辅”的录取模式。

2. 技术辅助评价:

引入AI面试评估、大数据分析等技术,减少人为偏差,提高面试评分的客观性。

3. 分类考试深化:

研究型大学可能进一步提高面试权重,而高职院校侧重技能测试,形成差异化选拔标准。

目前面试成绩的权重分配以综合评价招生为核心场景,占比集中在20%-40%区间,未来或随高考改革的深化进一步多元化。其核心目标是通过多维评价选拔更具潜力的学生,但需平衡公平性与科学性,避免“应试化面试”倾向。

推荐文章

高考体检能否影响志愿填报

2025-02-23学习保底专业需要哪些基础

2024-12-16财务管理专业与会计专业有什么区别

2025-02-20综合评价招生对中优生升学机会有何特殊意义

2025-04-22服从调剂背后的心理博弈与理性抉择

2025-07-30计算机科学与技术的热门方向是什么

2025-02-09高考志愿填报:人工智能领域需要哪些学科基础

2025-06-14高考低分考生如何在考研中逆袭冷门专业

2025-04-24的报名时间可以提前吗

2025-01-17高考生面试中如何回答为什么选择我们学校的经典问题

2025-06-27