跨文化交际能力在高考外语口语测试中的融入是当前教育改革的重要方向,结合要求中的政策导向、教学实践与考试改革趋势,其融入路径可从以下五个维度展开:

一、测试内容设计:文化对比与真实场景结合

1. 本土文化与国际话题融合

在口语测试中增加“用外语讲述中国故事”的环节,例如要求考生介绍传统节日(如春节习俗)、文化符号(如书法、茶文化),并结合全球化背景分析其传播意义(如“新媒体如何助力传统文化国际化”)。同时引入国际热点议题(如环保合作、科技),考查学生在跨文化语境下的辩证思考能力。

2. 文化差异案例分析

设计情景模拟题,如“商务谈判中的文化冲突解决”或“留学适应问题”,要求考生从跨文化视角提出解决方案。例如,针对“德国同事直接指出错误”与“中国员工委婉表达”的冲突,考生需分析文化差异并提出沟通策略。

二、评分标准优化:多维能力量化评估

1. 跨文化能力指标细化

参考CAK模型(跨文化交流技能、认知技能、态度、意识、文化知识),将评分维度细化为:

2. 引入过程性评价

结合高考改革的综合素质评价,将学生参与跨文化实践(如模拟联合国、国际交流活动)的表现纳入口语测试的附加分项,鼓励课外实践与课堂学习的联动。

三、教学模式革新:文化意识与语言能力并重

1. 教材与课堂的文化渗透

教师在教学中需强化文化对比,例如通过对比中西方教育理念(如“集体主义”与“个人主义”对课堂互动的影响),帮助学生建立文化认知框架。可借鉴《跨文化交际》教材中的案例分析法,将理论应用于实际语境。

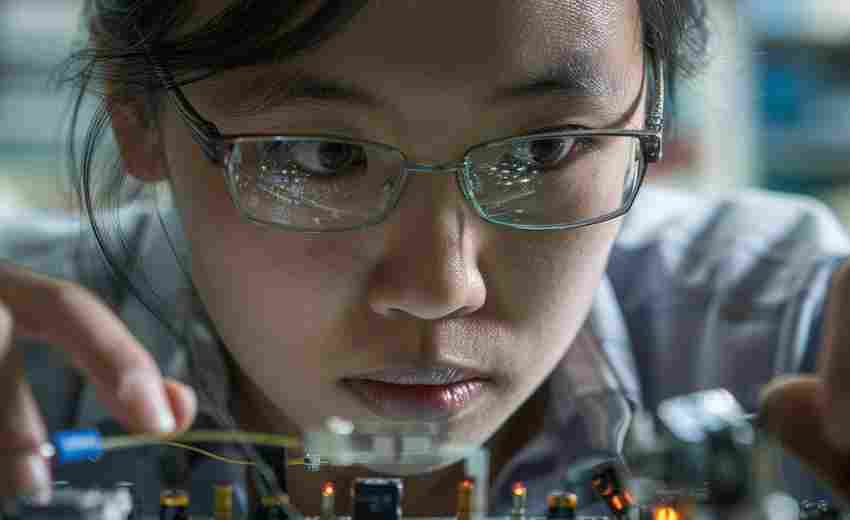

2. 技术赋能沉浸式学习

利用虚拟现实(VR)技术模拟跨文化交际场景,例如“国际会议中的即兴发言”或“旅游咨询中的非语言沟通”,让学生在仿真环境中练习语言表达与文化适应能力。

四、考核形式创新:多样化题型与互动性测评

1. 任务型口语题型

增加“角色扮演”与“即兴辩论”题型,例如:

2. 人机互动与真人测评结合

采用AI语音识别技术进行初步评分(如语法准确度、流利度),再通过考官人工评分侧重跨文化能力的定性评估,确保评价的全面性。

五、师资与资源保障:系统性能力建设

1. 教师跨文化培训

高校需定期组织教师参与跨文化交际能力研修,例如通过国际工作坊学习跨文化教学策略,或引入《跨文化能力考试》(ICT)认证体系提升教师的专业素养。

2. 共建文化语料库

整合跨文化交际典型案例、高频考题及优秀作答范例,形成开放共享的资源平台,为师生提供可参考的标准化模板与实践指导。

跨文化交际能力的融入需要从“测试设计—教学实践—评价机制”形成闭环。未来可进一步探索动态题库更新机制(如结合年度文化热点),并推动区域性试点(如上海高考听说测试改革经验向全国推广)。通过多维路径的协同,高考外语口语测试将真正成为培养“具备国际视野与本土情怀”人才的核心抓手。

推荐文章

怎样判断专业的行业前景

2025-03-03华为奋斗者定义如何激励高考生的目标信念

2025-05-22如何通过校园开放日了解专业信息

2024-12-16面对专业调剂后的心理落差如何自我疏导

2025-04-24营养学与食品科学的区别是什么

2024-10-21如何运用假设检验解决高考统计大题

2025-04-23数字艺术与传统艺术在高考美术考试中的表现形式有何差异

2025-05-02数字化经济浪潮中,数据科学与信息技术专业怎样评估

2025-08-05专业认证在选择专业时有何重要性

2024-10-22二本艺术生的实习机会有哪些

2025-02-21