一、作为录取综合评分的重要组成部分

在综合评价招生中,大部分高校采用“高考成绩+校测成绩+学业水平考试成绩+综合素质评价”的多元评价模式。例如:

二、影响初审筛选和校测表现

1. 初审门槛:高校在初审阶段通过综合素质评价档案筛选学生。例如,浙江省“三位一体”招生要求综合素质评价等级需达到B级以上。

2. 面试参考:在强基计划和校测面试中,综合素质档案是评委的重要参考。例如,北京大学、上海交通大学等校通过档案核实学生的实践经历、获奖情况等,影响面试评分。

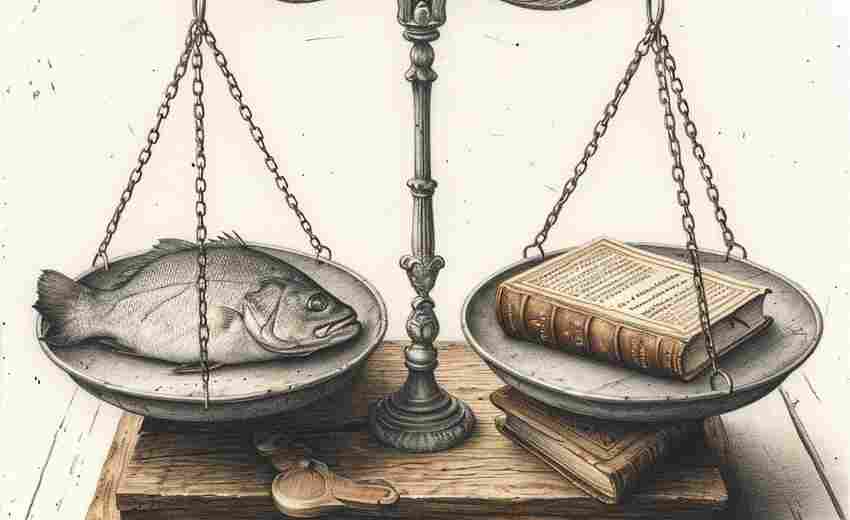

三、在同分或特招情况下起决定性作用

四、反映学生综合能力,影响专业适配性

高校会结合综合素质评价中的社会实践、学科特长、艺术素养等内容,判断学生是否适合特定专业。例如:

五、档案质量直接影响录取竞争力

总结与建议

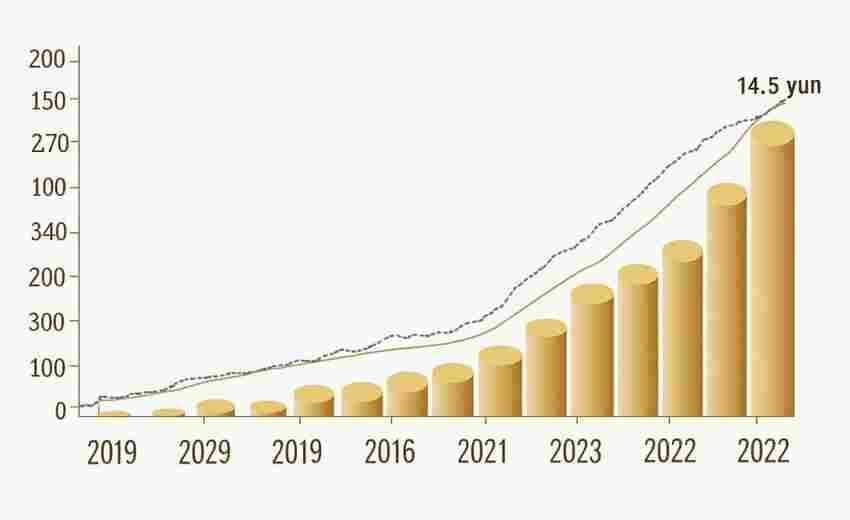

综合素质评价在综合评价录取中的作用因高校政策而异,但整体趋势是权重逐渐提升。对于考生而言,需从高一开始规划:

1. 积累实践经历:参与科研、志愿服务、竞赛等活动,形成可量化的成果。

2. 规范填写档案:按“德智体美劳”五大维度系统记录,突出个性化优势。

3. 关注目标校政策:例如,报考江苏省高校需重视档案赋分,而浙江考生需确保综合素质等级达标。

通过合理规划,综合素质评价可成为升学“软实力”的重要突破口,尤其在高考竞争激烈或目标校侧重综合评价录取的情况下。

推荐文章

各大专业的就业前景如何

2025-01-26高考成绩可以调档吗

2025-01-17宁夏高考英语历年真题解析与高频考点汇总

2025-03-14航空航天工程的未来挑战

2024-12-01商务管理专业的实习机会有哪些

2025-02-03生物工程专业的前景如何

2024-12-12跨文化交际课程与高考作文素材积累的关系

2025-05-29冲稳保策略中如何兼顾学校层级与专业质量

2025-05-032021年高考政策调整对社科类分数线波动的启示

2025-03-27高考报名时间延迟会影响成绩吗

2024-10-31