在职业价值观与高考专业选择发生冲突时,学生需要综合自身价值观、外部环境、职业前景等多维度进行理性权衡。以下是基于要求的决策框架和具体建议:

一、明确职业价值观的核心维度

职业价值观是个人对职业回报、工作意义、社会贡献等方面的优先排序,常见类型包括:

经济型(高收入、稳定待遇)社会型(帮助他人、公益贡献)理论型(学术研究、知识探索)艺术型(创造性表达、审美追求)政治型(权力、领导力)独立型(自由、自主性)。冲突可能源于不同价值观的优先级矛盾,例如:父母期望的“稳定编制工作”与个人追求的“创造性职业”之间的对立。

二、决策的关键步骤

1. 自我探索与价值观澄清

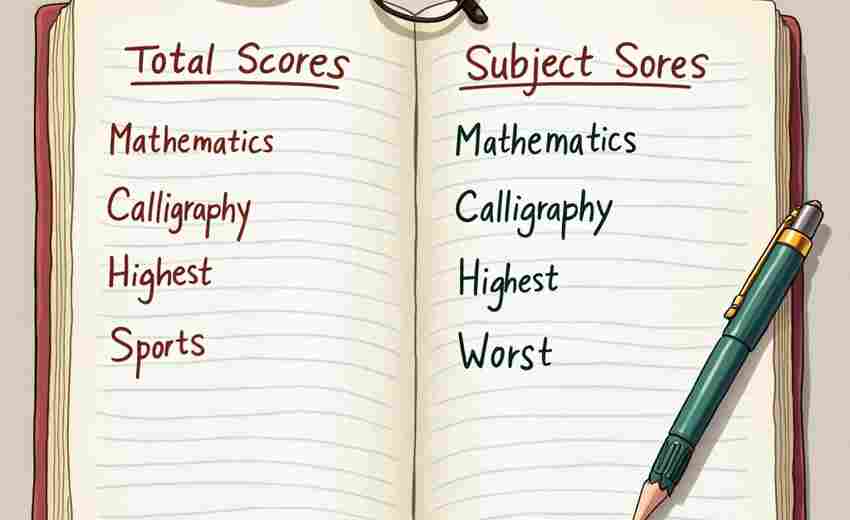

职业测评工具:通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,分析兴趣、能力与职业倾向的匹配度。例如,霍兰德测试中的“SAC型”适合教育、社会服务类职业。价值观排序:列出个人最看重的3-5项职业价值观(如社会贡献、高薪、工作自由度),并评估不同专业对这些价值观的满足程度。2. 外部环境分析

国家战略与行业趋势:参考《十四五规划和2035年远景目标纲要》,优先选择与人工智能、新能源、生物科技等国家战略相关的专业,这些领域兼具发展潜力与社会价值。区域人才需求:结合地区紧缺人才目录(如长三角的集成电路、珠三角的智能制造),选择需求旺盛且与个人价值观部分契合的专业。3. 冲突的妥协与平衡

双学位/辅修:若兴趣专业就业前景不佳,可选择辅修热门专业(如计算机+艺术设计)以兼顾兴趣与就业。动态调整:职业规划是持续过程,可通过考研、跨专业实习等途径逐步向理想职业靠拢。4. 家庭沟通与资源整合

开放对话:向父母解释个人价值观与职业目标,提供行业数据(如某专业的就业率、薪资水平)以增强说服力。案例借鉴:引用类似案例(如网页22中的乐乐通过咨询达成与父母的共识),说明价值观冲突的可调和性。三、具体冲突场景的应对策略

场景1:兴趣专业与就业前景冲突

策略:选择交叉学科或新兴领域。例如,若热爱生物但担忧就业,可转向生物信息学(结合计算机)或医疗健康产业。案例:生物专业学生可通过数据分析技能进入制药公司,兼顾兴趣与经济回报。场景2:家庭期望与个人价值观对立

策略:寻找共同点。例如,父母希望子女成为教师(社会型价值观),而子女倾向艺术创作,可选择艺术教育专业或师范院校的艺术方向。场景3:理想职业与能力不匹配

策略:分阶段规划。例如,若想从事科研但成绩不足,可先报考应用型专业(如工程类),积累实践经验后再转向研究领域。四、避免常见误区

1. 盲目跟风热门专业:如金融、计算机虽高薪,但竞争激烈且需高强度工作,需评估是否契合个人价值观(如工作生活平衡)。

2. 忽视职业价值观的长期影响:仅以薪资或社会地位选择专业,可能导致职业倦怠(如网页57中的医生困境)。

3. 信息片面化:需深入了解专业课程、就业方向(如“信息与计算科学”实为数学类而非纯计算机专业)。

五、工具与资源推荐

1. 测评工具:霍兰德职业兴趣测试、大五人格测试。

2. 数据平台:教育部阳光高考信息平台、各地人社局发布的紧缺人才目录。

3. 咨询渠道:高校生涯规划中心、专业职业咨询师(如网页22中的辅导员干预案例)。

总结

职业价值观与专业选择的冲突本质是“理想自我”与“现实条件”的博弈。通过系统化的自我认知、外部信息整合及灵活规划,学生可在价值观与职业前景间找到动态平衡点。最终目标不仅是选择一个专业,更是构建一条与个人价值观共鸣的可持续发展路径。

推荐文章

高考志愿诈骗的主要表现有哪些

2025-01-08哪些本科专业更容易跨考热门研究生专业

2025-07-12选择冷门专业是否有优势

2024-12-03计算机网络专业核心课程是否包含人工智能相关内容

2025-08-13985专科大学的双学位项目有哪些

2024-11-14高考志愿填报中如何分析目标院校

2025-03-01踩线专业对英语要求高吗

2025-02-14网络工程专业的技能要求是什么

2025-01-08985高校保研优势对高考志愿填报的指导意义

2025-07-26地理信息系统专业的应用场景

2025-02-14