高考志愿梯度设计是确保考生在录取过程中最大化利用分数的关键策略,其核心在于平衡分数与排位的动态关系,结合院校录取规律和个人偏好制定科学方案。以下是具体原则与操作指南:

一、梯度设计的基本原则

1. 冲稳保三分法

冲刺院校:分数或位次略高于自身水平(如低于预估线0-20分),适合尝试理想院校但需服从专业调剂。稳妥院校:分数与位次与自身匹配(高于预估线0-10分),确保录取概率且专业选择有优势。保底院校:分数或位次明显低于自身(如高于预估线10-20分),用于避免滑档风险,需保证至少2-3所保底院校。2. 分差与位次的双重参考

分数差:以近3年院校录取平均分为基准,结合考生分数划定区间,避免仅参考最低分导致的误判。位次法:通过“排名换算成绩法”将分数转化为对应位次,更精准匹配院校录取趋势。例如,某校近三年录取位次稳定在1200-1400名,考生需根据当年位次表判断自身是否在此区间。二、分数与排名的动态平衡策略

1. 分数波动应对

分数虚高年份:若高考题目简单导致整体分数上涨,需更依赖位次判断。例如,某校往年录取线为600分(对应位次5000),今年考生分数610分(对应位次5500),则该校可能仍超出实际水平。位次优先原则:在平行志愿中,位次决定投档顺序,即使分数高但位次低,仍可能被后位考生“插队”。2. 梯度分差控制

院校间梯度:平行志愿中,相邻院校分差建议控制在5-8分,避免扎堆导致无效志愿。例如:冲刺院校(分差-15分)、稳妥院校(分差0分)、保底院校(分差+10分)。专业间梯度:同一院校内专业按录取分降序排列,热门与冷门专业间隔3-5分,防止因专业分过高被退档。三、实操步骤与注意事项

1. 数据准备与定位

收集数据:整理目标院校近3年录取分数线、平均分、位次及招生计划变化。定位区间:根据考生分数上下浮动20分划定可选院校范围,结合位次表排除虚高或低估院校。2. 动态调整策略

高分考生:可增加冲刺院校数量(如冲3所、稳3所、保2所),但需确保保底院校足够稳妥。压线考生:以保底为主,选择常年压线录取或参与征集的院校,并服从专业调剂。3. 避坑指南

避免“剪刀差”:院校选择看最低分,专业选择看平均分,防止因专业分过高导致调剂。警惕“伪平行志愿”:部分省份特殊批次仍为梯度志愿,需优先填报最理想院校,避免第二志愿无效。四、案例模拟

考生情况:理科生,分数620分,位次全省3000名。

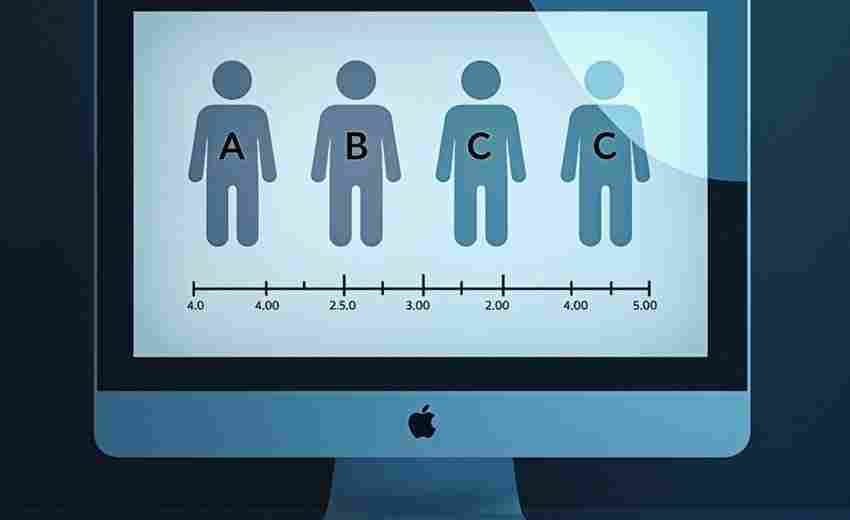

冲刺院校:选择近3年位次2500-2800名的院校(如A大学,预估分625分)。稳妥院校:选择位次2800-3200名的院校(如B大学,预估分615-620分)。保底院校:选择位次3500名后的院校(如C大学,预估分605分)。通过上述方法,考生可在分数与位次间找到平衡点,既规避风险又争取理想结果。需注意,梯度设计并非固定公式,需根据个人风险承受能力、专业偏好及地域倾向灵活调整。

推荐文章

学费和奖学金的申请流程

2024-12-07新兴科技专业的职业前景

2025-02-21填报多个专业时如何利用位次法精准定位院校

2025-05-22高考校考命题与央美教师学术研究方向关联性

2025-03-14高考专业调剂后如何争取院系额外奖学金机会

2025-05-03省内外高校在一志愿与二志愿录取时是否存在政策差异

2025-05-07如何准备春季高考的面试

2024-10-27原子物理学基础课程需要哪些高中物理知识储备

2025-06-06江西热门专业排名有哪些

2025-02-15如何避免热门专业陷阱理性评估四大维度

2025-04-01