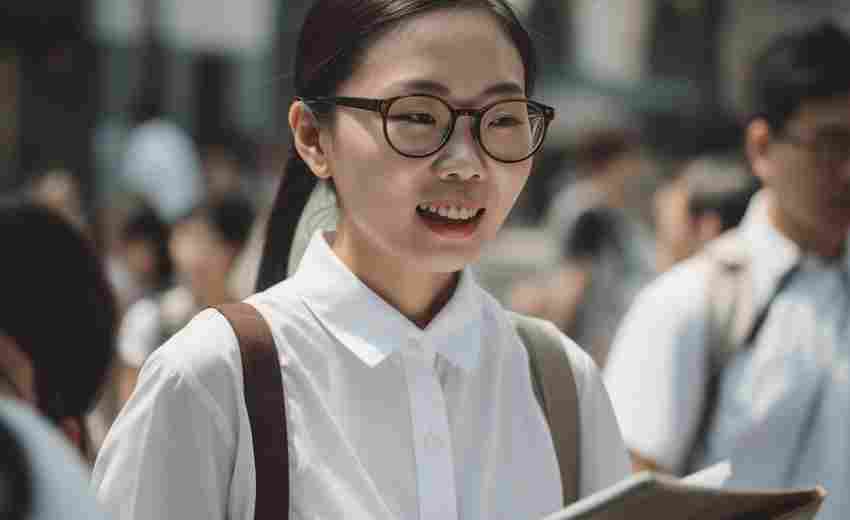

在高考备考过程中,饮食与运动不仅是维持身体健康的基石,更是调节心理压力的有效工具。以下从心理学角度出发,结合科学研究和实践经验,总结高考生日常可操作的饮食与运动减压小妙招:

一、饮食减压:通过营养调控情绪

1. 关键营养素与心理作用

维生素C与B族:维生素C可减少压力激素皮质醇的分泌,菠菜、草莓、柑橘类水果是优质来源;B族维生素(如B6、B12)能稳定神经系统,可通过全谷物、坚果、鱼类补充。色氨酸与血清素:香蕉、牛奶中的色氨酸能转化为血清素(“快乐激素”),缓解焦虑并改善睡眠质量。Omega-3脂肪酸:深海鱼类(如三文鱼)中的Omega-3可增强大脑功能,降低抑郁风险。2. 饮食行为与心理调节

少食多餐:避免暴饮暴食导致血糖波动,选择少量坚果、酸奶作为加餐,既能提供持续能量,又避免肠胃负担。避免“情绪性进食”:压力大时容易暴食高糖高脂食物,建议以水果或低糖零食替代,并通过记录饮食日记增强自我觉察。仪式感饮食:早餐安排富含色彩的食物(如圣女果、绿叶菜),通过视觉刺激提升愉悦感。二、运动减压:通过身体活动释放压力

1. 运动的心理学机制

内啡肽释放:中低强度运动(如慢跑、瑜伽)能促进内啡肽分泌,产生自然愉悦感,有效缓解焦虑。注意力转移:挥拍类运动(如羽毛球)需高度专注,可暂时脱离学习压力,同时促进手眼协调。呼吸调节:运动中的深呼吸可激活副交感神经,降低心率,如瑜伽中的腹式呼吸法。2. 科学运动方案

时间与强度:每天10-30分钟,心率控制在130-160次/分钟(如快走、跳绳),避免睡前1小时剧烈运动。碎片化运动:课间做5分钟拉伸(如扩胸、踢腿),或利用楼梯进行间歇性爬楼训练,缓解久坐疲劳。团队互动:与同学组队打羽毛球或乒乓球,通过社交互动增强归属感,分散考试压力。三、饮食与运动的协同效应

1. 能量平衡与脑力提升

碳水化合物的作用:运动前摄入燕麦、全麦面包等低GI食物,提供稳定血糖,避免运动后低血糖影响复习。运动后的营养补充:运动后30分钟内补充蛋白质(如牛奶、鸡蛋)和水果,加速体力恢复,同时促进脑细胞修复。2. 心理暗示与习惯养成

建立“减压仪式”:如每天傍晚散步时听轻音乐,将运动与放松绑定,形成条件反射。家庭支持:家长可通过共同准备健康餐食(如蔬菜沙拉、杂粮粥)和参与家庭运动(如晚间跳绳),营造轻松氛围。四、注意事项

避免极端调整:考前突然改变饮食结构或运动习惯可能引发不适,应以渐进式调整为主。个体化选择:根据体质选择运动类型(如肠胃敏感者避免空腹运动)和食物偏好(如乳糖不耐受者用豆浆替代牛奶)。睡眠联动:运动后温水泡脚、睡前喝热牛奶,结合深呼吸练习,可延长深度睡眠时间,巩固减压效果。总结:饮食与运动的科学搭配不仅能改善生理状态,更能通过心理调节机制(如血清素分泌、注意力转移)帮生建立积极心态。建议考生结合自身情况制定个性化计划,将减压融入日常生活,以最佳状态迎接高考挑战。

推荐文章

浙江高考复读生的报名流程是什么

2025-01-11高考生如何准备网络安全专业所需的数学与物理基础

2025-03-28艺术类考生怎样避免备考疲劳并保持高效学习

2025-07-25高考考生号被盗用应联系哪些部门报案

2025-03-17高考选科组合如何影响未来职业发展方向

2025-05-27艺术类考生如何规划数字媒体艺术职业路径

2025-05-10高考分数线的划定依据是什么

2024-10-22新高考改革后专业组对录取分数线的影响

2025-05-14常州大学物流管理专业的市场需求如何

2025-02-24商科专业有哪些热门方向

2025-02-21