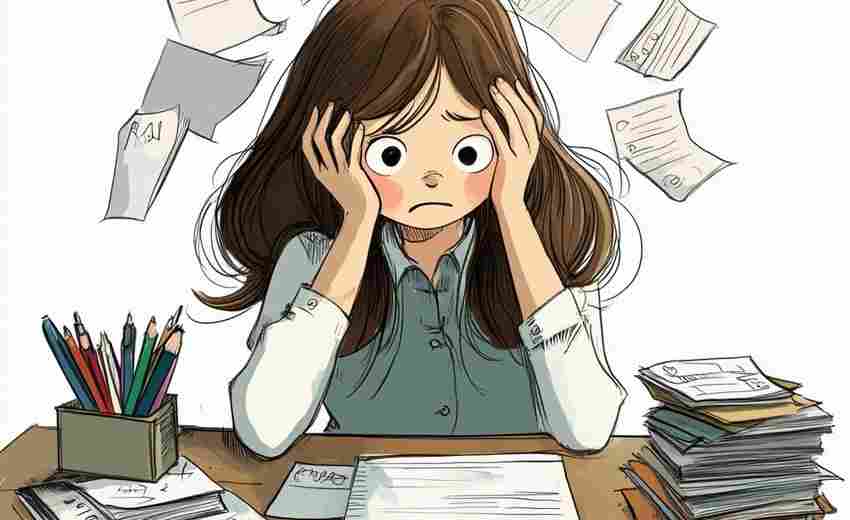

1. 如何判断专业是否与自身兴趣匹配?

核心要点:兴趣是持续学习的动力,但需结合能力评估。通过霍兰德职业倾向测试、大学开放日活动或“兴趣岛”等工具进行自我探索,明确性格类型(外向/内向)、职业倾向(与人/物打交道)等。避免仅凭课程名称或片面印象选择专业,需深入了解课程设置和实际学习内容。2. 专业的核心课程与培养目标是什么?

核心要点:每个专业都有其核心知识体系和技能要求。例如:计算机科学:编程、算法、数据结构;金融学:财务管理、投资分析;临床医学:生物学、解剖学、临床实践。建议通过高校官网、招生简章或咨询在校生获取具体信息。3. 该专业的就业方向与行业前景如何?

核心要点:关注行业发展趋势和国家政策支持领域(如人工智能、生物医药等)。例如:药学:受益于老龄化社会,国家战略性新兴产业支持;传统工科(如材料、环境):需谨慎评估行业转型需求。参考高校就业质量报告、招聘会信息及教育部学科评估。4. 如何获取专业相关行业的真实信息?

实用途径:高校资源:参加校园开放日、专家讲座,或联系招生办;就业数据:查看教育部发布的毕业生就业质量年度报告;实地调研:关注企业招聘岗位要求或实习机会。5. 热门专业是否一定适合自己?

风险提示:热门专业竞争激烈,需结合分数、兴趣和行业饱和度综合判断。例如:金融、计算机:高薪但内卷严重;新兴交叉学科(如人工智能):需评估院校师资和课程成熟度。警惕“伪热门”专业,避免盲目跟风。6. 转专业的可能性与限制条件是什么?

现实考量:多数高校转专业需满足成绩排名(如前10%-20%),且热门专业转入难度大。建议优先选择目标专业,而非依赖转专业“曲线救国”。7. 如何平衡“院校优先”与“专业优先”?

策略建议:高分考生:优先名校优势专业(如985高校的计算机、金融);中分段考生:城市、专业、学校并重,优先行业认可度高的院校;低分段考生:以就业为导向,选择技能型专业(如护理、电气)。8. 专业对身体条件或单科成绩有何特殊要求?

常见限制:医学类:色盲、色弱受限;外语类:部分要求英语单科成绩;艺术类:身高或视力要求。需仔细阅读高校招生章程,避开不符合条件的专业。9. 如何评估专业的深造机会与科研潜力?

关键指标:学科评估等级(教育部公布);保研率:名校实验班或基地班保研机会更高;科研平台:国家重点实验室、博士点数量。10. 如何避免专业选择的常见误区?

避坑指南:误区1:只看名称,忽视课程内容(如“信息与计算科学”实为数学类);误区2:忽略职业匹配度(如内向者慎选市场营销);误区3:忽视家庭经济条件(如中外合作专业高学费)。总结建议

考生需综合兴趣、能力、行业趋势和家庭资源,结合权威数据(如学科评估、就业报告)做出决策。建议提前模拟填报,咨询学长或专业顾问,避免临时决策导致遗憾。

推荐文章

高考数学考点有哪些

2025-01-27艺考生如何根据自身性格特点选择合适专业

2025-04-26生物技术专业的热门领域有哪些

2024-12-23公安机关如何保障高考考点的消防安全

2025-08-20设计学专业需要掌握哪些技能

2024-11-16什么是双一流专业,如何选择

2025-01-28计算机组成原理在高考后专业学习中占据什么地位

2025-05-02飞行动力学与控制在高考物理力学部分的关联性分析

2025-07-07高考中如何提高选择题的正确率

2025-02-01语言政策变迁与高考语文教材选编的关联性探讨

2025-04-06