高校学科交叉趋势正深刻影响高考生的专业决策,这种影响体现在专业选择范围、培养模式、就业前景等多个维度。以下是具体分析:

一、专业选择范围扩大:跨学科融合催生新方向

1. 新兴交叉专业涌现

近年来,教育部增设了智能海洋装备、材料智能技术、未来机器人、生物材料、医工学等前沿交叉专业,这些专业名称往往带有“智能”“大数据”“融合”等关键词,强调多学科整合。例如:

未来机器人(机械工程+人工智能+电子信息):东南大学设置该专业,整合机械、控制、计算机等学科资源,培养智能制造领域人才。医工学(医学+工程学):西安交通大学开设此专业,培养能研发高端医疗设备的复合型人才,课程涵盖医学基础与工程实践。2. 传统专业升级改造

传统学科通过融合新技术实现转型。例如:

新文科:融入大数据分析、人工智能技术,如数字人文、传媒与健康科学结合的健康传播学。新农科:智慧农业、生物育种技术等专业结合生物科技与信息技术,推动农业现代化。二、培养模式变革:复合型能力成为核心要求

1. 课程设置强调跨学科整合

交叉学科通常要求学习多个领域的核心课程。例如:

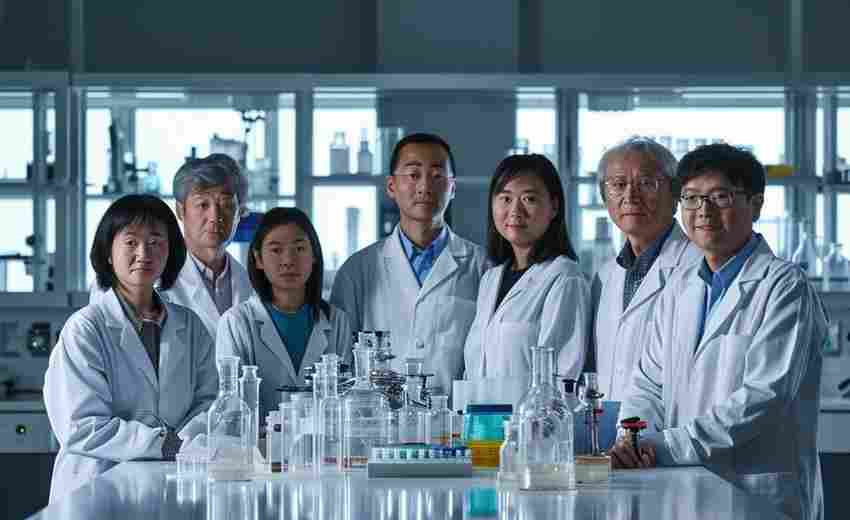

智能科学与技术:需掌握计算机编程、数学建模、认知科学等知识。金融审计(经济学+法学+大数据):南京审计大学将金融、审计、统计学与数据分析结合,培养复合型监管人才。2. 实践与创新能力培养增强

高校通过校企合作、项目制学习强化应用能力。例如,华南理工大学智能海洋装备专业与海洋科技企业联合开展研发实践,清华大学未来机器人专业设置贯穿本科的创新实践课程。

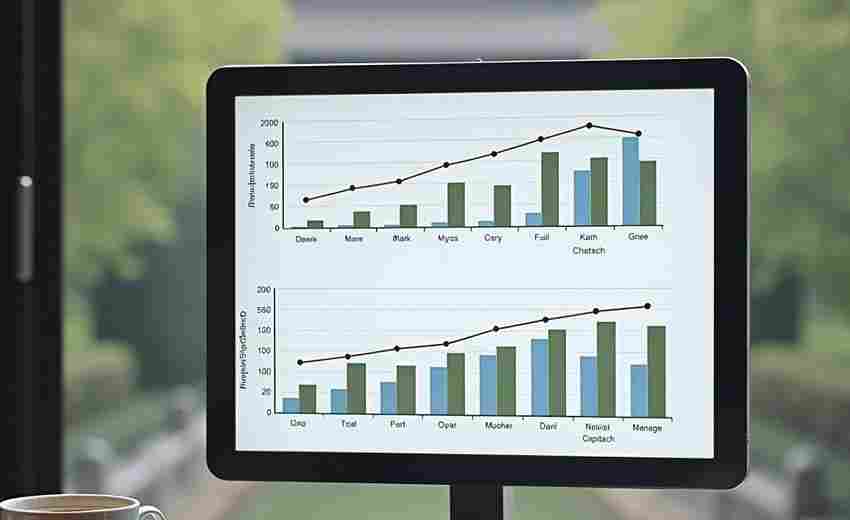

三、就业前景与挑战:机遇与风险并存

1. 就业优势:复合型人才需求激增

交叉学科毕业生因具备多领域技能,在芯片、人工智能、生物医药等高技术产业中更具竞争力。例如集成电路科学与工程、数据科学等专业,市场需求旺盛但人才供给不足。传统行业升级(如智慧农业、智能制造)也依赖跨学科背景人才,推动职业选择多样化。2. 潜在挑战需注意

学习难度高:交叉学科需同时掌握多学科知识,课程强度大。例如集成电路专业需兼顾物理、化学、计算机,对学生学术能力要求较高。信息不对称风险:新设专业缺乏历史数据参考,考生需通过学校官网、招生宣讲等渠道了解师资配置和培养方案。深造需求提升:部分交叉领域(如生物信息学、量子计算)本科知识有限,需通过读研深化专业能力。四、高考生决策策略:如何应对交叉学科趋势

1. 评估自身兴趣与能力

交叉学科适合对多领域感兴趣且学习能力强的学生。例如,偏好“技术+人文”组合的考生可考虑数字媒体技术(计算机+设计)。需理性分析学科关联性,避免因专业名称“新颖”而盲目选择。2. 关注高校学科实力与资源

优先选择在交叉领域有学科积累的高校。例如,清华大学“为先书院”整合机械、材料、生物医学工程等优势学科培养创新人才,中国民航大学航空安防管理专业依托行业特色设置课程。3. 规划长期职业路径

交叉学科就业方向多元,需提前了解细分领域。例如,数字媒体技术毕业生可选择程序员、影视后期或设计等方向。考虑深造可能性,选择提供本硕博贯通培养或校企联合项目的院校。五、政策与资源支持:国家战略驱动学科调整

教育部通过“四新”学科(新工科、新医科、新农科、新文科)建设,推动高校优化专业布局。例如:

新工科:聚焦人工智能、智能制造,2023年新增“智能建造”“智能制造工程”等专业。新医科:发展精准医学、智能医学,应对老龄化与健康中国战略需求。学科交叉趋势为高考生提供了更广阔的选择空间,但也要求更理性的决策。考生需结合个人兴趣、学科难度、院校实力及职业规划,动态评估新兴专业的适配性,避免盲目追逐热点,同时关注国家战略与行业动向,为未来竞争积累优势。

推荐文章

高校录取后学籍学历信息如何核验与更正

2025-05-12海南高考转化分如何计算对总成绩有何影响

2025-09-10服从调剂到冷门专业是否会导致毕业即失业

2025-08-03传媒行业的技术革新对职业的影响

2024-11-21怎样建立高考英语阅读理解的文献分析框架

2025-07-07机械工程专业的主要工作领域

2025-02-112025年三位一体招生报名时间安排及材料提交指南

2025-04-04如何评估专业与个人兴趣的匹配度

2025-01-22药企运营岗位更看重高考成绩还是综合能力

2025-03-20高考分数线如何影响不同层次院校的专业选择策略

2025-03-26