人际沟通能力作为综合素质评价的重要维度,在高校自主招生中具有独特价值,但其权重的设定与呈现方式因高校类型、选拔导向及评价体系设计而存在差异。以下从理论基础、评价实践、权重影响因素及优化路径等角度展开分析:

一、理论基础与政策导向

1. 综合素质评价的多元维度定位

根据《普通高中学生综合素质评价指导意见》,综合素质评价涵盖思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五大领域。人际沟通能力虽未单独列为指标,但隐含于“社会责任感”“团队协作能力”“创新实践能力”等维度中。例如,上海高考改革中构建的综评系统将“交流合作能力”作为关键标签,纳入学生数字画像,成为高校录取的参考依据。

2. 高校自主招生的人才选拔逻辑

高校在自主招生中通过笔试、面试、小组讨论等形式考察学生的沟通能力,旨在选拔具有领导力、团队协作精神及社会适应性的复合型人才。例如,清华大学强基计划面试中,学生的语言表达与逻辑思辨能力直接影响面试成绩。

二、评价实践中的权重表现

1. 直接权重:校测环节的显性占比

2. 间接权重:综合素质档案的隐性参考

三、权重差异的影响因素

1. 高校类型与专业需求

2. 区域政策与评价体系差异

四、现存问题与优化路径

1. 评价标准化不足

当前沟通能力的评价多依赖主观评分,缺乏量化工具。部分高校尝试引入心理学量表(如《大学生沟通能力自评量表》)辅助评估,但尚未形成统一标准。

2. 城乡资源差异的影响

农村考生因缺乏演讲培训、社团活动等资源,在沟通能力评价中处于劣势。建议高校增设线上模拟面试或降低城乡评分阈值差异。

3. 动态权重调整机制的缺失

高校需结合专业需求动态调整权重。例如,人工智能专业可降低沟通权重,而国际关系专业需提高权重。引入“一档多投”录取模式,允许考生根据自身沟通优势匹配高校权重设定,可提升选拔精准性。

五、典型案例分析

1. 昆山杜克大学“5:4:1”模式

该校综合评价中,高考成绩占50%、校测(含沟通能力)占40%、学业水平测试占10%。面试环节通过英文辩论与团队项目设计考察跨文化沟通能力,权重占校测的60%。

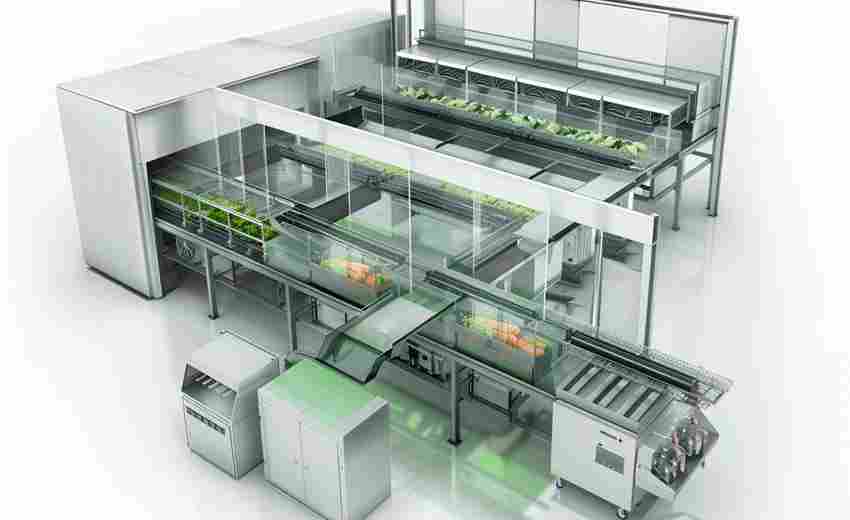

2. 上海交通大学“工科试验班”选拔

在综合评价校测中设置“工程案例分析”环节,要求学生以小组形式陈述解决方案,沟通能力占面试总分的25%。

人际沟通能力的权重设定需兼顾科学性与公平性,未来应推动评价工具创新(如AI语音分析技术),并建立高校-中学联动培养机制,通过课程设计(如辩论课、模拟联合国)系统提升学生沟通素养。

推荐文章

如何提升口语表达能力

2025-02-01春季高考面试礼仪规范与常见失误解析

2025-04-18传播学与社会学的交集

2025-02-21春考录取规则对分数线的影响及应对策略

2025-05-07未取得高中毕业证能否以社会考生身份报考高考

2025-06-14湖北2019年各专业录取分数线一览

2024-10-29高考真题卷-全国高考真题卷

2023-11-09高考生选择生物医学工程需要具备哪些学科基础

2025-03-25211大学的多媒体学习资源有哪些

2025-02-20高考作文中无中生有的论据问题如何解决

2025-05-14