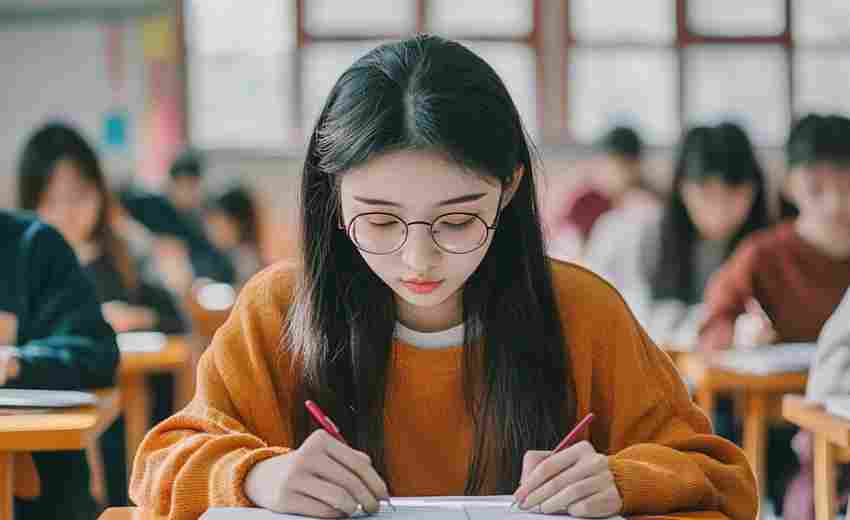

高考作文命题趋势与学校创新教育模式的关联性可从教育目标、能力培养和课程改革三个层面展开分析,二者在核心素养导向下形成了双向互动关系。以下是具体探析:

一、命题趋势反映创新教育核心理念

近年来高考作文命题呈现以下特征,与创新教育模式高度契合:

1. 主题多元化与社会实践结合

高考作文题材从传统文化传承、科技到生态保护,均要求学生将学科知识与现实问题结合。例如2023年新课标Ⅰ卷“故事的力量”要求考生分析传统文化与现代传播的关系,2025年预测命题中的“科技与人文关怀”更是直接关联人工智能等前沿领域。这要求学校打破单一学科壁垒,通过跨学科项目式学习(如结合历史、科技、的案例分析)培养学生综合实践能力。

2. 思辨能力与批判性思维考查深化

材料作文、任务驱动型作文成为主流(如2023年全国甲卷“时间与技术”的辩证分析),强调逻辑推理、独立判断能力。这倒逼课堂教学从“知识灌输”转向“问题导向”,例如通过辩论、角色扮演等形式训练学生的辩证思维。

3. 价值观引领与创新人格塑造

作文题目如“青年责任”“人类命运共同体”等,要求学生展现家国情怀与创新担当。创新教育模式需融入思政元素,例如通过红色文化研学、社会调研等活动,将价值观培养与创新能力同步推进。

二、创新教育模式对高考作文能力的支撑

学校的教学改革通过以下路径回应高考作文要求:

1. 从“被动输入”到“主动输出”的课堂转型

2. 核心素养导向的课程设计

3. 评价体系与教学反馈联动

三、双向互动下的教育生态重构

1. 命题趋势倒逼教学改革

高考作文对“真表达”的强调(如2023年上海卷“好奇心”),促使学校减少模板化教学,转而鼓励学生结合个人经历写作,例如通过日记、微写作记录生活感悟。

2. 创新教育反哺考试评价

学校开展的创客活动、文化传承项目(如非遗研习)为学生提供独特写作视角。例如敦煌数字化案例可用于“传统与科技”主题论述,而“Z世代代际对话”类作文需借助社会实践中的观察。

3. 技术赋能与资源整合

数字化工具(如在线协作平台)支持作文素材共享与互动评改,契合高考作文“发展等级”中“个性表达”要求。

四、未来发展方向

1. 深化“教考衔接”机制:将高考作文热点(如2025年预测的“生态智慧”“劳动教育”)融入校本课程设计。

2. 强化师资培训:教师需掌握思辨教学法、跨学科课程设计能力,以应对命题的开放性。

3. 构建动态反馈系统:通过大数据分析历年作文得分点,优化教学策略。

高考作文命题趋势与创新教育模式的关联性,本质上是教育评价改革与教学实践协同演进的结果。二者共同指向“立德树人”根本任务,通过核心素养培养(如思维品质、文化自信、实践能力)实现“以考促改、以改优考”的良性循环。未来教育需进一步打破学科界限,将写作能力与创新人格培养深度融合,为学生应对复杂社会问题提供底层支撑。

推荐文章

招生计划对高考志愿填报的影响有哪些

2025-07-27如何平衡兴趣与职业发展的专业选择

2024-12-12高考热门交叉学科专业:金融工程的学习内容和就业方向解析

2025-03-29什么是综合评价录取,如何影响志愿选择

2025-01-15如何评估艺术与科技交叉专业的前景

2024-11-02无罪推定原则在高考法律试题中的典型应用

2025-06-24高考竞赛获奖对报考天津工业大学数学拔尖基地有何加分政策

2025-05-17如何避免兴趣与就业脱节的高考志愿填报误区

2025-04-19新高考与普通高考的录取方式有何不同

2025-02-02从就业报告看高考热门专业:哪些专业值得推荐

2025-04-20