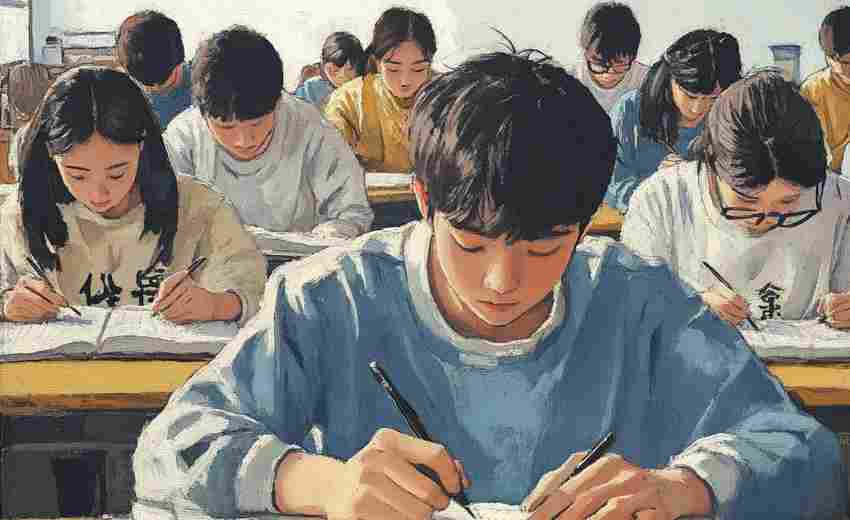

高考前一个月是冲刺的关键阶段,既要保持高效复习,又要避免过度疲劳。以下是结合科学方法和实际经验的综合建议,涵盖时间管理、健康管理、心理调适等多方面:

一、优化时间管理与复习策略

1. 制定弹性计划,聚焦核心内容

将复习任务拆解为小目标,优先突破高频考点和易错题,减少盲目刷题。例如,每天安排1-2小时专项突破薄弱知识点,利用错题本反复巩固。采用“计时模拟训练”,按高考时间安排做题,提升答题节奏感,同时避免长时间单一学科学习导致疲劳。2. 回归基础,抓牢中低档题

高考约70%的题目为基础题,复习时以课本和真题为主,确保基础分不丢。例如,数学可重点练习选填和前三道大题,英语主攻阅读和听力。减少钻研难题,避免因挫败感加剧疲劳。遇到难题时标记后跳过,集中解决后再回顾。3. 交替学习形式,保持大脑活跃

交替进行听课、阅读、练习等不同学习方式,避免单一模式导致注意力下降。例如,上午做真题,下午整理思维导图,晚上背诵重点。二、科学管理健康与精力

1. 规律作息,保证睡眠质量

调整生物钟,逐步过渡到高考作息(如23点前入睡,6-7点起床),避免考前突击熬夜。午休30分钟可提升下午效率。若失眠,可通过热水泡脚、冥想或听轻音乐助眠,避免依赖药物。2. 合理饮食与运动

多摄入富含蛋白质和维生素的食物(如鱼、蛋、蔬菜),避免高糖高脂饮食引发困倦。适量补充葡萄糖(如热巧克力)可为大脑快速供能。每天安排30分钟有氧运动(如慢跑、跳绳),缓解压力并提升专注力。3. 利用碎片时间与间歇休息

课间进行拉伸、远眺或闭目养神,避免连续学习超过1小时。例如,每50分钟学习后休息5-10分钟。三、心理调适与压力管理

1. 接纳焦虑,积极暗示

高考前适度焦虑是正常的,可通过深呼吸或自我对话(如“我已尽力,结果顺其自然”)缓解紧张。避免与他人比较,专注于自身进步。例如,每天记录一个小成就(如“今天弄懂了三角函数公式”)增强信心。2. 转移注意力,释放情绪

通过运动、绘画、与朋友聊天等方式宣泄压力。若情绪崩溃,可短暂离开学习环境,到户外散步或听音乐。避免过度关注或考试结果,采用“焦点转移法”将精力集中在当下任务。3. 模拟高考场景,降低陌生感

提前熟悉考场流程,通过模拟考试适应环境。例如,穿戴正式服装进行模考,增强仪式感。四、家长与环境的支持

1. 家长角色:陪伴而非施压

家长应避免过度询问学习进度,多倾听考生感受,提供情感支持。例如,用“今天想吃什么?”替代“复习得怎么样?”。营造轻松的家庭氛围,如共同看一场电影或准备健康零食,帮生短暂放松。2. 优化学习环境

保持学习区域整洁,减少干扰(如手机静音),可在书桌旁放置绿植或香薰提升专注力。五、考前一周的冲刺调整

减少学习强度,保持手感:每天做少量真题保持思维活跃,重点复习公式、古诗文等记忆性内容。调整心态,避免“临时抱佛脚”:提前准备好考试物品(准考证、文具等),减少临场慌乱。通过以上策略,考生可在保持高效复习的同时避免身心透支。记住,高考不仅是知识的比拼,更是心态和体能的较量。坚持到最后一天的人,往往成为黑马。

推荐文章

热门专业的课程设置与职业发展路径解析

2025-03-15护理实习科室轮转制度对高考院校选择的启示

2025-03-29高考成绩发布时间与志愿填报截止日冲突如何处理

2025-05-23报考高考、高考报考专业大全

2023-08-26体检结果一般多久可以出来

2025-01-13社会工作专业的社会影响是什么

2025-03-04选择职业规划对填报志愿有何影响

2024-11-09经济学与应用经济学的差别

2025-02-07职业规划视角下如何理解兴趣与专业选择的关系

2025-04-10盖斯定律在高考反应热计算中的典型应用案例

2025-03-12