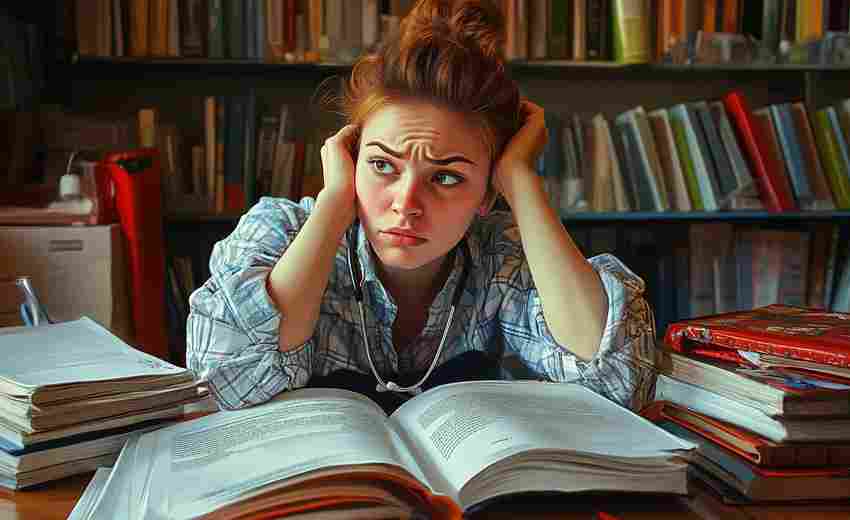

在高考这一高压情境下,心理学原理与心理咨询方法的互补性体现在:心理学理论为理解压力根源、构建干预框架提供依据,而心理咨询方法则通过具体技术将理论转化为实践,帮生调整认知、情绪和行为。以下从互补逻辑、应用场景及案例三方面展开分析:

一、心理学原理:解析压力根源与应对机制

1. 心理防御机制理论(弗洛伊德)

高考压力可能触发逃避、压抑等消极防御机制(如考生因害怕失败而自我否定)。心理学理论帮助识别这些无意识反应,而心理咨询则通过引导考生采用升华(如将压力转化为学习动力)、补偿(如通过运动释放压力)等积极防御策略,调整应对模式。

2. 认知行为理论(CBT)

考生常见的非理性信念(如“高考决定一生成败”)易导致焦虑。心理学理论强调认知对情绪的影响,心理咨询则通过“苏格拉底式提问”帮生重构认知。例如,案例中孙某通过辩驳“复读失败即家族耻辱”的极端想法,逐步恢复自信。

3. 压力-应对模型

压力源(如学业竞争)与个体资源(如社会支持)的失衡是焦虑根源。心理学理论分析考生压力阈值,心理咨询则通过时间管理、社会支持系统搭建(如家庭沟通技巧)增强应对资源。

二、心理咨询方法:从理论到实践的技术转化

1. 认知行为疗法(CBT)

2. 正念与放松训练

3. 家庭系统干预

4. 艺术与表达性治疗

三、互补性案例:理论与方法的协同作用

案例1:考试焦虑的综合干预

① 认知重构:引导考生将“高考=唯一出路”调整为“人生多路径选择”;

② 暴露疗法:模拟考试场景逐步脱敏;

③ 生理调节:通过跑步降低皮质醇水平。

案例2:家庭压力下的自我认同危机

① 家庭会谈:调整父母沟通模式,减少指责;

② 优势聚焦:引导考生发现自身学习之外的兴趣(如绘画),重建自信;

③ 社会支持:建立同伴互助小组,减少孤立感。

四、互补逻辑的核心

1. 诊断与解释:心理学理论提供压力源分析框架(如防御机制、认知偏差),心理咨询方法则通过具体技术验证和修正理论假设。

2. 干预与评估:理论指导干预方向(如“认知重构”基于CBT),方法提供操作工具(如三栏表、冥想),两者结合形成动态反馈循环。

3. 个性化适配:理论帮助咨询师理解个体差异(如性别对压力反应的影响),方法则灵活调整技术组合(如对内向考生优先采用艺术治疗)。

通过这种互补,心理学原理与咨询方法共同构建了一个从“理解问题”到“解决问题”的完整链条,帮生在高压中实现心理韧性的提升。

推荐文章

汉语言文学专业学习强度是否与高考成绩要求相匹配

2025-08-18高考口语中如何处理反对意见

2024-11-05了解各专业课程设置的必要性

2024-12-11高考学籍信息变更的完整流程是什么

2025-08-07高考模拟考试数据的收集与整理技巧

2025-07-26高考生如何根据就业前景选择外语语种专家建议汇总

2025-08-11网络时代专业选择的新趋势

2024-12-05农村专项政策是否降低特定高校录取分数线

2025-08-16考后焦虑如何化解专家支招三步走

2025-03-11高考成绩的省内差异分析

2024-12-04