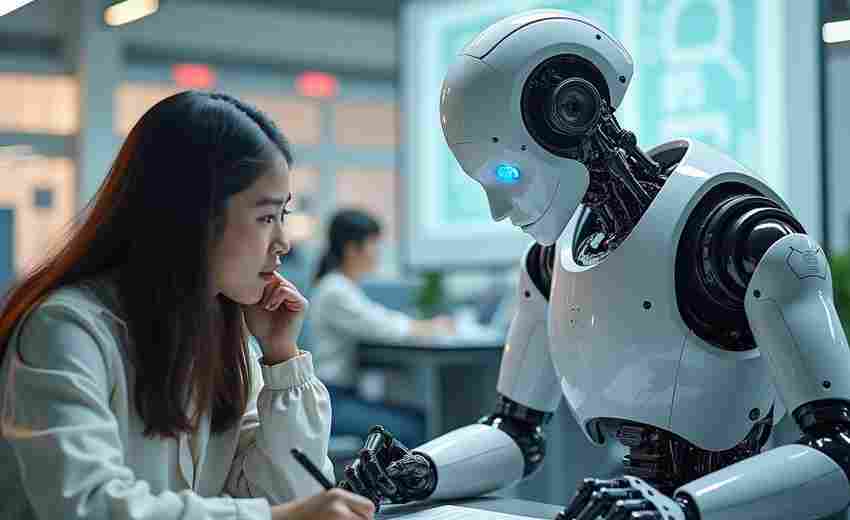

高考压力管理与项目风险管理方法存在一定的共通性,通过借鉴项目风险管理的系统性思维,考生可以将压力分解为可管理的模块,并制定科学的应对策略。以下是具体的借鉴路径及实践方法:

一、风险识别:明确压力来源与症状

1. 建立压力清单

类比项目风险识别中的“初始风险清单”,考生需系统梳理自身压力来源,如:知识漏洞、时间不足、家庭期待、同辈竞争等(如网页11提到的准备不足、错误信念等)。可结合以下方法:

2. 分类与优先级排序

将压力分为可控风险(如复习计划不足)与不可控风险(如政策变化),优先解决对成绩影响大、发生概率高的压力源(类似项目风险矩阵中的高优先级风险)。

二、风险评估:量化压力影响并制定应对策略

1. 压力影响分析

采用项目风险管理中的“概率-影响矩阵”工具,评估不同压力源的影响程度。例如:

2. 情绪与效率的平衡

参考项目风险量化中的“预期值”概念,权衡“投入时间缓解焦虑”与“复习效率”的关系。例如:每天花20分钟冥想可能提升30%的专注力,而非牺牲睡眠盲目刷题(网页29提到的睡眠减压法)。

三、风险应对策略:四类压力管理方案

1. 规避策略

2. 减轻策略

3. 转移策略

4. 接受策略

四、风险监控与动态调整

1. 定期复盘与反馈

每周评估压力管理效果,如通过“压力-效率”曲线分析复习计划是否需要调整(类似项目中的风险审查会议)。

2. 应急预案准备

针对高风险压力事件(如考前失眠、考场紧张),提前演练应对措施:

五、风险沟通:构建支持系统

1. 家校协同

家长需避免传递焦虑(如网页63提到的“父母先减压”),转而提供情感支持(如倾听而非指导)。

2. 心理资源整合

利用学校心理咨询、线上社群(如网页57提到的“与朋友沟通”)建立多元支持网络。

通过借鉴项目风险管理的系统性框架,考生可将高考压力转化为可操作的应对步骤,实现从被动承受压力到主动管理的转变。核心逻辑是:识别压力源→评估优先级→制定策略→动态调整→协同支持。最终目标不仅是缓解焦虑,更是通过科学管理提升备考效率与心理韧性。

推荐文章

如何利用线差预测志愿填报的结果

2025-02-03高考冲刺阶段教学模式解析:题海战术VS知识点巩固如何抉择

2025-04-07高考复读生的学习计划如何制定

2025-02-10适合文科生的高考理工类专业推荐及就业前景

2025-03-312003年高考数学试卷_2003年高考数学真题及答案

2023-08-19高考志愿填报:新媒体信息平台与招生简章可信度辨析

2025-05-05家长过度干预志愿填报会带来哪些问题

2025-07-03如何识别高考录取通知书真伪

2025-03-17如何提高补录志愿的录取概率

2024-11-18从高考真题解析看历史与政治学科交叉学习的提分技巧

2025-06-08