高考后调整乐器学习计划并保持持续动力,需要结合目标管理、时间分配及兴趣维护三方面进行调整。以下为具体建议,综合多维度策略帮助避免动力流失:

一、明确学习目标与阶段规划

1. 设定短期与长期目标

短期目标:例如“每周掌握一首新曲目”或“提升某技巧(如颤音、和弦转换)”,通过可量化的小目标积累成就感。可参考网页55的“设定具体目标”策略,如将目标拆解为每日20分钟基本功练习+30分钟曲目练习。长期目标:如“半年内达到业余考级三级水平”或“筹备一场小型演奏会”,为学习提供方向感。网页62建议将目标与时间表结合,例如每周固定练习时间并记录进度。2. 分阶段调整计划

基础巩固期(1-2个月):以恢复基本功为主,如音阶练习、指法训练,避免因高考后手生导致挫败感。技能提升期(3-4个月):针对薄弱项专项突破,可参考网页68的建议,利用节拍器强化节奏感或通过教学视频修正技巧。应用实践期:尝试合奏、街头表演或录制作品,将练习成果转化为实际体验,增强学习意义感。二、优化时间管理与练习方法

1. 制定弹性时间表

高考后时间自由度增加,但需避免“报复性放松”导致练习中断。建议采用“模块化时间管理”:每日固定时段练习:如早晨专注基本功(30分钟),晚间练习曲目(1小时)。灵活穿插碎片时间:利用零散时间听名家演奏、学习乐理知识或观看教学视频(如网页35推荐的在线资源)。2. 多样化练习内容

交叉练习:将基本功(如音阶)、曲目练习与即兴创作交替进行,避免单一重复导致倦怠。网页67提到“不挑战高难度,享受简单曲目自弹自唱”,可降低心理压力。兴趣驱动:选择流行曲目或影视配乐改编谱,如网页61建议的尤克里里、吉他等易上手乐器,通过兴趣曲目维持热情。3. 科学使用工具与反馈

辅助工具:使用节拍器、调音器提升练习效率,或通过录音设备自我检视演奏效果(网页62推荐)。定期复盘:每周总结进步与不足,参考网页55的“奖励机制”,如完成阶段性目标后奖励自己一场音乐会或新乐器配件。三、构建外部支持与激励体系

1. 寻找社群与导师资源

加入兴趣社群:参与线下乐团、线上学习小组(如网页58提到的“集体学习”),通过同伴互动激发动力。专业指导:若条件允许,定期约课接受老师指导(网页62建议),避免自学误区;预算有限时可选择短期集训(如网页64的案例)。2. 创造展示机会

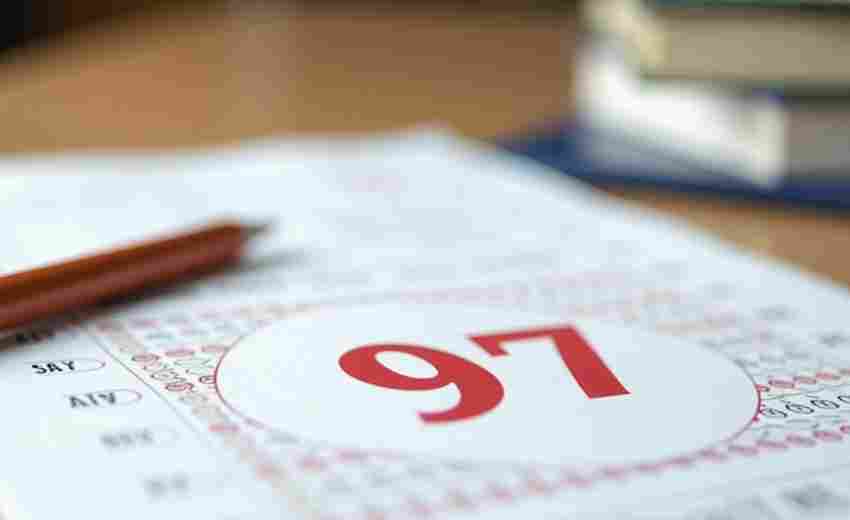

小型演出:在家庭聚会、校园活动中表演,或通过短视频平台分享作品,获得正向反馈(网页65强调“舞台表现力”的重要性)。参与比赛或考级:以考促学,通过外部目标倒逼练习投入(如网页57提到的考级体系)。3. 心理调适与健康管理

避免过度疲劳:每天练习不超过2小时,结合冥想、运动缓解压力(参考网页63的“劳逸结合”原则)。调整心态:如网页67所述,摒弃“必须学好才能展示”的执念,关注学习过程而非结果,降低焦虑。四、应对动力衰退的应急策略

短期倦怠期:暂停1-2天,通过观看音乐纪录片(如《坂本龙一:终曲》)或尝试跨界创作(如用乐器为诗歌配乐)重燃兴趣。长期停滞期:更换学习方向(如从古典转向爵士风格),或尝试新乐器(如网页35推荐的拇指琴、埙等小众乐器),通过新鲜感打破僵局。高考后乐器学习的动力维护需结合目标管理、科学练习与外部激励,通过分阶段规划、兴趣驱动和社群互动形成良性循环。关键是以“可持续性”为核心,避免急功近利,将乐器融入生活而非任务。如网页66强调的“专注力”与网页67的“轻盈心态”,方能实现长期坚持。

推荐文章

建筑学专业的主要学习内容是什么

2024-12-17高考作文字数优化策略全解析

2025-09-02影视与戏剧专业的学习内容有哪些

2025-02-17调剂专业与个人兴趣的平衡

2025-03-01高考成绩在大学转专业过程中起何作用

2025-04-27高考平行志愿与传统志愿的区别是什么

2024-12-01新高考模式下院校专业组应如何科学选择

2025-06-23高考综评面试模拟实战:高频问题演练

2025-06-20高考志愿填报中,心理素质的重要性如何体现

2025-03-02实习期间积累的职业经验如何助力高考志愿决策

2025-04-29