高考志愿填报中平衡国家需求与个人兴趣,需要考生在战略选择中兼顾社会发展趋势与个人发展潜力,通过科学规划和理性分析找到契合点。以下是具体策略和建议:

一、理解国家需求,把握战略方向

1. 关注国家战略领域

当前国家急需的专业主要集中在信息技术、人工智能、大数据、新能源、高端制造、生物医药等领域。例如,2024年新增的“智能视觉工程”“材料智能技术”等专业,正是面向科技前沿和产业升级的需求。考生可参考教育部发布的《普通高等学校本科新增专业分析》,优先选择与国家战略紧密相关的专业。

2. 结合区域经济发展需求

不同地区对人才的需求存在差异。例如,粤港澳大湾区、长三角等经济活跃区域更需高端服务业和先进制造业人才,而中西部地区可能更注重农业、生态保护等方向。选择与区域产业布局匹配的专业,既能服务国家发展,也能提升就业竞争力。

二、评估个人兴趣与能力,避免盲目跟风

1. 科学分析兴趣与优势

兴趣是学习的持久动力,但需结合学科能力评估。例如,数学基础薄弱的学生不宜盲目选择人工智能专业,而物理成绩优异者可优先考虑电子信息类。可通过职业测评工具(如MBTI性格测试)或与行业从业者交流,明确自身适配性。

2. 避免专业名称误导

部分专业名称容易引发误解(如“生物医学工程”属于工学而非医学),需通过课程设置、就业方向等深入了解专业内涵。建议参考高校官网或招生简章,确保兴趣与专业实际内容一致。

三、寻找两者的结合点

1. 选择交叉学科或复合型专业

国家鼓励跨学科人才培养,例如“智能+”“健康+”等交叉领域(如智能医学工程、新能源材料与器件)。这类专业既能满足国家战略需求,也为个人兴趣提供多样化发展空间。

2. 利用政策倾斜机会

例如,强基计划聚焦基础学科,地方专项计划面向农村考生,中外合作项目提供国际化培养路径。考生可结合自身条件选择政策支持的方向,实现个人价值与国家需求的统一。

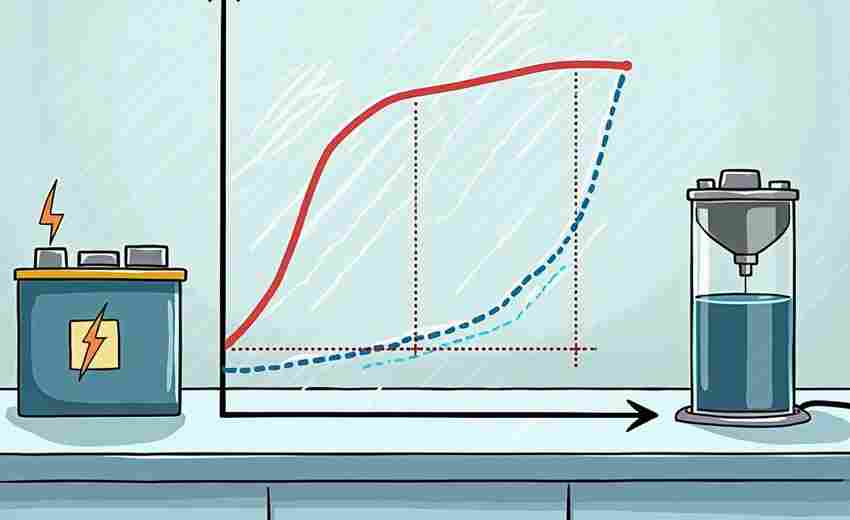

四、实操策略与工具

1. 数据驱动的志愿填报

2. 动态调整与长期规划

五、案例分析

平衡国家需求与个人兴趣的核心在于“以终为始”——从未来职业发展的角度倒推选择。考生需综合运用政策信息、数据工具和自我认知,在服务国家战略的同时实现个人价值最大化。教育部推出的“阳光志愿信息服务系统”和“高考志愿填报云咨询周”活动,可提供免费的数据支持和专家指导。

推荐文章

高考志愿填报必备:专业排名与就业前景交叉分析法

2025-09-08食品科学与工程专业的实践内容

2024-12-04人工智能的基本概念与应用

2024-12-18如何识别高校调剂政策中的隐性限制条件

2025-08-14建筑学专业的学习内容是什么

2025-03-02谐波污染对电子阅卷系统的影响及高考相关知识点归纳

2025-07-08高考统招本科与专升本继续教育有何本质区别

2025-08-15成绩不理想时的心理调适

2025-03-05文化产业管理专业的实际应用

2024-12-23西藏大学对边境乡镇农牧民子女的加分政策是什么

2025-03-26