在高考志愿填报中选择职业导向型专业,需结合个人兴趣、市场需求、专业内涵及未来职业规划。以下是具体建议及步骤,帮生做出科学决策:

一、自我评估:明确兴趣与能力

1. 兴趣探索

通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,了解自身兴趣类型(如研究型、艺术型、社会型等),选择与之匹配的专业。例如,喜欢逻辑分析的学生可考虑数学、计算机类专业;擅长沟通的学生可关注新闻学、市场营销等。

误区:兴趣≠能力,需结合学习能力评估(如数学成绩是否支持选择理工科)。

2. 能力与学科优势

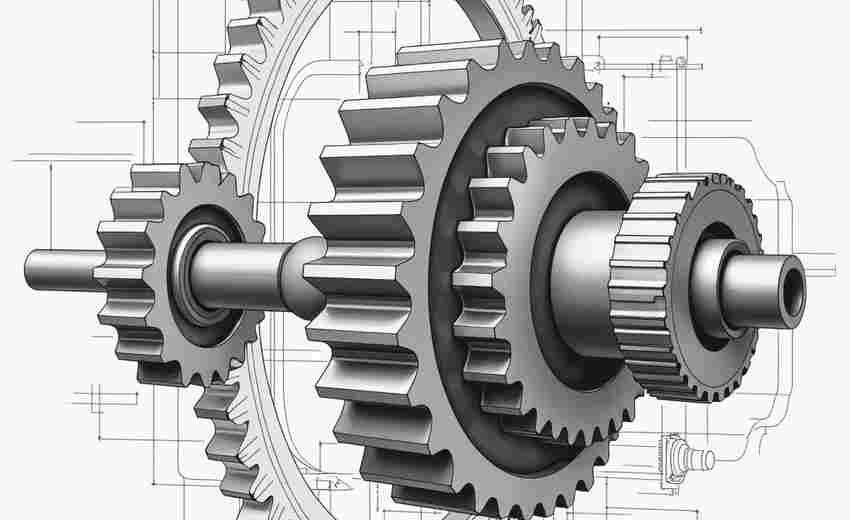

分析高中阶段优势学科。例如,物理成绩突出可考虑电子信息、机械工程;语文能力突出可倾向汉语言文学、法学等。

3. 价值观与职业倾向

明确职业价值观(如追求稳定、高薪或社会贡献)。例如,医学类专业适合有奉献精神的学生;金融类专业适合对经济敏感且追求高薪的学生。

二、市场需求与就业前景分析

1. 行业趋势与热门领域

2. 避免“伪热门”专业

部分专业名称吸引人但实际就业困难,如生物工程、旅游管理等,需结合行业调研和就业率数据。

3. 考公/考研适配性

三、专业内涵与课程设置

1. 避免“望文生义”误区

如“生物医学工程”属于工科而非医学,“信息与计算科学”实为数学分支,需通过培养方案、核心课程了解专业本质。

2. 课程与实践匹配度

例如:

3. 院校专业实力

优先选择专业排名靠前的院校(如“两电一邮”的电子信息专业),而非仅看综合排名。

四、职业规划与资源整合

1. 职业路径模拟

参考学长学姐就业案例,了解专业对口职业(如法学→律师/法官,土木工程→建筑设计师)及晋升路径。

2. 城市与院校选择

3. 家庭与社会资源

结合家庭行业背景(如医学世家可优先医学专业),或利用社会资源(如校企合作项目)提升就业竞争力。

五、实用工具与策略

1. 信息收集渠道

2. 咨询与测评

3. 填报策略

总结与避坑指南

通过以上步骤,考生可更精准地选择职业导向型专业,为未来职业发展奠定坚实基础。建议提前规划,充分利用测评工具和专业资源,避免临时决策导致遗憾。

推荐文章

如何根据高考成绩选择心理学或精神卫生学专业

2025-05-03高考生如何通过学科竞赛提升专业竞争力

2025-03-10外籍考生如何通过来华留学生通道申请高校

2025-05-11高考作文比喻手法的相似性分析有哪些技巧

2025-07-03电气工程适合哪些考生高考分数线和院校层次分析

2025-08-04人工智能的应用场景有哪些

2024-12-25高考复习中短暂休息的科学方法有哪些

2025-03-20铜陵高考的补录政策是怎样的

2025-02-05理工类院校有哪些特色专业报考指南解析

2025-05-18化学反应方程式的书写原则是什么

2025-02-26