在新高考改革背景下,预测院校专业录取分数线需综合考虑考试模式、选科组合、招生政策等多重因素。以下是结合近年政策变化与数据模型提出的预测方法与策略:

一、新高考改革对分数线的影响

1. 选科组合与赋分机制

新高考采用“3+1+2”或“3+3”模式,不同选科组合的考生群体和考试难度差异显著。例如,物理类考生可能因学科难度较高,分数线普遍低于历史类(如辽宁2024年物理类本科线比历史类低32分)。赋分制导致原始分与最终分差异较大,需关注科目排名而非绝对分数。例如,某考生化学卷面85分可能被赋分为70,而政治卷面70分可能赋至90分。2. 批次合并与专业组划分

部分省份取消一本、二本批次,合并为本科批,可能导致分数线整体上升。例如云南2025年本科批合并后,招生计划集中,竞争加剧。志愿填报以“院校+专业组”为单位,不同专业组的分数线差异大。需分析专业组内选科要求及往年录取数据。3. 综合素质评价的引入

高校录取不仅看分数,还需参考综合素质评价(如社会实践、学科竞赛等),可能影响热门专业的录取门槛。二、预测方法与实操步骤

(一)数据驱动的预测模型

1. 历史数据分析

线差法:计算考生分数与预测批次线的差值,叠加往年批次线估算对应分数。例如,某考生模考460分(预测本科线436分),线差24分,对应2024年理科二本线396分,则预估高考分420分。等比例法:将模考分与预测批次线比例应用于往年数据。例如模考500分占特控线522分的0.96倍,对应往年理科一本线511分的0.96倍,预估分490分。2. 机器学习与回归模型

使用支持向量回归(SVR)、线性回归等模型,结合历年分数、位次、招生计划等变量预测趋势。例如四川大学通过SVR模型预测专业录取位次。需标准化数据,处理因赋分制带来的分数分布变化。(二)动态因素调整

1. 招生计划与考生人数

关注目标院校专业的招生计划增减。例如云南2025年考生预计增至41万,本科线可能因竞争加剧而上浮。新高考首年可能因数据缺失导致预测偏差,需结合类似省份经验(如江西2024年首年新高考的投档分模型)。2. 政策与选科策略

物理类与历史类分数线差异可能因选科人数变化而调整。例如辽宁物理类一本上线率比历史组高23%。热门专业(如计算机)录取分可能高于历史组最高分,需结合专业热度与就业前景。(三)工具与资源辅助

1. 智能填报工具

使用“圆梦志愿”等App输入分数及选科,系统自动匹配往年数据并生成冲稳保志愿推荐。部分平台通过三维数学模型预测投档分,如江西2024年高校专业组投档分预测案例。2. 官方数据与模拟考试

参考省级教育考试院发布的模拟投档线及适应性考试排名。分析八省联考等大型模拟考试的分数线趋势,例如2025年河南特控线预测历史类543分、物理类522分。三、注意事项与风险规避

1. 信息不对称问题

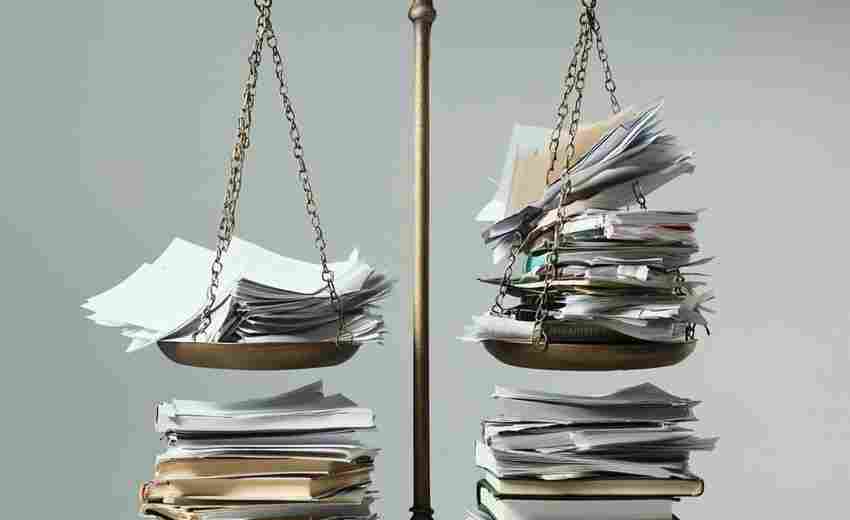

新高考首年可能存在数据盲区,建议参考相似省份(如已实施新高考的广东、湖南)的录取规律。警惕“伪冷门”陷阱,避免因选科策略不当导致竞争力下降。2. 志愿填报策略

冲稳保梯度设置:建议45个志愿中,10%-20%冲高,40%-50%求稳,30%-40%保底。专业组内调剂风险:避免填报包含不感兴趣专业的组别,防止被调剂至冷门专业。3. 动态调整与备选方案

关注高考后官方发布的分数段表,结合位次修正预测值。准备备选方案应对滑档风险,如提前批专项计划或职业院校优质专业。新高考下分数线预测需融合历史数据、动态政策与智能工具,同时关注选科组合、批次合并等结构性变化。考生应提前规划选科,合理利用线差法、等比例法及AI工具,结合职业规划锁定目标专业组,最终在志愿填报中实现精准匹配。

推荐文章

高考特长生如何撰写菏泽市高中招生特长自述材料

2025-05-04高考同(高考同分排序规则)

2023-10-29江西高考特殊类型招生录取标准近年有何调整

2025-03-21如何结合转专业政策评估调剂院校的教学资源适配性

2025-04-30志愿填报时需要注意的法律法规有哪些

2024-11-30商科职业规划如何与高考选科挂钩关键问题解析

2025-04-19中考阶段的时间管理对高考的作用

2025-01-26高考生如何根据兴趣选择:硬件工程还是软件工程更适合

2025-05-10大学生活中常见的挑战

2024-10-22专业之间的交叉与融合趋势

2024-11-08