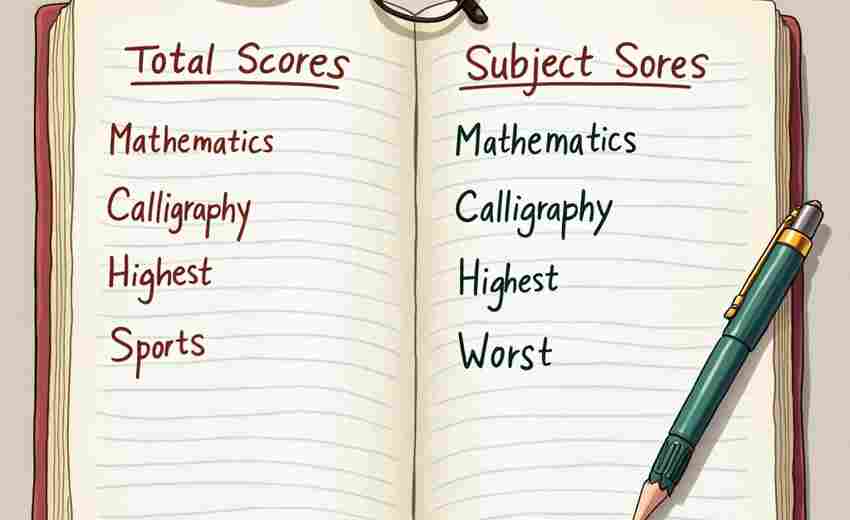

在高考志愿填报中,软科排名与校友会榜单是两种常见的参考工具,但两者的评价体系、数据来源和侧重点存在显著差异,需结合个人需求理性分析:

一、软科排名的特点与可信度

1. 评价体系与数据透明度

软科排名(如ARWU、中国大学排名)由上海软科发布,其指标体系以科研成果、学术论文、国际影响力等量化数据为核心,例如理工类学科的论文发表量、高被引学者数量等。指标权重明确公开,数据来源主要为教育部等权威机构公开信息,计算方法透明可验证。

优势:

国际认可度高,与QS、THE、U.S.News并称四大权威排名,被多国用于人才引进政策。侧重学术硬实力,适合关注科研水平、学科建设的学生,尤其是理工科方向。局限性:

对人文社科、教学体验、学生满意度等“软实力”覆盖不足。部分学科(如艺术、体育)未纳入评价体系,可能低估特色院校的竞争力。2. 应用场景

学术导向:若考生计划深造或从事科研,软科的学科排名(如“中国最好学科排名”)更具参考价值。国际升学:软科排名被英国高校等用于研究生录取参考,留学规划时可重点关注。二、校友会榜单的特点与争议

1. 评价体系与社会声誉

校友会排名由艾瑞深研究院发布,指标涵盖校友成就(20%)、社会声誉(5%)、教学质量(10%)等,强调学校对社会的长期贡献和就业影响力。

优势:

反映毕业生质量和社会认可度,适合关注就业和校友资源的学生。覆盖综合类、财经类、师范类等多类型院校,榜单分类较全面。争议点:

数据来源不透明,指标权重未完全公开,存在“暗箱操作”质疑。部分排名结果波动较大(如清华、北大名次争议),且被指过度依赖校友捐赠等主观因素。2. 应用场景

就业导向:若考生重视职业发展潜力,校友会的社会声誉指标可辅助判断企业认可度。综合评估:需结合其他榜单交叉验证,避免单一排名误导选择。三、志愿填报建议

1. 交叉参考,拒绝“唯排名论”

学术优先:参考软科学科排名、教育部学科评估(A/B/C级)。就业导向:结合校友会榜单、行业招聘偏好及毕业生薪资报告。地域特色:地方院校(如深圳大学、江苏大学)在软科排名中表现亮眼,可关注区域影响力。2. 关注国家认证与专业实力

优先参考“双一流”学科名单、国家级一流本科专业等官方认证。使用志愿填报工具(如掌上高考APP)时,需验证数据是否同步教育部最新信息。3. 个性化匹配策略

“冲稳保”原则:根据一分一段表定位全省排名,合理分配志愿梯度。兴趣与职业平衡:避免盲目追求名校,优先选择与个人兴趣、学科优势匹配的专业。总结

软科排名在学术客观性和国际认可度上更胜一筹,适合科研导向的考生;校友会榜单则侧重社会声誉,但需谨慎对待其主观性。志愿填报应综合多维度信息,结合官方数据(如学科评估)和实际需求,避免被单一榜单局限。

推荐文章

高考成绩在转专业留学申请中的关键作用分析

2025-03-26电气工程及其自动化的职业选择

2024-12-28针灸推拿和中医学为何成为录取分数洼地

2025-04-24航空航天工程的主要课程有哪些

2024-12-01强基计划招生范围扩大对基础学科考生有何机遇

2025-07-30报考大数据专业需重点关注哪些高校的课程设置

2025-08-13参加学术讲座能否辅助高考专业兴趣定位

2025-05-27如何评估一个高校的专业排名

2024-11-07被调剂专业影响未来就业怎么办

2025-04-16提前批次录取对考生有哪些影响

2024-11-27