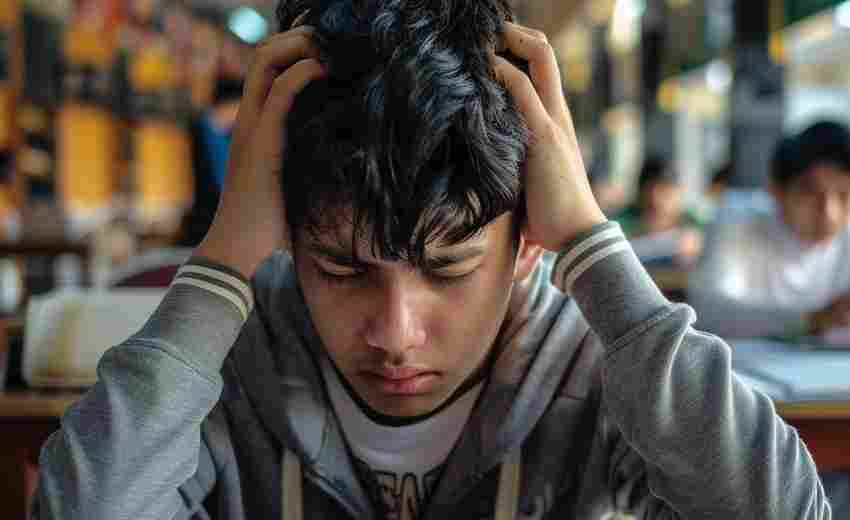

高考生在选择专业时,需在兴趣与就业趋势之间找到平衡,既要考虑个人潜力与热情,也要关注行业需求与发展前景。以下是结合要求的具体建议:

一、自我认知与兴趣探索

1. 职业兴趣测试辅助决策

通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,明确自身兴趣类型与职业倾向。例如,研究型适合人工智能、医学等专业;艺术型可考虑数字媒体或设计类。

2. 实践验证兴趣真实性

参与社团、实习或短期课程,了解专业实际内容。例如,医学影像学与医学影像技术名称相似,但职业方向差异大,需通过实践区分兴趣点。

二、行业趋势与热门方向

1. 聚焦国家战略与新兴领域

人工智能、数据科学与大数据技术、新能源科学与工程等专业因政策扶持和技术革新需求旺盛,人才缺口大。例如,AI核心产业规模预计2025年超4000亿元。

2. 关注技术变革中的稳定需求

临床医学、软件工程等传统热门专业仍具潜力,但需注意细分方向。例如,AI可能替代放射科部分工作,但外科手术类岗位仍依赖人工。

3. 警惕“伪热门”与饱和领域

法学、会计等专业因开设院校多、竞争激烈,需结合名校优势或跨领域技能(如英语+法律)提升竞争力。

三、专业选择策略

1. 平衡兴趣与就业的三种模式

2. 参考“双万计划”与院校实力

国家级一流本科专业(如北京邮电大学的计算机科学与技术)通常具备更强的师资和资源,可优先选择。

四、信息获取与动态调整

1. 多维度调研行业现状

2. 咨询从业者与学长经验

通过高校论坛、社群了解课程难度和就业真实情况。例如,计算机专业需区分算法工程师(硕士起步)与开发工程师(本科可就业)的职业路径。

五、避坑指南

1. 避免仅凭名称选专业

如“信息与计算科学”实为数学类,课程难度大,易与计算机混淆。

2. 谨慎对待“冷门转型”承诺

部分新兴专业(如健康管理)课程设置可能脱离实际,需关注具体课程与实习资源。

3. 勿忽视深造与证书要求

医学、法学等专业需长期投入(如规培、司法考试),需评估学习成本。

总结

高考生应通过“兴趣测试+行业调研+动态规划”三步走策略,选择既能激发个人潜能又符合市场需求的领域。例如,对AI感兴趣的学生可优先选择人工智能专业,同时辅修数据科学课程;热爱文学的学生可主修汉语言文学,辅修新媒体运营以增强就业竞争力。最终,专业选择需立足长远,结合个人特质与社会发展趋势灵活调整。

推荐文章

高考志愿表调剂后的录取流程是怎样的

2024-12-21物流管理专业与电子商务专业在职业发展上有何区别

2025-04-23细胞的基本结构与功能是什么

2024-11-14文物与博物馆学:高考文科生的冷门选择与职业出路

2025-05-06高考体育考试后的恢复方法

2024-12-25食品科学与营养学的区别

2024-11-24河南省内最受欢迎的高考专业有哪些

2024-12-26高考几号考;高考六月几号考

2023-06-30高考志愿服从调剂的流程是怎样的

2025-01-03如何通过实习经历影响专业选择

2025-01-29