高考生通过自我认知确定适合的专业方向是一个系统性的过程,需结合兴趣、能力、性格、价值观等多维度分析,并借助科学工具和外部信息进行综合判断。以下是具体方法及步骤:

一、探索兴趣:明确职业倾向

1. 兴趣测评工具

霍兰德职业兴趣测试(RIASEC模型)是最常用的工具,将职业兴趣分为六类:现实型(R)、研究型(I)、艺术型(A)、社会型(S)、企业型(E)、常规型(C)。例如:

通过测试结果,考生可初步锁定兴趣对应的专业方向。

2. 实践验证兴趣

通过职业体验、实习或参与相关活动(如编程比赛、艺术展览、志愿服务等),验证兴趣的持久性和适配性。例如,对计算机感兴趣的学生可尝试参与编程项目,确认是否愿意长期投入。

二、评估能力:分析学科优势与潜力

1. 学科成绩与特长

2. 综合能力测试

通过GATB职业能力倾向测试、个人优势能力测评等工具,评估逻辑思维、动手能力、人际交往等核心能力,匹配对应专业需求。

三、分析性格:适配职业特质

1. MBTI性格测试

例如:

2. 职业锚理论

通过施恩职业锚测评,明确个人对职业的核心诉求(如稳定性、挑战性、独立性),选择与之匹配的专业。例如,追求稳定性的考生可考虑会计、师范类专业。

四、价值观导向:平衡理想与现实

1. 职业价值观排序

明确对职业的核心诉求,如高收入、社会贡献、工作自由度等。例如:

2. 家庭与社会条件

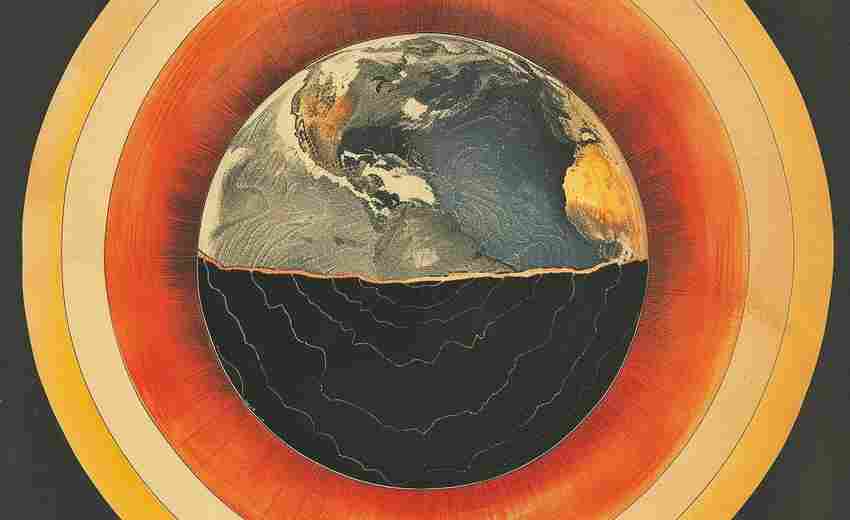

五、整合信息与工具

1. 专业与院校调研

2. 咨询与反馈

六、典型案例参考

总结

通过自我认知确定专业方向需分步骤完成兴趣、能力、性格、价值观的评估,并结合外部信息验证。考生可借助测评工具缩小范围,再通过实践和调研做出最终决策。建议家长和学校提供支持,避免盲目跟风,实现个性化选择。

推荐文章

只看专业名称可能造成哪些认知偏差

2025-03-21高考录取后如何规划跨专业实习提升综合竞争力

2025-03-12高考志愿填报时,如何合理安排志愿顺序

2025-01-20家长如何辅助孩子基于兴趣特长选择高考科目

2025-07-09高考生必知:权威渠道获取招生信息的五大途径

2025-04-18选科组合对应的专业录取线有哪些变化规律

2025-07-28高考选心理学需要具备哪些能力课程难度大吗

2025-04-27平行志愿填报的十大常见问题解析

2025-08-08四川高考本科二批录取状态电话查询方式及注意事项

2025-05-03河南高考志愿填报技巧有哪些

2025-02-27