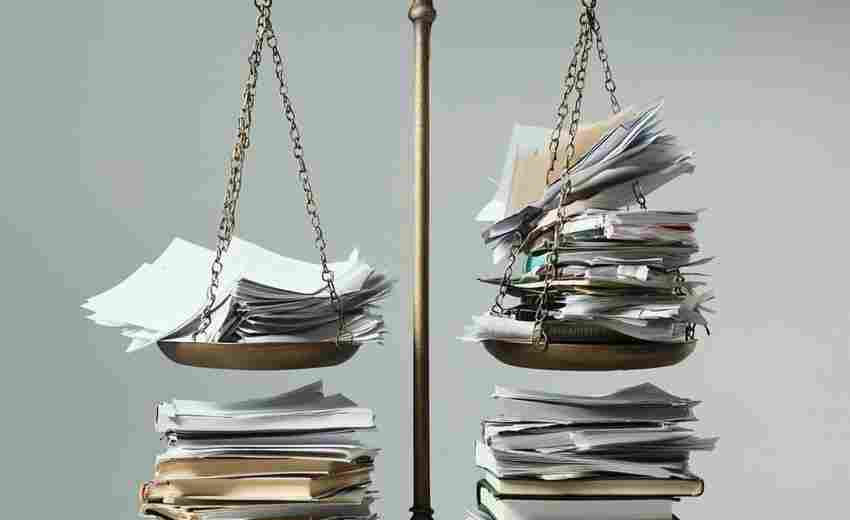

新高考赋分制主要针对“3+1+2”或“3+3”模式中的选考科目(如政治、地理、化学、生物等),通过等级转换机制将原始分转换为赋分后的成绩,以确保不同科目间的公平性。以下是具体计算步骤及规则:

一、赋分制的适用范围

1. “3+1+2”模式:再选科目(政治、地理、化学、生物中的2门)需赋分,原始分满分为100分,转换后赋分区间为30-100分。

2. “3+3”模式:选考科目(如浙江、上海等地的物理、化学、生物等)按各省规则赋分,例如浙江采用20级赋分(40-100分),上海采用11级(40-70分)。

二、赋分制的核心步骤

1. 划分等级

A(15%)、B(35%)、C(35%)、D(13%)、E(2%)。

| 等级 | A | B | C | D | E |

|||||||

| 赋分 | 100-86 | 85-71 | 70-56 | 55-41 | 40-30 |

2. 确定原始分区间

3. 按公式转换赋分

[

frac{Y_2

]

若某考生政治原始分为75分,所在B等级的原始分区间为【82~61】,赋分区间为【85~71】,则计算如下:

[

frac{82

]

三、特殊情况处理

1. 缺考或零分:不计入转换基数,最终成绩按零分计。

2. 违规考生:计入转换基数,但赋分结果为0分。

3. 不同科目排序基数:同一科目所有考生统一排序赋分,不区分物理或历史类考生。

四、赋分制的特点与影响

1. 公平性:通过排名而非绝对分平衡学科难度差异,避免“高分科目吃亏”。

2. 区分度:拉大相邻名次的分差,增强中等分数段的竞争。

3. 选科策略:建议选择人数较多、竞争均衡的科目(如化学、生物),以减少偶然性。

五、示例对比

总结

赋分制的核心是通过排名动态调整分数,考生最终成绩由原始分所处等级及转换公式决定,无需自行计算。选科时需关注科目竞争情况和自身排名优势,以优化赋分结果。

推荐文章

食品科学与工程就业方向与高考志愿填报关联性解读

2025-08-25高考分数出炉:常见查询结果解读误区解析

2025-04-12高考志愿梯度设置技巧在四川地区的实践应用

2025-08-04哈工大环境工程专业课程设置有哪些

2025-01-27临床实习期间如何平衡理论学习与高考备考压力

2025-08-19参加学术讲座能否辅助高考专业兴趣定位

2025-05-27土地资源管理专业的应用范围

2024-12-29中职生高考冲刺期心理调适:如何保持高效复习状态

2025-06-22理性为骨,诗意为魂

2025-04-19高考志愿表(档案里缺少高考志愿表怎么补)

2023-11-24