新高考赋分制度下分数线波动的深层解读需从赋分机制设计、学科竞争动态、考生选科策略等多维度展开分析。以下结合政策逻辑与实际案例,探讨其核心影响因素及影响路径:

一、赋分机制的本质与分数线波动的底层逻辑

1. 赋分制的核心目的

赋分制通过将选考科目(如化学、生物、政治、地理)的原始分按排名转换为等级分,解决不同科目因试题难度、考生群体差异导致的分数不可比问题,确保公平性。例如,若化学试题难,考生原始分普遍偏低,赋分后可通过排名调整分数区间,避免学科间不公平。

2. 分数转换的波动性来源

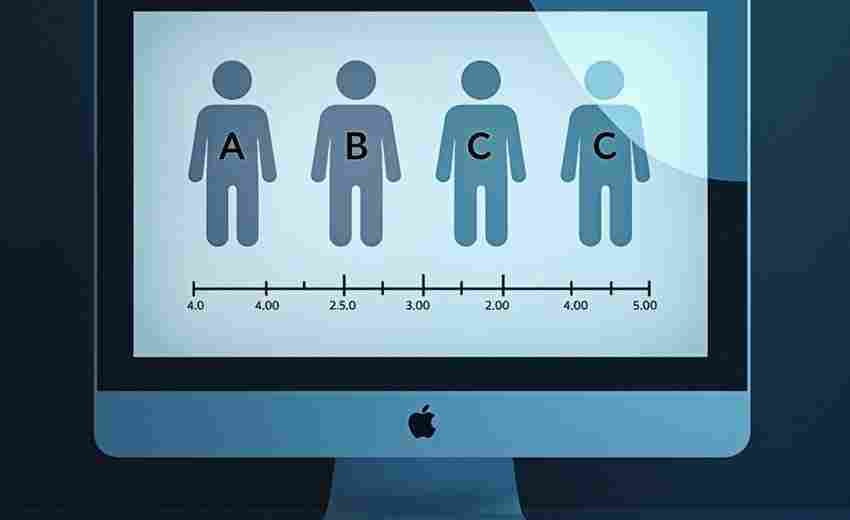

排名竞争:赋分后的分数取决于考生在选科群体中的相对位置,而非绝对分数。若某科高分考生集中(如“学霸扎堆”),中等分数段考生的赋分可能被压缩,导致实际得分低于预期。选科人数影响:选科人数越少,排名分布的偶然性越大。例如,某冷门学科若仅有少数高分考生,其赋分可能显著高于原始分,反之则可能被低估。等级区间固定性:赋分区间(如A等级100-86分)固定,但原始分区间因考试难度而变化。例如,若某科原始分整体偏低,前15%的考生可能仅需80分即可赋至86分以上,而另一科前15%需95分才能达到同等区间。二、分数线波动的具体影响因素

1. 学科难度与考生群体水平

试题难度差异:若某科目试题难度陡增,原始分普遍下降,但赋分后因排名未变,分数线可能保持稳定甚至因竞争缓和而下降。例如,网页10案例显示,某科原始分5分赋分后仍可得30分,但若群体整体低分,高分段考生赋分优势更明显。考生群体分层:若某科高分考生集中(如物理学科),中等考生可能因排名靠后被赋低分,导致该科整体赋分后分数线“虚高”。2. 选科策略与“田忌赛马”效应

避开学霸扎堆科目:考生倾向于选择竞争压力较小的科目(如地理、政治),但若多数考生采取相同策略,冷门科目反而可能因人数增加导致赋分难度上升。文理组合的赋分差异:纯文科组合(如历史+政治+地理)因专业覆盖率低,可能面临“高赋分低录取”风险,而理科组合(如物理+化学)因竞争激烈,赋分后分差缩小,分数线可能趋近。3. 政策设计与区域差异

省份赋分规则差异:例如,浙江采用21级赋分(每级差3分),而多数“3+1+2”省份采用5等级赋分,不同规则导致分数线波动幅度不同。最低保障机制:部分省份设定选科人数下限(如浙江6.5万人),避免冷门科目因人数过少导致赋分偶然性过大,从而稳定分数线。三、分数线波动的实际案例与启示

1. 极端案例:低分高赋与高分低赋

低分高赋:网页10案例中,某考生地理原始分5分(E等级最低分),赋分后仍得30分,拉高总分下限。高分低赋:若某科前15%考生原始分区间为95-100分,赋分后最低为86分,而另一科前15%区间为80-90分,赋分后最高达100分,导致分数线因学科不同呈现差异。2. 中等生的“夹缝困境”

中等生因排名波动大,赋分后分差可能被放大。例如,某考生原始分70分,若排名处于B等级(35%),可能赋至71-85分,而另一考生原始分65分(排名接近C等级),可能仅赋至56-70分,分差达15分,远超原始分差异。

四、应对策略与未来趋势

1. 考生策略调整

优势学科优先:选择自身排名有优势的科目,而非盲目跟风“易得分”科目。关注动态数据:参考历年选科人数、赋分分布,预判竞争强度。2. 政策优化方向

动态调整等级比例:根据选科人数变化灵活划定等级区间,减少偶然性。加强选科指导:通过数据分析帮生理性选择,避免“扎堆”或“避考”现象。新高考赋分制度下的分数线波动是学科竞争、考生策略与政策设计共同作用的结果。其核心逻辑在于通过排名实现公平,但也因动态竞争导致不确定性。未来需通过精细化政策设计和考生理性规划,平衡分数线的稳定性与选拔的科学性。

推荐文章

高考专业选择中的性别差异表现

2025-02-08专业课程中的实践环节重要吗

2025-02-01高考分数线划定依据与影响因素全解析

2025-06-11新高考改革后热门院校的选科要求有哪些变化

2025-07-28高考体育考试后的恢复方法

2024-12-25生态学专业的研究重点是什么

2025-01-14建筑学对数学和物理要求高吗高考选科如何规划

2025-04-21选择专业时如何规避盲目跟风

2024-12-10高考报名号正确填写的法律要求及常见问题

2025-05-14高考志愿中,如何评估院校的师资力量

2024-11-03