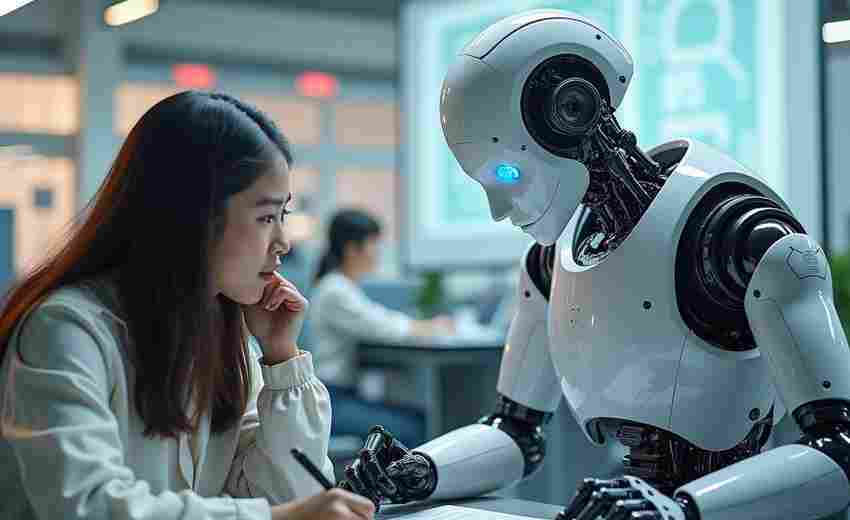

高考复习期间的心理焦虑是许多考生面临的共同挑战。结合专业心理建议和考生实战经验,以下方法可帮助有效缓解焦虑,调整备考状态:

一、认知调整:建立合理思维模式

1. 接纳焦虑的合理性

心理学研究表明,适度焦虑能提升专注力和学习效率(耶克斯-多德森定律)。当感到紧张时,告诉自己:“这是身体在调动能量应对挑战”,而非负面信号。

2. 重构负面思维

用“我可以尝试”替代“我做不到”,通过逻辑检验不合理的灾难化想象(如“考不好≠人生失败”)。每天写下3件学习中的小成就,强化自信心。3. 设定合理目标

根据模拟考成绩评估实力,避免过高期待。将大目标拆解为每日可完成的短期任务(如“今天攻克5道错题”),通过阶段性成就感缓解压力。

二、情绪管理:科学释放压力

1. 身体放松技巧

呼吸训练:采用“4-7-8呼吸法”(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒),快速平复心跳加速。正念冥想:每天花10分钟闭眼感受呼吸,观察身体紧张部位并逐步放松。运动疗法:跑步、打球等有氧运动可促进内啡肽分泌,建议每天30分钟。2. 情绪宣泄渠道

书写释放:将压力源逐条写在纸上,分析哪些可控/不可控,并制定应对策略。倾诉与音乐:向信任的人倾诉,或通过听轻音乐、哼唱喜欢的歌曲转移注意力。三、行为策略:优化学习与生活节奏

1. 科学安排复习时间

遵循“文理交替、难易穿插”原则,避免单一学科长时间消耗脑力。使用番茄钟法(25分钟专注+5分钟休息),搭配课间散步或简单拉伸。2. 调整作息与饮食

保证6-7小时睡眠,睡前1小时避免刷题,可阅读轻松书籍助眠。多吃富含Omega-3的食物(如深海鱼、坚果)和维生素B族(如全麦面包),避免过量咖啡因。3. 模拟考试脱敏

定期进行限时模拟考,熟悉考试流程并分析失误点,减少对未知的恐惧。考后记录“焦虑触发点”,针对性制定应对预案(如遇到难题先标记后跳过)。四、环境支持:构建良性外部系统

1. 家庭沟通策略

家长需避免过度关注成绩,可通过日常聊天传递支持(如“尽力就好,我们相信你”)。建议每周安排1次家庭放松活动(如共同做饭、看喜剧片),缓解紧张氛围。2. 善用学校资源

参与心理辅导课或团体活动,学习压力管理技巧。与同学组建学习小组,互相分享复习方法而非比较进度。五、紧急应对:考场焦虑快速缓解

生理调节:按压内关穴(手腕横纹下三指处)或嗅闻薄荷油,刺激感官转移注意力。心理暗示:开考前默念“我已充分准备,只需正常发挥”,回忆过去成功考试经历。关键提示:若焦虑持续两周以上且伴随失眠、食欲减退等症状,建议及时寻求专业心理咨询。高考是人生的重要节点,但并非唯一机会,保持“尽力而为,顺其自然”的心态,方能最大化发挥实力。

推荐文章

高考志愿填报中如何应对专业的变化

2024-11-23如何判断一个专业的未来发展潜力

2025-01-08河北高考生如何看待法律专业

2024-11-26农业面源污染与水体富营养化的生态学高考关联点

2025-07-01山东高考生如何科学设置志愿梯度

2025-05-25高考平行志愿填报是否需要提供学籍档案材料

2025-03-22高考志愿与未来发展的关系是什么

2024-12-24专业选择与职业规划的关系如何

2024-11-09议论文写作:对比论证法在高考作文中的实战解析

2025-04-02机械工程师的十大发展方向对高考选专业有何启示

2025-04-17