高考美术专业的课程设置与未来就业需求的对接,主要体现在专业细分方向、实践技能培养、行业趋势融合三个方面。以下从不同专业类别的课程特点及就业关联性进行分析:

一、理论类专业:学术研究与文化管理方向

课程设置:

就业对接:

二、造型类专业:艺术创作与教育方向

课程设置:

就业对接:

三、设计类专业:商业与科技融合方向

设计类是目前就业最广泛的专业群,课程设置与产业需求紧密关联:

1. 视觉传达设计

2. 数字媒体艺术

3. 环境设计

4. 产品设计

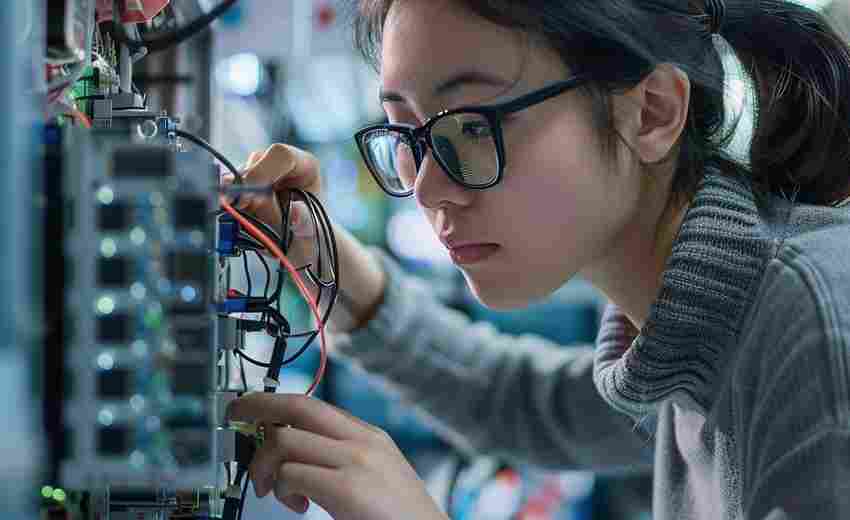

四、跨学科与新兴方向:适应未来产业需求

1. 数字艺术与科技:如数字动画、游戏设计课程融入编程基础(Python、Unity),对接游戏公司和科技企业的复合型岗位。

2. 可持续设计:部分院校增设绿色材料、生态景观设计课程,响应环保政策与城市更新需求。

3. 文化遗产保护:结合传统工艺(如陶瓷、漆艺)与现代修复技术,培养非遗传承与文创开发人才。

五、课程优化建议:提升就业竞争力

1. 实践模块强化:校企合作项目、商业案例模拟(如视觉传达专业引入真实品牌设计任务)。

2. 数字化技能扩展:增设AI绘图、大数据分析等课程,适应智能化设计趋势。

3. 职业素养培训:如艺术版权管理、创业指导,帮助学生在自由职业或创业中规避风险。

美术专业的课程设置通过模块化细分(如理论/造型/设计)、技术工具迭代(数字软件与新兴科技)及行业合作(实习与项目制教学)对接就业需求。学生需根据个人兴趣与职业规划选择细分方向,并在学习中主动补充行业所需技能(如考取Adobe认证、参与设计竞赛)。

推荐文章

如何判断专业的就业竞争力

2024-11-29高考分数不理想这些低录取线专业就业市场紧缺

2025-04-20高考报名时学籍状态异常如何处理

2025-08-26外语专业的就业机会在哪里

2024-11-08大数据分析在高考成绩预测与志愿填报中的应用价值

2025-03-24特殊类型招生(三位一体-复硕)分数要求解析

2025-04-19高考艺术设计专业对职业素养和责任感的具体要求是什么

2025-07-12什么是双一流高校及其专业优势

2025-01-27医学专业的主干课程有哪些

2025-01-19外省户籍考生异地高考政策解读

2025-04-27