在高考设计学专业面试中,创意灵感来源是高频考察点,旨在评估考生的观察力、思维广度和创新能力。以下是常见的提问方向及回答建议,结合设计领域的核心逻辑和实际案例:

一、常见问题及回答框架

1. 「你的创意灵感通常来源于哪些方面?」

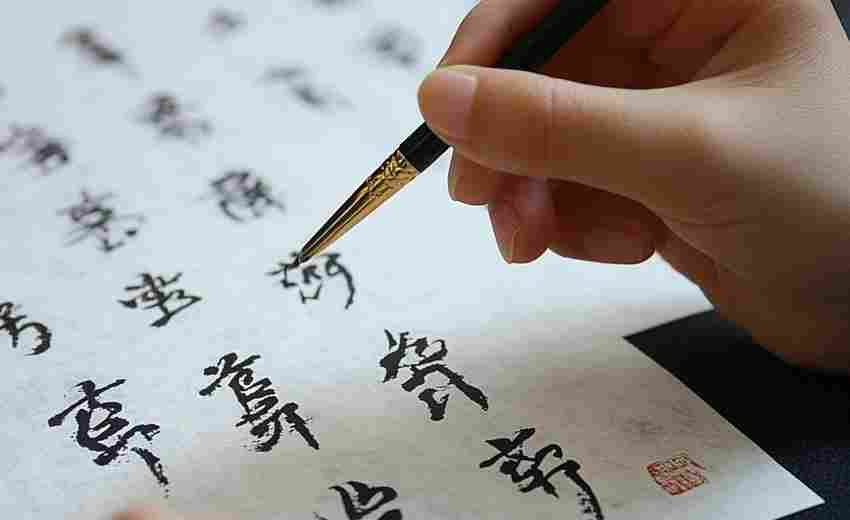

回答思路:分类列举灵感来源,结合具体案例说明逻辑链。示例:自然元素:如观察植物纹理(如叶脉的分形结构)转化为服装印花设计(案例可参考网页38的伦敦建筑与声波结合实验)。文化符号:传统工艺(如剪纸、陶瓷)的现代解构,例如将水墨画的留白手法应用于UI界面设计(参考网页64的文化艺术模块)。社会现象:如环保议题启发可持续材料创新,利用废旧塑料制作装置艺术(参考网页38的案例C对温度与时间的感知实验)。跨学科融合:从科技领域(如算法生成艺术)或文学隐喻中提取视觉语言(参考网页65的“数字人权”概念与设计结合)。2. 「如何将抽象灵感转化为具体设计?」

回答技巧:强调“调研→提炼→实验”的过程。示例:观察记录:通过速写、摄影记录日常场景(如地铁人群动态),抽象为几何图形(网页38案例B的红绿灯时间可视化)。材料实验:尝试拓印、拼贴等手法探索肌理(如网页38的雕刻拓印与3D建模结合)。用户视角:通过访谈或问卷验证灵感可行性(如网页38的焦点小组调研法)。3. 「能否举例说明一个灵感驱动的完整设计项目?」

回答框架:按“灵感触发→概念发展→成果展示”展开。案例模板(参考网页64):灵感来源:敦煌壁画色彩体系。转化过程:提取矿物颜料色值,结合数字渐变技术应用于品牌视觉系统。成果价值:既保留文化底蕴,又符合现代审美需求。二、高分回答要点

1. 个性化叙事:避免泛谈“大自然”“传统文化”,需具体到某次观察或体验(如:“在黄山写生时,云雾的流动性让我联想到界面交互动效”)。

2. 逻辑闭环:展示从灵感到落地的完整链路,例如:

问题发现:城市孤独现象 → 灵感提取:显微镜下的细胞孤立状态 → 设计表达:互动装置《疏离的共生体》(参考网页38的案例E对无聊肢体语言的分析)。3. 跨领域思维:提及非设计类灵感(如哲学理论、科技突破),体现知识广度(如网页65的“未来学研究”与设计结合)。

三、避坑指南

避免空洞:少用“多看优秀作品”等笼统表述,聚焦个人方法论(如:“我习惯用思维导图拆解灵感关键词”)。警惕抄袭质疑:若引用名家作品,需说明创新点(如:“受草间弥生波点启发,但我将其与声纹可视化结合”)。体现反思:可提及失败案例的改进过程(如:“曾尝试将甲骨文直接应用于LOGO,但识别度低,后简化为线性符号”)。四、延伸准备建议

1. 素材库建设:日常整理灵感手账,分类归档(自然、文化、科技等),面试时可携带展示(参考网页64的灵感分类模板)。

2. 模拟练习:针对网页67提到的“最满意/最不满意项目”问题,提前用灵感转化逻辑复盘作品。

3. 行业趋势结合:提及元宇宙、AI生成艺术等前沿领域,展现敏锐度(参考网页68的大厂设计面试要求)。

通过以上结构化回答,既能展示创意深度,又能体现设计思维的系统性,契合高校对设计学人才的选拔标准。

推荐文章

动态密码绑定与微信安全验证在高考系统中的应用

2025-05-19高考分数波动大的年份如何依据排名优化志愿填报方案

2025-07-13如何选择适合自己的学科

2024-10-30如何获取往年各专业的录取信息

2025-01-13哪些高考生适合报考生物医学工程学科特长与兴趣分析

2025-05-12艺术类提前批与普通批志愿填报有何区别

2025-04-19升学规划必备:哪些专业需要优先考虑考研

2025-08-09长江大学的图书馆资源丰富吗

2025-01-28高考分数线2017(2017年高考分数线一本二本的分数线)

2023-11-20高考英语阅读理解中如何利用语境推测生词含义

2025-03-27