随着数字经济的快速发展和新技术的不断涌现,信息技术类专业与新兴职业之间的关联性日益增强。以下从技术驱动、教育变革、职业需求等多个维度展开分析:

一、信息技术类专业与新兴技术领域的直接关联

1. 人工智能(AI)与大数据

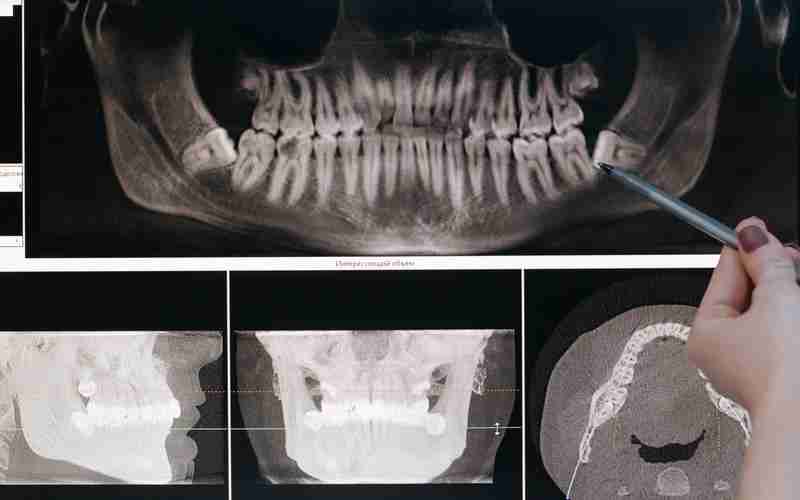

人工智能和大数据技术的应用催生了AI算法工程师、数据科学家等职业。信息技术类专业通过增设《人工智能算法应用》《大数据处理技术》等课程,培养学生掌握深度学习、数据挖掘等核心技能,直接对接AI医疗、智能金融等领域的需求。例如,AI辅助诊断系统开发需要跨学科知识,涵盖医学与信息技术的结合。

2. 物联网与工业互联网

物联网技术的普及推动了智能家居工程师、工业互联网工程师等职业的兴起。高职院校通过实践项目(如智能工厂网络搭建)强化学生的硬件设计与系统集成能力,满足智慧城市、智能制造等场景的需求。例如,工业互联网技术专业培养的网络规划与运维人才,成为新基建领域的重要支撑。

3. 区块链与云计算

区块链技术和云计算的商业化应用带动了区块链开发工程师、云架构师等职业需求。信息技术类专业通过校企合作引入真实项目案例(如供应链金融区块链开发),提升学生的技术落地能力。例如,人社部新增的“区块链技术应用”专业,直接对应区块链工程技术人员等新职业。

二、教育模式创新推动职业能力适配

1. 课程体系动态调整

职业院校根据新兴技术更新课程内容,例如新增《柔性电子技术》《光电信息工程技术》等课程,培养集成电路、新型显示产业的高技能人才,满足高性能芯片、柔性电子器件制造等岗位需求。跨学科课程(如“信息技术+医疗信息系统”)增强学生的行业适配性。

2. 实践教学与校企协同

“三同五双四对接”模式(学校与企业同为教学主体、双教师同堂授课等)通过校内实训基地与校外实践基地联动,提升学生的实战能力。例如,宜春学院与企业共建实验室,学生参与企业真实项目开发,缩短了从学习到就业的适应周期。华为、中软国际等企业合作项目进一步强化了技能与岗位的匹配。

3. 技能认证与职业资格衔接

信息技术类专业将职业资格证书(如云计算工程师认证、网络安全等级保护测评师)融入教学,帮助学生获得行业认可的资质。例如,人社部发布的“数字职业”标识中,97个职业涉及信息技术领域,如密码技术应用专业对应密码工程师岗位。

三、新兴职业对信息技术人才的综合素养要求

1. 复合型知识结构

新兴职业(如智能产品开发工程师)要求掌握跨领域知识。例如,智能制造需要同时具备工业流程理解与编程能力,高职院校通过“信息技术+制造业”课程融合培养此类人才。国际化视野和持续学习能力成为职业发展的关键。

2. 创新与实践能力

新兴技术迭代速度快,职业人才需具备快速适应能力。例如,生成式AI的创作应用要求开发者兼具技术敏感性和艺术思维,信息技术类专业通过创新竞赛、开源项目实践激发学生的创造力。

3. 团队协作与业务理解

复杂项目(如智慧城市系统开发)需要多领域协作,信息技术人才需具备沟通与管理能力。部分院校引入“双教师同堂授课”(学校教师与企业工程师协同)模式,强化学生的团队协作与业务场景分析能力。

四、政策与行业趋势的双重驱动

1. 国家战略导向

《“十四五”数字经济发展规划》提出数字经济核心产业占比提升至10%,推动5G、工业互联网等领域人才需求激增。职业教育专业目录新增“集成电路类”“通信软件技术”等方向,直接响应国家战略。

2. 产业升级需求

据预测,2025年5G、工业互联网人才缺口达134.96万,信息技术类专业通过定向培养(如华为ICT学院)输送适配人才。新能源、生物技术等领域的信息化转型催生交叉职业,如生物信息分析师。

信息技术类专业通过课程创新、校企协同、技能认证等方式,紧密对接人工智能、区块链、工业互联网等新兴职业需求。未来,随着量子计算、6G通信等技术的突破,职业教育的动态调整能力将更为关键。建议职业院校进一步深化产教融合,关注技术迭代与行业认证标准的变化,以培养具备全球竞争力的复合型信息技术人才。

推荐文章

学籍复学申请流程及条件解读

2025-08-13高考生如何通过办学历史评估院校师资积累

2025-03-15高考志愿填报时,平行志愿的优势是什么

2024-12-08如何参加211大学的开放日活动

2025-02-21复读生如何管理时间

2024-11-29计算机科学与人工智能的联系是什么

2024-11-23专业热门程度与个人能力的平衡

2025-01-11如何理解后现代主义文学

2024-10-25写作中常用的修辞手法有哪些

2025-01-10高考选拔制度对社会结构稳定性的意义

2025-03-21