社会角色与社会化过程对高考青少年议题的启示可从以下多个维度展开,结合社会化理论、角色认同及现实挑战,形成综合性的分析框架:

一、社会角色理论对高考压力与角色冲突的启示

1. 角色期待与角色冲突

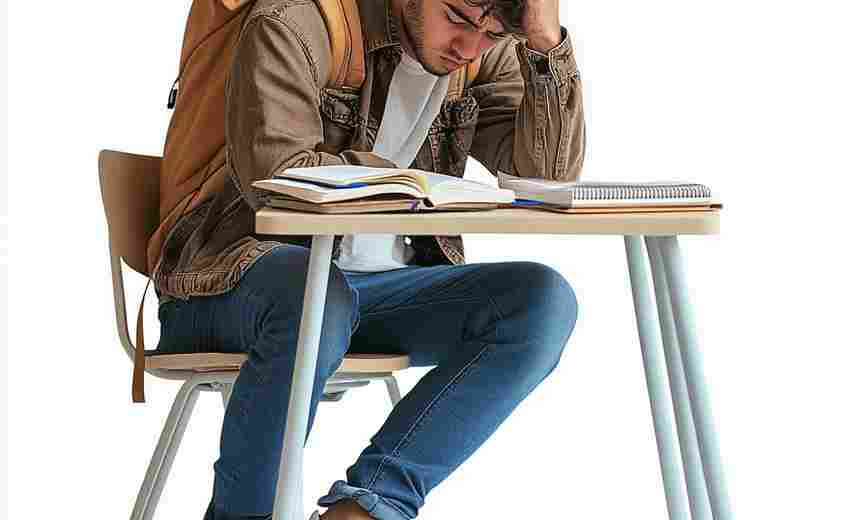

青少年在高考期间面临多重社会角色的叠加:家庭中的“子女角色”、学校中的“学生角色”、同龄群体中的“竞争/合作者角色”等。这些角色可能因期望差异产生冲突,例如家长的高期待与自我能力认知的落差,或传统“优秀学生”角色与个性化发展需求的矛盾。研究表明,角色冲突是青少年焦虑的重要来源。

启示:家庭和学校应帮助青少年明确角色边界,区分“社会期待”与“自我需求”,例如通过生涯规划课程引导其探索个人兴趣与社会角色的平衡。

2. 角色学习与适应性调整

社会化过程强调通过“角色扮演”学习社会规范。高考生需掌握“考生角色”的特定技能(如时间管理、应试策略),同时学会在高压下调整角色行为。例如,通过模拟考试和反思性学习,逐步内化“高效学习者”的角色。

启示:教育者可设计阶段性角色训练,如通过角色扮演活动模拟考场压力场景,帮助青少年提升应对能力。

二、社会化过程中的支持系统构建

1. 家庭与学校的协同作用

家庭是青少年社会化的初级群体,父母的政治态度、教育理念直接影响青少年的学习动机。研究发现,过度控制或放任的教养方式均会加剧高考压力。学校则需承担规范传递功能,通过课程改革(如公民教育、心理健康课程)缓解应试教育的弊端。

实践建议:建立家校沟通平台,共同制定“压力缓冲机制”,例如定期开展家长心理辅导工作坊,减少家庭内部的角色期待冲突。

2. 虚拟社会化与信息筛选能力

网络环境(如社交媒体、在线学习平台)作为“虚拟社会化”的重要渠道,既可能通过同伴互动缓解压力,也可能因信息过载加剧焦虑。例如,青少年易受“逆袭故事”激励,也可能因比较心理产生自我否定。

对策:加强媒体素养教育,培养青少年批判性信息处理能力,例如引导其辨别网络信息的真实性,避免盲目效仿“学霸经验帖”。

三、社会化断裂与心理健康干预

1. 社会化断裂的典型表现

高考期间,青少年可能因过度聚焦学业而与社会脱节,表现为社交能力退化、价值观单一化。例如,部分考生将“分数至上”内化为唯一价值标准,忽视情感表达与社会责任感。

干预路径:引入社会实践活动(如志愿服务、职业体验),帮助青少年在真实社会场景中重建多元角色认知。

2. 心理调适的社会化策略

社会化理论强调通过“角色调适”应对压力。具体方法包括:

四、政策与社会支持体系的完善

1. 教育政策的社会化导向

需推动高考改革与社会需求接轨,例如增加综合素质评价比重,减少“一考定终身”的角色固化效应。

2. 社会资源的整合利用

社区、公益组织可提供心理援助、职业指导等服务,构建“社会化安全网”。例如,设立高考心理热线,或邀请大学生分享角色转型经验。

五、未来研究方向与实践展望

社会角色与社会化过程为理解高考青少年议题提供了理论透镜:青少年需在多重角色中寻找平衡,通过社会化支持系统缓解压力,并在社会规范与个体发展之间实现动态适应。未来的实践应聚焦于构建“全人教育”体系,使高考不仅成为学业能力的检验场,更成为社会化成长的催化剂。

推荐文章

电动机工作原理及高考物理实验题设计思路

2025-05-26高考成绩短信通知安全验证方法解析

2025-08-27如何通过分数线分析冷门专业的未来就业趋势

2025-08-30如何了解目标大学的校园文化

2024-12-28成绩如何影响就业

2024-11-30高考志愿填报如何科学定位成绩与院校录取位次的匹配关系

2025-09-08考研面试与高考面试的区别

2024-11-28解题时如何识别隐含条件

2025-02-27财务管理专业大学课程与高考知识衔接指南

2025-09-08湖南大学国家级一流本科管理专业有哪些高考分数参考值多少

2025-05-26