一、统一标准与科学命题

1. 课程标准导向

教育部明确要求学业水平考试严格依据国家课程标准命题,取消考试大纲,避免超标命题,确保所有学生基于同一知识框架进行考核,减少因地区教材差异带来的不公平。例如,山东省在体育与健康科目考试中,根据《国家学生体质健康标准》制定统一测试项目,确保城乡学生适用同一标准。

2. 等级划分的透明性

等级评定采用明确的分数区间和比例控制。例如,C级通常代表合格,分数范围根据满分不同调整(如100分制下为60-74分),且各省通过固定比例(如A级30%、B级40%、C级及以下30%)保证评价的稳定性,避免因单次考试难度差异导致的结果偏差。四川省的等级赋分制度则通过排名分段转换分数,平衡不同学科间的难度差异,确保跨学科比较的公平性。

二、考试过程的程序公平

1. 随机性与规范性

考试组织强调随机抽题和标准化流程。例如,河南省中招理化生实验操作考试要求考生通过抽签确定实验题目,考场实施“三固定一调整”(题目、器材、监考固定,每场调整台签号),减少人为干扰。海南大学在等级制改革中引入AI技术辅助评分,确保成绩转换的客观性。

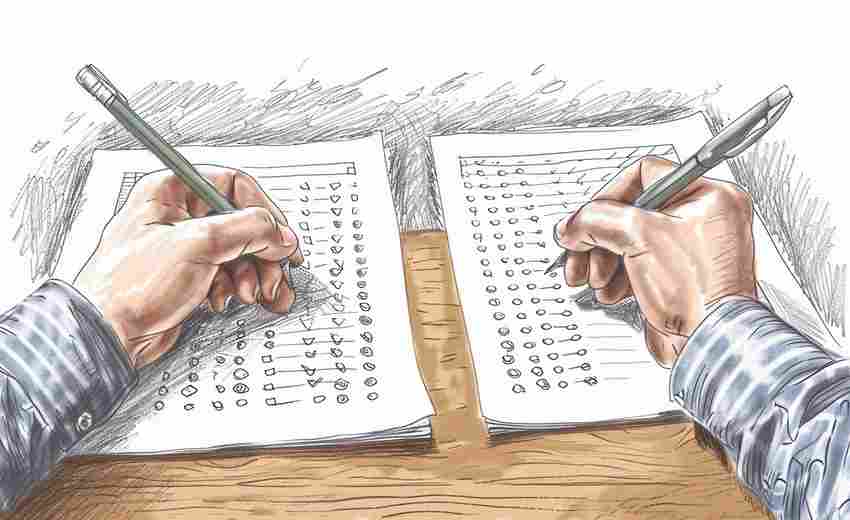

2. 阅卷与复核机制

学业水平考试普遍采用双评制度(如主观题“一题多评”)和成绩复核机制,降低评分误差。教育部要求省级教育部门建立阅卷抽查制度,确保结果公正。江苏省通过视频监控抽查考场纪律,保障考试环境的公平性。

三、特殊群体的差异化保障

1. 政策倾斜与豁免机制

针对经济困难、残疾等特殊群体,考试政策提供专项支持。例如,山东省允许残疾学生申请体育考试免测,成绩按合格计算;军人子女、少数民族等群体在录取时享受加分政策。随迁子女可通过“两为主”政策在流入地参加考试,保障流动人口的教育权益。

2. 补考与机会均等

多地规定学业水平考试不合格者可补考,且补考成绩仅标记为“合格”,避免因一次失误影响升学机会。例如,江西省南昌市在改革中取消等级分制,直接以原始分呈现成绩,降低评价复杂性,减少学生心理负担。

四、评价体系的多元化拓展

1. 综合素质评价

学业水平考试与综合素质评价相结合,打破“唯分数论”。例如,海南省将科研创新、社会实践等纳入等级评定体系,鼓励学生全面发展。安徽省新高考改革要求高校参考学生选科与生涯规划,推动评价从单一分数转向能力导向。

2. 区域与资源平衡

国家通过专项计划(如“支援中西部地区招生协作计划”)调整区域间录取率差异,缩小城乡教育差距。四川省在等级赋分中引入“等比例转换法则”,确保不同学科成绩的横向可比性,缓解教育资源不均衡的影响。

五、动态调整与监督机制

1. 反馈与改进

教育部定期开展命题质量评估,通过试点分析、经验交流优化考试设计。例如,北京市构建教育公平评价指标体系,结合入学率、资源分配等数据动态监测公平性。

2. 社会监督与透明公开

考试结果需公示并接受社会监督。河南省要求考点公开成绩发布时间,建立投诉机制,防止人为干预。山东省在体育考试中公示成绩并接受第三方抽检,确保过程公开透明。

学业水平考试的公平性并非单一维度的“结果平等”,而是通过统一标准、程序规范、差异化保障、多元化评价及动态监督等多重机制实现的系统性公平。其核心在于既保障所有学生的平等参与权,又通过科学设计减少因资源、能力差异带来的不公,最终推动教育从“形式公平”向“实质公平”的深层转化。

推荐文章

城乡差距对山东考生高考成绩的影响有多大

2025-10-21如何结合兴趣筛选排名相近的专业

2025-04-24物流管理的基本概念是什么

2025-01-05法学专业的职业道德要求是什么

2024-12-26高考体育中田径项目规则易错点及应对策略

2025-09-25高考报名与学籍信息关联说明

2025-04-08中考后如何进行高效的高考复习

2024-12-07选择专业时,如何了解学校的师资力量

2024-12-08旅游与酒店管理专业的课程特点

2024-10-22什么是风险管理

2024-12-20