家庭经济条件对高考专业选择的影响深远且复杂,既涉及短期经济负担,也关系到长期职业发展资源。以下是基于实证研究和实际案例的综合分析及应对建议:

一、家庭经济条件对专业选择的影响机制

1. 学习成本与专业选择限制

高成本专业的门槛:如艺术类(需购置器材、培训费用)、医学类(学制长、实习无收入)、建筑类(实地考察费用)等专业对家庭经济压力较大,低收入家庭往往被迫放弃。学费敏感度:民办院校、中外合作办学项目学费高昂(约1.5万-2.5万元/年),而公办院校学费仅4000-5000元/年,经济条件直接影响家庭对院校类型的选择。2. 职业发展资源的代际传递

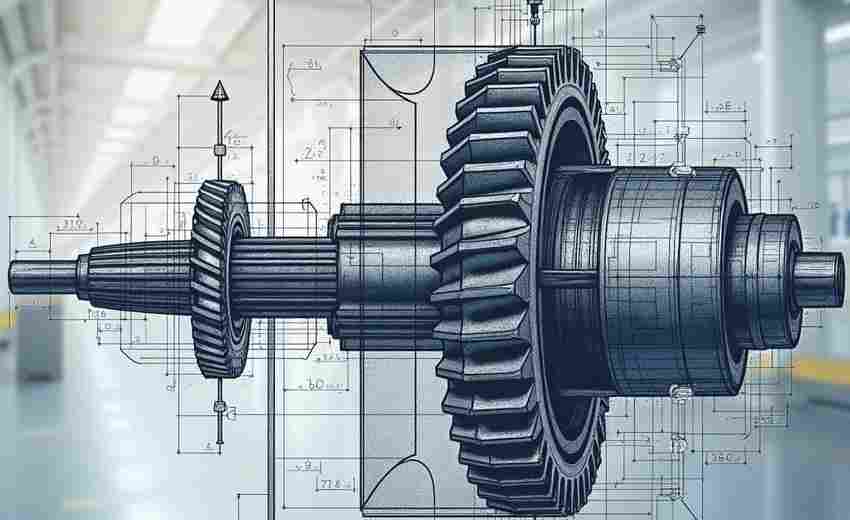

人脉与实习机会:金融、商科等专业依赖家庭社会资本,例如银行、企业实习机会可能通过家庭关系获取,而低收入家庭学生需更多依赖个人努力。就业风险偏好:经济条件较好的家庭允许子女选择兴趣驱动但就业不确定的专业(如哲学、历史学);反之,低收入家庭更倾向选择理工科(如计算机、工程类)等就业稳定的专业。3. 风险承受能力的差异

试错成本:高收入家庭可为子女提供考研、留学或跨行业发展的缓冲期,而低收入家庭需快速就业缓解经济压力,导致专业选择更务实。4. 社会观念与经济理性的交织

刻板印象的转变:传统“富学文,穷学理”现象已改变,新高考后高收入家庭更倾向自然科学类专业(如医学、计算机),因其技术性强、经济回报高。性别与专业选择的交互:家庭经济条件可能强化“男学理,女学文”的传统观念,例如女生因家庭经济压力更倾向选择教育、文科类“稳定”专业。二、应对策略与理性选择方法

1. 政策支持与教育公平化

补偿措施:通过助学金、图书特惠计划等帮扶低收入家庭学生,同时利用大数据动态监测教育资源分配,促进弱势家庭子女的专业选择机会。高校资源倾斜:增设自然科学类奖学金、实习岗位定向开放,减少经济条件对专业选择的制约。2. 生涯规划教育与信息透明化

强化职业认知:中学需整合高校、企业资源开设生涯课程,邀请高校教师讲解专业前沿,帮助学生了解真实就业场景。打破信息差:通过招生咨询会、学长分享、专业测评工具(如霍兰德测试)全面评估专业内涵,避免因误解名称(如生物医学工程≠医学)导致选择偏差。3. 经济条件与兴趣的平衡策略

低成本替代路径:对艺术感兴趣但经济有限的学生可选择数字媒体技术(学费较低且就业面广)或师范类音乐教育专业。通用性强专业优先:如计算机、数学、汉语言文学等专业就业灵活,适合职业规划不明确的学生,降低未来转行成本。分阶段目标设定:低收入家庭学生可先选择中层次专业(如护理、会计)积累资源,再通过考研转向高层次目标(如医学、金融)。4. 纠偏机制与补救措施

转专业与辅修:若入学后发现专业不适应,可申请转专业(需成绩优异)或辅修第二学位(如主修数学+辅修计算机)。跨专业考研与职业转型:通过考研换赛道(如生物→生物信息学)或就业后积累经验转行(如工科→产品经理)。三、家庭与学生的协作建议

1. 理性沟通与共同决策:家长需避免强势干预(如强迫选择“稳定”专业),而应结合子女兴趣、行业趋势(如人工智能、新能源)提供建议。

2. 经济可行性评估:明确家庭可承受的学费上限,优先选择公办院校或本地高校(降低生活成本),避免因经济压力影响学业。

3. 长期职业视角:关注国家政策导向(如“十四五”规划中的先进制造、数字经济),选择符合未来十年发展的专业,而非短期热门。

家庭经济条件对专业选择的影响不可忽视,但通过政策支持、生涯教育、理性策略和动态调整,学生仍能在经济约束下实现个人兴趣与职业发展的平衡。关键是以开放心态获取信息,灵活规划路径,将经济限制转化为职业发展的独特优势。

推荐文章

如何判断大学专业实力与学科优势

2025-04-26物理高考中的力学知识点有哪些

2024-11-02如何通过SPSS分析高考模拟考试数据

2025-11-07新高考未选科目对专业报考的影响及应对

2025-07-12新高考冲稳保策略如何应用于跨专业志愿

2025-03-24高考分数达到多少分才能冲击顶尖军事院校

2025-04-18高考复习的最佳时间安排是什么

2024-12-25建筑学专业对高考数学和物理成绩有何要求

2025-08-24高考5(2025为什么被称为高考最难念)

2023-09-16金融学与会计学课程差异大吗高考生如何选择

2025-05-27