1. 优化资源配置,降低经济运行成本

现代物流通过高效整合运输、仓储、信息等资源,显著降低企业库存和运输成本。例如,物流网络优化能够缩短供应链响应时间,减少中间环节浪费,提升区域经济的整体运行效率。研究表明,物流成本每降低1%,可带动区域GDP增长约0.3%。物流技术的应用(如智能仓储、多式联运)进一步压缩了流通费用,为区域经济释放更多利润空间。

2. 促进产业结构升级与创新

现代物流业本身属于生产务业,其发展直接推动区域产业结构向高附加值方向转型。例如,物流与制造业的深度融合催生了供应链管理、跨境电商等新业态,促进传统产业向数字化、服务化延伸。物流枢纽的建设(如重庆空港型国家物流枢纽)带动了高新技术产业集聚,形成“物流+制造+贸易”的复合型经济生态。

3. 增强区域经济辐射能力

物流网络是区域经济对外连接的“血脉”。通过构建国际物流通道(如中欧班列、跨境冷链),区域可突破地理限制,扩大市场覆盖范围。例如,成都、武汉等城市通过物流枢纽建设,从内陆腹地升级为全球供应链节点,吸引外资和产业转移。物流的“中心性”特征使中心城市成为区域经济增长极,带动周边地区协同发展。

4. 推动城乡协调与乡村振兴

现代物流缩小了城乡市场差距。农村电商物流体系的完善(如冷链仓储、共同配送)加速农产品流通,助力特色农业产业化。例如,中新“双枢纽”项目通过航空物流将巫山脆李等农产品出口至RCEP国家,实现农业增值与农民增收。物流基础设施下沉(如县域集采集配中心)激活了县域经济活力。

5. 提升区域可持续发展能力

绿色物流技术(如新能源运输、循环包装)减少碳排放,助力“双碳”目标实现。智慧物流系统(如GIS路径优化、区块链溯源)提高资源利用效率,推动区域经济向集约化转型。例如,上海规划的高标仓占比提升至40%,旨在通过设施升级降低单位GDP物流能耗。

高考论述题切入点及分析框架

理论视角

1. 区位理论:结合韦伯工业区位论和勒施的一般均衡理论,分析物流枢纽如何通过降低运输成本影响企业选址与区域产业布局。

2. 增长极理论:以物流中心城市为例,论述其如何通过极化效应和扩散效应带动周边地区经济发展。

3. 供应链经济学:探讨物流与产业链协同(如JIT模式)对区域经济韧性的作用,结合疫情下应急物流案例展开。

结构分析

1. 空间布局:从“通道+枢纽+网络”的物流体系出发,分析国家物流枢纽(如上海洋山港、重庆空港)对区域经济地理格局的重塑。

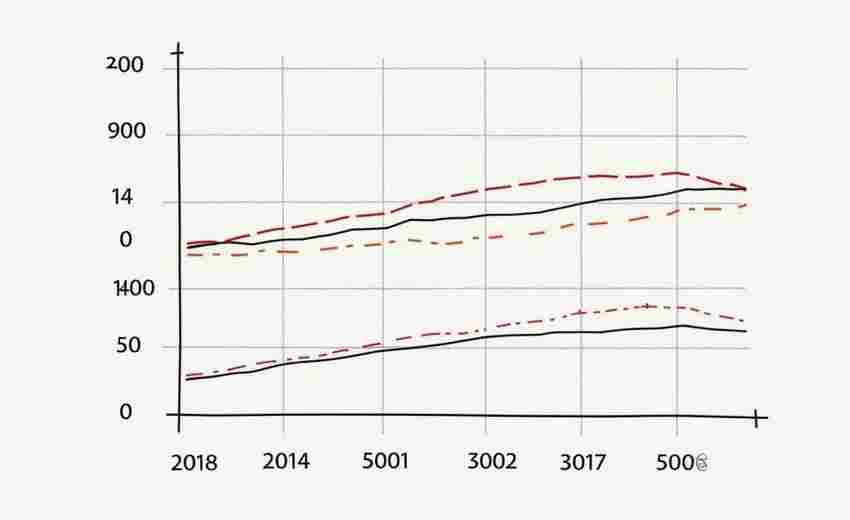

2. 产业关联:通过投入产出模型,量化物流业对制造业、农业的带动系数,并结合数据说明(如江苏省物流弹性为3.3)。

3. 政策工具:对比“十四五”物流规划与地方政策(如上海2025行动方案),论述政策如何引导物流与区域经济协调发展。

实证案例

1. 国际案例:德国物流中心的产业集聚效应,日本7-11的配送体系对零售业效率提升的启示。

2. 国内实践:

辩证思考

1. 机遇与挑战:分析物流智能化可能加剧区域发展不平衡的问题,提出“数字鸿沟”应对策略。

2. 经济效益与社会效益:探讨物流园区建设中的土地资源矛盾,平衡经济增长与生态保护。

3. 全球化与本土化:在RCEP框架下,区域物流如何兼顾国际标准与本地特色(如中老铁路冷链物流定制化)。

高考论述题可围绕“理论-结构-案例-政策”四维框架展开,强调现代物流作为区域经济“加速器”和“稳定器”的双重角色,同时需结合最新政策(如2025年上海物流行动方案)和前沿技术(如AI物流大脑)体现时代性。答题时注意数据引用(如物流弹性系数、社会物流总费用占比)和案例对比,以增强论证深度。

推荐文章

高考体检结果对专业选择的限制要求

2025-05-19国际关系专业的职业发展路径是什么

2025-02-10中职教育如何与社会需求对接

2024-10-21高考化时间管理在专升本30天倒计时中的应用

2025-04-17从高考到就业:商科专业的市场前景全解析

2025-06-20医学类专业的特点有哪些

2025-01-31二次函数的图像特征是什么

2025-03-05高考成绩揭晓后出现自残倾向,如何紧急心理干预

2025-07-29退役军人及基层服务人员加分如何影响院校投档线

2025-04-02高考生如何利用时间管理工具规划长期目标

2025-05-06