在职业规划视角下,评估院校与专业的契合度需综合个人职业目标、行业趋势、院校资源及专业特性等多维度因素。以下是具体的评估框架与方法:

一、自我认知与职业目标评估

1. 兴趣与能力匹配

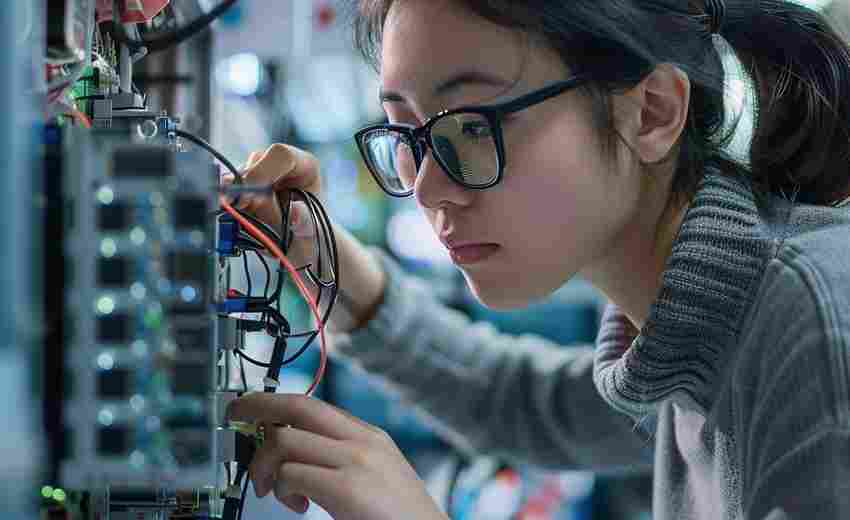

通过职业测评(如霍兰德职业兴趣测试、SWOT分析)明确个人兴趣、价值观及核心能力,判断其与目标专业的适配性。例如,若职业目标为“人工智能工程师”,需评估自身是否具备较强的数理逻辑和编程能力。参考“专业-职业”对照表,了解不同专业对应的职业路径及岗位要求。例如,医学类专业职业匹配度高达93%,而农业类仅57%。2. 职业目标的可行性

分析目标职业的行业前景、技能门槛及竞争压力。例如,人工智能、新能源等领域因政策扶持和技术迭代需求大,就业前景广阔。若职业目标需特定资质(如医生、律师),需优先选择对口专业;若职业方向较宽泛(如管理、市场营销),可选择宽口径专业(如经济学)或辅修相关课程。二、院校与专业实力评估

1. 学科实力与资源

参考教育部学科评估结果,选择评级较高的院校专业(如A级学科),确保教学质量与行业认可度。关注院校的产教融合能力。例如,“双高计划”院校及“四新学科”(新工科、新医科等)更注重实践与产业需求对接,提供更多实习和就业资源。2. 课程设置与培养模式

对比目标专业的课程体系是否覆盖职业所需的核心技能。例如,计算机类专业需包含大数据、算法设计等课程。了解院校是否提供跨学科学习、校企合作项目或国际交流机会,增强职业竞争力。三、行业趋势与政策导向

1. 市场需求与行业潜力

结合国家战略方向选择专业。例如,新能源、智能制造、生物医学工程等专业因“双碳计划”和“中国制造2025”政策支持,市场需求持续增长。关注行业周期性,优先选择长青行业(如医疗、教育)或蓝海市场(如人工智能、元宇宙相关领域)。2. 地域与产业集聚效应

院校所在地的产业资源直接影响就业机会。例如,选择长三角地区院校的计算机专业,可依托区域内的互联网产业集群。四、实践与动态调整

1. 实习与项目经验

通过实习验证专业与职业的匹配度。例如,金融类专业学生可通过券商实习判断是否适应高强度工作节奏。参与科研项目或竞赛(如职业规划大赛),提升岗位胜任力并积累行业认知。2. 动态调整规划

定期评估职业规划的可行性,结合行业变化和个人成长调整目标。例如,若发现原定职业方向与兴趣不符,可通过辅修、跨专业考研或转行实现转型。五、工具与资源推荐

职业测评工具:SWOT分析、MBTI性格测试、PLACE职业评估模型(评估职位、晋升、薪资等参数)。信息渠道:教育部学科评估报告、行业白皮书、校友访谈、招聘平台岗位需求分析。政策参考:教育部“四新学科”建设方向、地方支柱产业规划。院校与专业的契合度评估需以职业目标为核心,兼顾个人特质、院校资源、行业趋势及实践机会。通过系统化分析和动态调整,可最大化职业发展的适配性与可持续性。对于尚不明确职业目标的学生,建议优先选择基础学科或宽口径专业,为未来探索保留灵活性。

推荐文章

人工智能技术如何助力高考作文智能评分系统优化

2025-08-06高考生如何通过兼职平衡学业与财务

2025-11-19艺术特长生课外活动与高考降分政策关联性解析

2025-05-30理工科与人文社科录取分数线分化加剧的深层次原因

2025-07-01如何评估一个专科专业的社会认可度

2025-02-14校内调剂生如何平衡主修与辅修课程资源分配

2025-05-18艺术设计高考生如何准备设计作品集

2025-05-15新高考模式下如何结合分数定位与职业规划选专业

2025-05-23心理韧性在中考向高考过渡期的关键作用有哪些

2025-05-20如何利用前辈经验来选择专业

2025-01-30