在高考选专业这一关键决策中,结合在校生的真实体验和行业发展趋势,能够帮生更全面地评估专业适配性。以下从在校生视角总结的专业学习与就业要点,供参考:

一、在校生的真实反馈:专业学习的核心挑战

1. 课程内容与想象不符

部分专业名称易引发误解,例如“信息与计算科学”实为数学相关课程主导,需提前通过招生简章、教材目录了解核心课程。建议:通过魁星台APP等平台预约在校生一对一咨询,获取课程设置、学习难度等一手信息。2. 实践与理论的平衡

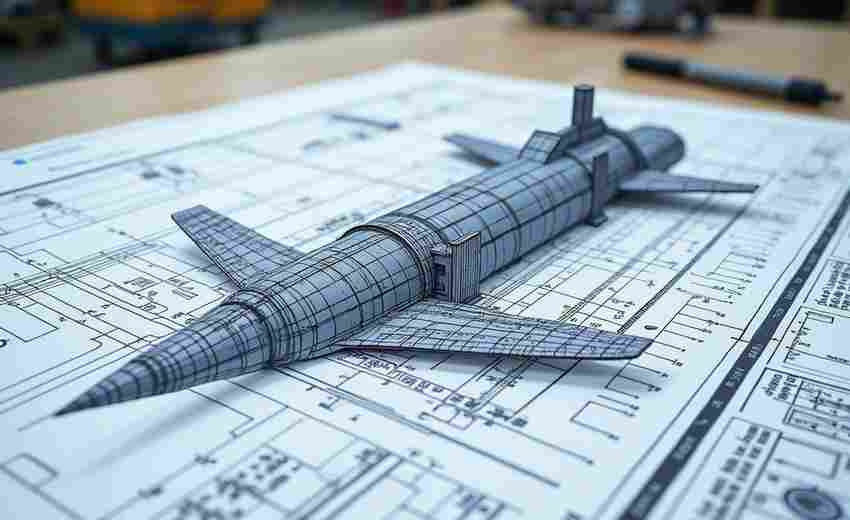

工科类专业(如计算机、机械工程)需大量实验和项目经验,文科类专业(如法学、新闻学)依赖案例分析和社会调研。在校生普遍建议多参加竞赛、实习以积累经验。二、就业前景的理性评估

1. 热门专业的“冷思考”

计算机、人工智能等专业虽高薪,但竞争激烈且技术迭代快,需持续学习新技术(如Python、大数据分析)。医学类专业(临床医学、口腔医学)就业稳定,但学习周期长、课业压力大,需结合职业规划选择。2. 冷门专业的“潜力赛道”

新能源科学与工程、环保工程等绿色经济领域需求增长显著,且考研竞争相对较小。基础学科(如数学、物理)虽本科就业面窄,但跨领域深造(金融工程、数据科学)优势明显。三、在校生推荐的选专业策略

1. 兴趣与能力的匹配

避免盲目跟风热门专业,可通过性格测评工具(如霍兰德职业测试)判断职业倾向。例如,逻辑思维强者可倾向工科,社交能力突出者适合管理类。2. 复合型人才的优势

金融+数据分析、计算机+法律等跨学科组合更受企业青睐。例如,金融科技工程师需同时掌握编程与金融知识。文科生可辅修数字媒体技术、心理学等实用技能,增强就业竞争力。四、避坑指南:在校生的血泪教训

1. 警惕“天坑专业”

生物技术、哲学等专业就业岗位有限,若缺乏科研兴趣或家庭资源支撑,慎选。管理类专业(如市场营销)课程偏理论,需通过实习(如快消行业)积累实战经验。2. 院校与专业的权衡

名校弱势专业可能资源不足(如师资、实验室),可参考学科评估排名(如教育部第四轮学科评估)。综合类院校提供更多跨专业选修机会,艺术类院校则专注垂直领域资源。五、行动建议:如何获取在校生视角信息

1. 利用线上平台

加入目标院校的贴吧、QQ群,直接提问课程体验和考试难度。观看在校生分享的视频(如B站、知乎),关注“同济子豪兄”“遇见狂神说”等UP主的专业解析。2. 参与线下活动

高校开放日、招生宣讲会中,与学长学姐面对面交流就业去向和行业内幕。通过暑期学校或夏令营体验真实课堂,例如清华、北大的工科营。选专业需综合兴趣、能力、行业趋势三方面,在校生的真实经历能帮生“去滤镜”看待专业。建议优先选择课程透明、实践资源丰富的专业,并通过复合技能提升就业弹性。最终,适合的才是最好的。

推荐文章

如何分析和评价自己的美术作品

2025-02-01高校的录取分数线如何统计

2024-11-05受限专业的学费一般是多少

2025-01-06如何分析往年天津春季高考分数线数据

2024-12-16磁感应强度与电流大小、方向的高考选择题陷阱分析

2025-04-27如何通过自我评估避免选科中的常见误区

2025-09-13法律职业路径对高考生选校有哪些建议

2025-08-10报名号与考生信息有什么关系

2024-12-02什么是二本大学的特色专业

2024-12-21理科与文科复读生的复习策略有何不同

2025-01-16