一、物理/历史分科排名的核心机制

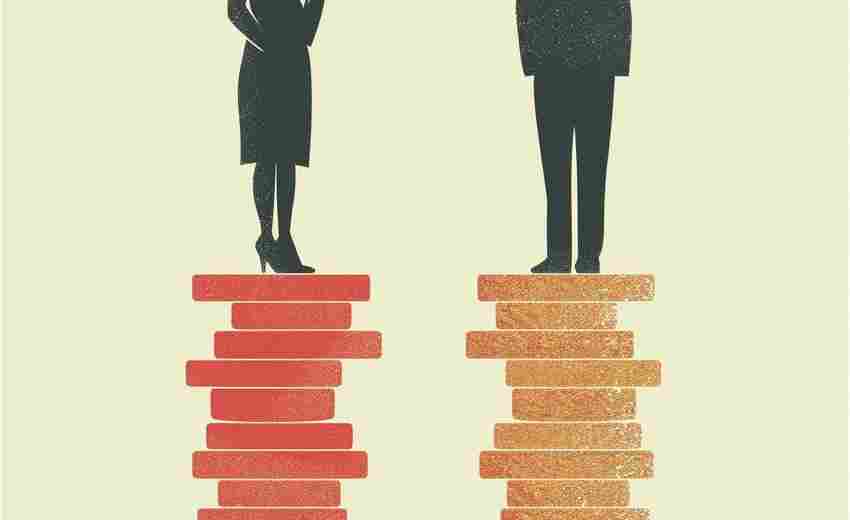

1. 物理组与历史组独立排名

考生根据首选科目(物理或历史)分为两个独立队列,分别进行总分排名和录取。例如,选物理的考生只会与同选物理的考生竞争,位次排名也仅在此队列内生成。

2. 再选科目赋分规则

再选科目(化学、生物、地理、政治)的赋分基于全省所有选择该科目的考生(不分物理/历史组)。例如,物理组选化学的考生与历史组选化学的考生共同参与化学科目的赋分竞争。这意味着再选科目的实际得分可能因全省选考人数和成绩分布而波动。

二、不同选科组合的竞争差异与位次影响

1. 纯理组合(如物化生)

2. 偏理组合(如物化地、物生地)

3. 偏文组合(如史政地)

4. 混合组合(如物政地、史化生)

三、影响位次排名的其他关键因素

1. 同分排位规则

总分相依次比较语文+数学总分、语文/数学单科成绩、外语成绩、首选科目成绩。例如,物理组考生若语文数学总分高,即使物理成绩略低,位次仍可能更高。

2. 学科学习难度与得分效率

3. 高校专业选科限制

例如,临床医学通常要求“物理+化学+生物”,若考生未选化学,即使总分高也无法报考,间接影响志愿填报策略和位次效用。

四、选科策略建议

1. 目标明确型:若已有专业方向(如计算机、医学),直接选择对应必选科目组合(如物化生)。

2. 分数优先型:中等生可避开“物化生”等学霸组合,选择“物生地”“史政地”等竞争较小的组合以提升位次。

3. 平衡型:通过分析本省赋分数据和个人学科优势,选择既能覆盖目标专业又利于提分的组合。例如,物理组考生若化学较弱,可替换为政治或地理。

选科组合的位次影响是动态的,需结合个人能力、竞争环境、政策变化综合考量。建议考生利用“等比例法”或“一分一段表”对比历年数据,制定科学的选科和备考策略。

推荐文章

川音的艺术管理专业的特点

2025-02-16平行志愿报考中如何结合兴趣与就业前景评估专业价值

2025-05-30如何应对志愿填报后的失落感

2024-12-09新闻传播专业的就业机会

2024-12-24理工科和文科的区别是什么

2025-02-04省级和国家级高考录取线有什么区别

2024-12-11工程管理vs项目管理:高考后职业发展路径对比

2025-05-18管理信息系统层次结构在高考中的考查方式

2025-03-17高考一模是否需要进行模拟训练

2024-11-22医学影像学的职业发展路径是怎样的

2024-11-12