城乡教育资源差异中的“数字鸿沟”是数字时代教育公平面临的核心挑战之一,其本质是城乡经济社会发展不平衡在教育领域的延伸。以下从现象分析、深层原因和应对策略三方面展开论述:

一、城乡教育“数字鸿沟”的主要表现

1. 基础设施差距

乡村地区网络覆盖率低、带宽不足,部分偏远地区甚至缺乏基本互联网接入。例如,2025年数据显示,山区学校生均数字资源投入仅为城市的1/3,教师AI使用率不足城市的三分之一。疫情期间,农村学生因网络卡顿或设备短缺无法正常参与在线课程的现象尤为突出。

2. 资源供给失衡

优质数字教育资源多集中于城市,乡村教育信息化产品适切性不足。例如,智慧教育平台开发的课件往往以城市学生为对象,缺乏与乡村文化、方言结合的本地化内容。

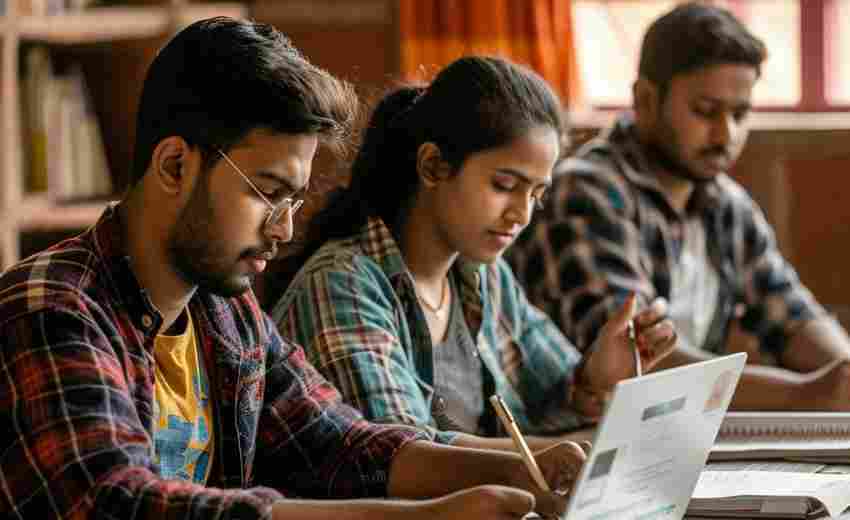

3. 师生数字素养差异

乡村教师普遍存在信息技术应用能力不足的问题,难以有效利用大数据分析学情或设计互动式教学;学生则缺乏自主管理在线学习的能力。

4. 教育模式创新滞后

乡村在线教育多停留在“直播课替代面授课”层面,缺乏个性化教学支持。而城市已普遍采用AI辅助分层作业、智能评估等深度应用。

二、数字鸿沟的深层原因

1. 区域经济与政策执行差异

城乡经济发展水平悬殊导致数字基础设施投入不均衡,部分地方对教育信息化的财政支持力度不足。

2. 技术赋能与需求脱节

市场驱动的教育技术产品更倾向于服务付费能力强的城市用户,乡村教育需求常被边缘化。

3. 社会观念与培训体系滞后

农村家庭对在线教育的认知有限,部分家长仍将数字化工具视为“干扰学习的娱乐设备”;教师培训体系未系统纳入数字技能课程。

4. 城乡协同机制缺失

优质教育资源跨区域共享缺乏长效平台,城乡学校结对帮扶多停留于形式,未形成常态化协作。

三、应对策略与创新实践

1. 政策赋能:构建系统性支持框架

2. 技术赋能:推动教育模式创新

3. 社会协同:构建多元参与生态

4. 制度创新:破解结构性矛盾

四、未来展望

弥合城乡教育数字鸿沟需坚持“技术+制度+人文”三位一体路径。短期应聚焦基础设施补短板,中期需完善教师数字能力培训体系,长期则要通过城乡教育一体化改革实现资源内生性增长。如《数字乡村发展战略纲要》所述,只有将数字技术深度嵌入乡村教育治理,才能真正实现“以信息流带动人才流、资源流”的良性循环。

推荐文章

高考志愿填报如何平衡兴趣与双学位学科组合

2025-05-08高考报名照片规格是什么

2024-12-02未来十年哪些专业可能被人工智能取代高考志愿填报指南

2025-04-20如何有效利用高考报名信息

2025-01-08选择师范类专业的考量因素

2025-03-05省排名对高考跨考热门专业录取的影响分析

2025-04-27报名高考单招需要缴纳哪些费用

2025-02-03设计类专业与传统美术专业的区别是什么

2025-01-23武汉大学会计专业的学习重点是什么

2024-11-27高考分数线与专业发展趋势的关系

2024-11-19