成都高校在文旅融合领域的专业设置与学科交叉中,历史学与文化产管理业的结合体现为“文化资源挖掘+产业转化应用”的双向赋能模式。以下从学科融合路径、实践平台、课程体系及典型案例等方面展开解析:

一、学科融合的核心理念

1. 文化底蕴与产业转化的互补性

历史学侧重文化资源(如地方史、文化遗产、民俗)的学术研究与保护,而文化产业管理聚焦于将这些资源转化为可运营的文化产品(如文旅项目、文创IP)。例如,四川师范大学依托“巴蜀文化研究中心”开展文化资源研究,并融入文化产业管理专业的文化旅游规划课程。

2. 政策导向与市场需求驱动

国家“文旅融合”战略背景下,成都高校通过整合历史学与文化产业管理,培养既懂文化内涵又具备商业思维的人才。如成都大学与成都市博览局合作,将地方文化元素融入会展策划实践。

二、课程体系与研究方向

1. 交叉课程设计

历史学课程:如“中国地方史”“文化遗产保护”,提供文化资源基础。文化产业管理课程:如“文化项目策划”“数字营销”,教授资源转化技能。融合性课程:四川师范大学开设“文化旅游创意与营销”,结合历史案例分析与现代文旅项目开发。2. 研究方向示例

文化遗产的旅游开发:如历史街区活化、非遗体验项目设计(参考成都EOD专委会的农文旅融合研究)。数字技术与文化传播:利用VR/AR技术还原历史场景,开发沉浸式文旅产品(电子科技大学成都学院相关课程提及此类实践)。三、实践平台与校企合作

1. 校内外协同创新平台

智库平台:成都大学设立“成都机关事务管理与文化建设研究中心”,推动历史文化资源的政策转化。产业孵化基地:如四川大学与地方文旅企业共建实习基地,学生参与考古遗址公园的运营策划。2. 校企合作案例

非遗+文旅项目:成都旅游学院与四川能投集团合作,将藏区传统手工艺开发为旅游商品,结合EOD模式实现生态与经济效益平衡。文化IP开发:成都师范学院与东郊记忆文创园区合作,基于工业遗产历史打造文创市集。四、典型案例与学术研究热点

1. 成都本土实践

宽窄巷子开发:历史街区保护与商业运营的结合,成为高校教学中“文旅融合”的经典案例(相关论文选题见)。三星堆数字化展陈:四川大学参与文物数字化项目,探索历史IP的科技呈现与产业化路径。2. 学术研究前沿方向

选题方向:如“非物质文化遗产的活态传承机制”“历史街区的沉浸式体验设计”“博物馆文创的商业模式创新”等。方法论融合:历史学田野调查与文化产业的市场调研结合,形成“文化资源评估—产品设计—营销推广”全流程研究框架。五、就业与升学路径

1. 职业方向

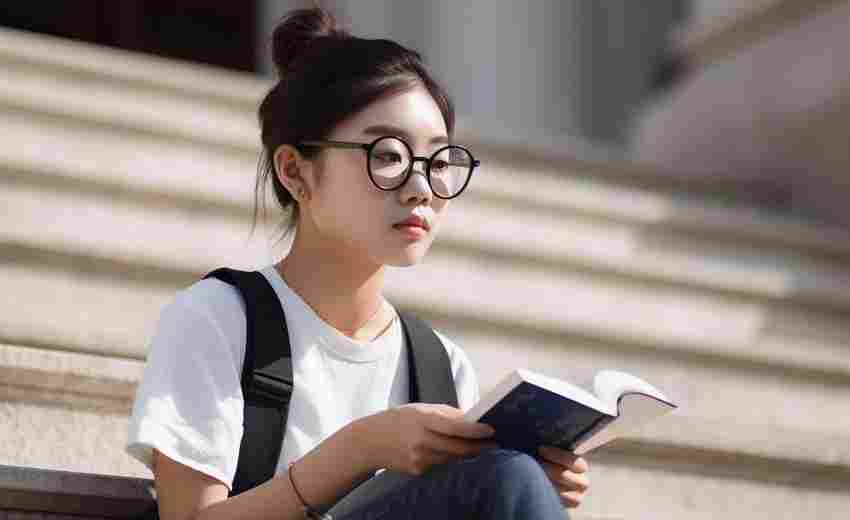

公共部门:文化局、博物馆的文保与策展岗位(需历史学基础+管理技能)。企业机构:文旅企业的产品经理、文化投资分析师(如成都大学毕业生进入方所书店参与文化空间运营)。2. 升学优势

跨学科深造:可报考文化遗产管理、文化旅游规划等硕士方向,四川大学MTA项目即侧重历史资源与旅游管理的结合。成都高校通过学科交叉、政产学研合作及创新课程设计,推动历史学与文化产业管理的深度融合,既服务于地方文化传承,又为文旅产业输送复合型人才。未来,随着数字技术应用与政策支持加强,两专业的结合将更趋多元化和国际化。

推荐文章

如何根据兴趣选择适合的双学位组合专业

2025-06-20化学工程专业的就业优势是什么

2024-12-23公共管理专业的核心知识是什么

2024-12-24市场需求预测模型对高考录取分数线的启示

2025-06-09三校生高考备考中如何高效利用学业考成绩提升基础分

2025-04-17高考志愿填报:如何选择适合自己的专业

2025-03-02如何评估一个专业的未来发展前景

2024-11-20专业选择迷茫期:高考生如何建立决策自信

2025-03-20高考艺术生如何提升审美能力以适应设计专业学习

2025-05-03服从专业调剂与志愿排序存在怎样的关联

2025-04-15