区块链技术作为新兴的分布式账本技术,其去中心化、透明化、数据不可篡改等特性为高校信息技术专业课程改革提供了新的思路与实践路径。以下是基于多源信息整合的启示分析:

一、课程体系重构:技术融合与学科交叉

1. 增设区块链核心技术课程

需将区块链底层技术(如加密算法、共识机制、智能合约等)纳入课程体系。例如,网页23提到普通高校区块链工程专业设置《区块链原理与技术》《智能合约开发》等课程,强调理论与实践结合,覆盖分布式系统、密码学等交叉学科知识。

可参考网页63的课程设计案例,引入Go语言、Java面向对象程序设计等工具课程,强化区块链应用开发能力。

2. 跨学科整合

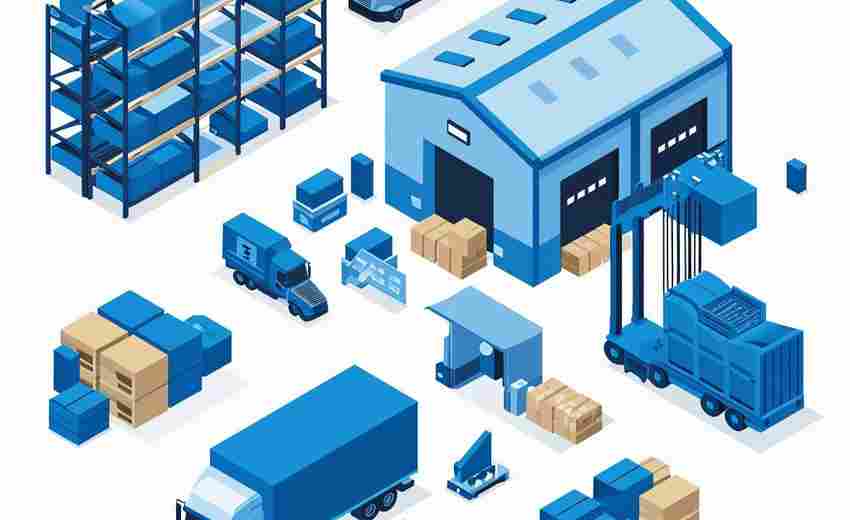

区块链与金融、供应链、物联网等领域的融合已成为趋势。例如,网页23指出区块链工程专业需结合计算机科学、经济学和数学学科,培养兼具技术开发与行业应用能力的复合型人才。高校可借鉴此类模式,设计如“区块链+金融科技”“区块链+数字政务”等跨学科选修模块。

二、教学模式创新:去中心化与智能化

1. 去中心化教学设计

如网页1所述,区块链理念下的混合式教学模式打破传统以教师或单一技术平台为中心的局限,提倡“以任务为中心”的灵活技术融合。例如,通过“雨课堂+钉钉”多平台协同,支持学生自主选择学习路径,增强个性化学习体验。

2. 智能合约驱动教学流程

区块链的智能合约可自动执行教学协议,例如作业提交与评分规则透明化。网页38提到的Gilgamesh平台通过代币激励学生参与知识分享,此类机制可迁移至课堂,通过积分或证书链上记录激发学习动力。

三、教学评价体系改革:透明化与过程性

1. 学习成果的链上存证

区块链技术可构建不可篡改的学习档案。例如,网页38中的Blockcerts平台将上链,MIT已实现区块链毕业证的发放与验证。高校可扩展至课程学分、项目成果等全生命周期管理,提升评价公信力。

2. 动态化过程评价

网页1提出的“多点储存教学流程”强调对学情数据的动态记录与分析,如通过雨课堂采集预习数据、钉钉跟踪作业完成情况,结合区块链实现多维度评价。此类数据驱动的评价体系可更精准反映学生能力发展。

四、实践平台建设:产学研协同与项目驱动

1. 校企合作开发实训平台

网页61、62提到区块链人才缺口大,需强化实践能力培养。例如,网页23中太原理工大学与地方产业合作设计“区块链+能源”项目,推动学生参与真实场景开发。高校可搭建联盟链实验环境,引入企业案例库(如供应链溯源、存证系统)作为课程项目。

2. 竞赛与创新项目孵化

参考网页65的选题方向,鼓励学生结合区块链技术参与“挑战杯”“互联网+”等竞赛,开发如医疗数据共享、版权保护等应用系统。网页66、71等也显示,开源工具(如Hyperledger Fabric)的普及为低成本开发提供了可能。

五、师资与资源保障:能力提升与生态构建

1. 师资培训与跨学科团队建设

网页62、68强调区块链工程师的高薪与人才缺口,高校需通过师资培训(如区块链专业技术认证)提升教师的技术整合能力。可引入企业导师(如网页64香港理工大学的课程结构),形成“学术+产业”双师型团队。

2. 教材与资源共享平台

网页10、31的研究课题提出开发区块链教学案例库与教材。高校可联合行业编写《区块链应用开发实践》等教材,并利用区块链技术构建去中心化教育资源库,实现课程资源的跨校共享。

六、与合规教育:风险意识与价值观塑造

区块链技术涉及隐私保护、数据安全等问题。需在课程中融入合规性内容,例如网页74提到的区块链在教育资源配置中的透明化与数据安全平衡,培养学生对技术应用的批判性思维与社会责任感。

总结与建议

区块链技术对高校信息技术专业课程改革的启示可归纳为“技术重构课程、数据驱动评价、生态赋能实践”。未来需重点推进以下方向:

1. 课程体系动态更新:定期评估行业需求,迭代课程内容(如新增元宇宙、Web3.0相关模块)。

2. 评价模式创新:探索基于区块链的学分银行系统,支持终身学习认证。

3. 产学研深度融合:与、企业共建区块链教育联盟,推动技术转化与人才输出。

通过以上改革,高校可培养具备区块链技术开发能力、跨学科视野及创新思维的复合型人才,助力数字经济时代的技术革新与产业升级。

推荐文章

如何科学评估自己的职业倾向

2024-12-17大学专业与个人兴趣的关系怎样处理

2025-01-24工科专业和文科专业该如何选择

2025-02-09什么是艺术批评,如何进行

2024-11-20高考报名如何处理跨省迁移问题

2025-01-08临床医学专业高考录取分数线及趋势分析

2025-03-23志愿填报与个人特长的关系

2025-02-26地球自转与公转共同作用下的季节现象——高考综合题突破

2025-04-12重点大学课外活动资源与高考成绩的关联性探讨

2025-04-12如何避免高考志愿填报中的退档与滑档风险实战技巧分享

2025-05-08